|

DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |

|

«LO AMARGO, SE ME TORNÓ EN DULZURA»

La conversión del hermano Francisco[1]

como conversión social

por Fidel de Aizpurúa, OFMCap

|

|

INTRODUCCIÓN En la parábola pasoliniana de Uccellaci e uccellini, fray Cecilio predica por separado a los halcones y a los gorriones el amor. Tras algunas dificultades de lenguaje logran entenderse y ambos, halcones y gorriones, proponen seguir el camino del amor. Pero, apenas fray Cecilio se da la vuelta, un halcón atrapa y mata a un gorrión. El desconsuelo de fray Cecilio es enorme porque piensa que su labor de dos años de prédica ha sido tarea perdida. Pero el hermano Francisco le dice claramente: «Hay que cambiar el mundo». Porque, en el fondo, no interesa tanto hablar del amor cuanto sentar las bases de una nueva sociedad. Ahí está dibujado algo de lo que nosotros queremos en esta ponencia, ya que la conversión social apunta a esas bases, se sitúa en el más elemental camino de lo humano. El vocablo conversión hace parte casi exclusivamente del mundo religioso. Si se lograra darle algún tipo de contenido social, mostraría el vigor de su verdad. Si se lo reduce exclusivamente al mundo religioso, es cuando se corre el riesgo de dejarlo vacío de sentido. Por eso, nos ha parecido interesante tratar de enfocar el muchas veces trabajado tema de la conversión del hermano Francisco desde la perspectiva de la conversión social, intuyendo que ahí se encierra algo distinto, más atractivo hoy que la simple conversión religiosa. Aunque nadie duda que textos como el Testamento dibujan un auténtico itinerario de conversión, es preciso caer en la cuenta, ya de entrada, que el hermano Francisco no usa jamás el término conversio. Por alguna razón, el azaroso proceso de su acercamiento a la vida evangélica no ha sido entendido por él como conversión en sentido religioso, siendo así que este tema pertenece al acervo común de la espiritualidad de la época, desde san Bernardo a Ricardo de San Víctor, pasando por Guillermo de Saint-Thierry.[2] Es la hermana Clara la que, por el contrario, ha entendido así no solamente su inicio de la vida evangélica sino la del mismo hermano Francisco. En su Regla habla en una ocasión de la conversión de Francisco y en otra de la suya propia (RCl 1,4; 6,1); en el Testamento habla dos veces de la conversión de Francisco, otras dos de su conversión y una de la de sus hermanas (TestCl 9 y 25; 25 y 57; 8). Es una cosa curiosa que de estos siete empleos tres de ellos pongan la promesa de obediencia en relación con los inicios de la conversión. Dos veces habla de que «paulo post» (poco después) de la conversión se ha comprometido en obediencia, aunque ese período en realidad fue de cuatro años. Por alguna razón la hermana Clara quiere poner su promesa de obediencia a la sombra de la conversión de Francisco, quizá porque esa promesa de obediencia no es algo entendido tanto como voto religioso cuanto como compromiso de Evangelio compartido. Los biógrafos primitivos de san Francisco han entendido su itinerario vocacional como una conversión en toda regla, aunque tampoco emplean en demasía el vocabulario de la conversión religiosa. Encasillar al hermano Francisco en el paradigma común del convertido religioso es arriesgarse a perder los contenidos más interesantes de la génesis de su vida evangélica. Por otra parte, es preciso caer en cuenta de cómo, en la mezcla que se da en el creyente entre antropología y fe, esta segunda viene en ayuda y empuje de las decisiones vitales tomadas ya en los aspectos más básicos de la persona. La fe colabora al crecimiento y desarrollo de opciones ya tomadas, no al revés. Muy bien lo expresa un texto de Juan Mateos: «Ordinariamente la opción fundamental es anterior al encuentro con Jesús». Así lo expresa Juan: «Todo el que obra con bajeza odia la luz y no se acerca a la luz, y así se manifiesta su modo de obrar, realizado en unión con Dios» (Jn 3,20s). La disposición y comportamiento habitual con los demás determinan su opción. A la opción positiva responde el don del Espíritu, que le da estabilidad y le capacita para llevar a término el proyecto creador.[5] Eso anterior a la conversión religiosa, esa opción fundamental del hermano Francisco, es el campo de lo que nosotros vamos a denominar su conversión social.

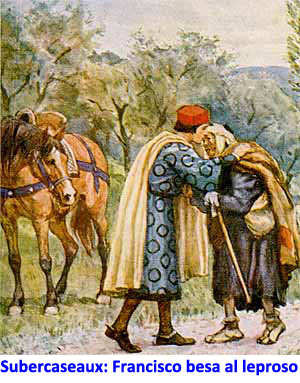

I. EL PROCESO DE CONVERSIÓN DEL HERMANO FRANCISCO Tradicionalmente se ha entendido la conversión del hermano Francisco como una conversión religiosa.[6] Hoy día se pone mucho más el acento sobre lo que podríamos llamar una conversión social.[7] Primeramente se contempla el itinerario vocacional del hermano Francisco como un itinerario antropológico en el que todo de la persona se ve involucrada, no sólo su parte religiosa. Es un cambio de perspectiva vital en la que las personas y los acontecimientos entran de lleno en el marco de las propias opciones. Luego, la cruz de Jesús confirma las decisiones tomadas. Tengamos en cuenta de que el hermano Francisco es una persona muy adulta (25 años), si se tiene en cuenta el dato de que para la época la perspectiva media de vida era de 35 años. Iniciar tan tarde un proceso de cambio conllevaba unas valoraciones de la vida muy hechas. 1. ETAPAS EN EL ITINERARIO DE CONVERSIÓN a) Preparación del momento crucial El sueño de grandeza económico-social del hermano Francisco comenzó a quebrarse en sus propios presupuestos. Para consolidarse en el rango social al que aspiraba, Francisco se lanza a una serie de acciones bélicas. La batalla de Collestrada de 1202 le va a costar un año de cárcel; la aventura frustrada con el Conde Gentile en 1205 le va a llevar a una profunda depresión. Desde ese punto bajo inicia un camino de aproximación a los pobres y a los sacerdotes sencillos a los que da dinero, siempre en ausencia de su padre. Hay que valorar estos comportamientos extraños en temas económicos en la vida de uno dotado para los negocios. El viaje a Roma en plan peregrino, viaje de riesgo y de silencio, es también un elemento influyente.[8] b) El momento crucial Es el llamado encuentro con el leproso en las inmediaciones de Asís durante su segunda convalecencia. El leproso seguía siendo en la Edad Media el prototipo de marginado social sin ningún tipo de asistencia y viviendo fuera de las ciudades. Este encuentro es desencadenante de una percepción distinta de las estructuras personales. No es un descubrimiento de la pobreza o del dolor en sí, sino un descubrir a la persona que sufre y percibir en forma muy aguda e inmediata que la situación del leproso y la suya propia no difieren mucho en el fondo. El hermano Francisco habla en su Testamento que el trato con los leprosos, inicialmente amargo, se le convirtió en «dulzura» (Test 3). «La dulzura en clave evangélica está también en los leprosos, hombres que sufren en el cuerpo y en el alma una enfermedad terrible, y que, sin embargo, son siempre positivamente hombres».[10] A esta percepción personal acompaña otra social. El hermano Francisco descubre de manera insultante el reverso de la nueva sociedad que nacía con aspiraciones de igualdad y en la que él era un privilegiado. Esta nueva sociedad, su ciudad, mantiene y crea nuevas desigualdades y muros: los que viven fuera de las murallas no son personas al verse privados de todo derecho. Por eso Asís, el mundo al que pertenece, no es el lugar humano que pretende ser y por eso siente necesidad de dejarlo. Había descubierto fuera de Asís el lugar del hombre.[11] c) Lo que ocurrió después Esta nueva visión de la realidad personal se ve confirmada en la revelación que Francisco tiene en el diálogo con el Cristo de San Damián (TC 13-14). El hermano Francisco ve en aquel rostro de la tabla bizantina al rostro de la humanidad de Dios. Ese rostro no es semejante al de los socialmente privilegiados, ni al de los señores de la guerra o de la Iglesia; el rostro humano de Dios no es el de los «ciudadanos». Es más reconocible en el de los excluidos que muestran su sufrimiento y no logran implicar a la sociedad; está inmerso en su angustia y la ha tomado sobre sí. Incluso ve con claridad que su propia vida herida es acogida en la cruz de Cristo. La cruz de Jesús respaldaba su visión de la persona en exclusión y las decisiones concretas que de ello van a seguir: tomar el estado de penitente, dedicarse a la oración solitaria, incrementar la caridad con la venta en Foliño, huir de casa temiendo las represalias paternas, terminar en los tribunales del Obispo de Asís hasta poder decir que tiene «otro padre». d) El evangelio de misión Este evangelio, que se constituye en programa de sus primeros pasos en su vida nueva, de la nueva gracia, traduce la experiencia del leproso-crucificado que tanto le ha marcado. Pero la traduce en modos sociales: caminar entre la gente pobre y sufriente queriendo indicar que ellos también tienen derecho a sentarse en el banquete de la vida, revelar al Dios bueno alejando el temor y recreando el amor y fomentar la reconciliación como camino para la paz, hacer de la exclusión y la pobreza no una maldición sino un lugar de encuentro. 2. VALORACIONES a) Valoraciones antropológicas Solamente es posible percibir la realidad, incluso la realidad herida, desde una perspectiva diversa si se va asimilando, tomando la expresión atribuida a U. von Balthasar de que la «verdad es sinfónica», que la vida es parte de la enorme sinfonía de lo creado. El hermano Francisco lo hace ver claramente en el Cántico de las criaturas, cuya hermosura última radica no tanto en su carácter de alabanza a Dios cuanto en la percepción de lo sinfónico del hecho salvífico. En ese gran coro de la historia todos, Dios incluso, hacen su melodía que se suma a las restantes para cantar el hecho de la vida. Es un enorme coro sin director, ya que es un coro autónomo, siendo la única intervención de Dios la de su formación.[13] Esta ha de ser una valoración gustativa, que lleve a tener el gusto por la vida como el mejor don del Espíritu.[14] Desde ahí se podrá vivir en estado permanente de poesía, de ecología, de valoración lúdica de la existencia. Quizá la valoración de lo elemental vaya unida a la valoración de lo profundo. Bien dijo Tillich que «quien sabe de la profundidad sabe también de Dios».[15] Y esa perspectiva de lo coral, de lo vital, de lo poético y de lo profundo es lo que le ha dado al hermano Francisco la posibilidad de mirar la existencia con una mirada distinta. b) Valoraciones vitales El hermano Francisco ha entendido que la manera evangélica de situarse en la realidad es hacerlo en modos curativos. De ahí que el texto de Mt 9,12: «No tienen necesidad de médico los que se sienten fuertes sino los que se encuentran mal», ha sido una certeza vivida para él, como lo muestran sus escritos (1 R 5,8; CtaM 15). Y ha querido hacer constar de modo explícito en sus dos Reglas que los hermanos enfermos son parte valiosa de la fraternidad (1 R 10; 2 R 6), sintetizando esta certeza en aquel axioma siempre elocuente: «Dichoso el siervo que ama tanto a su hermano, cuando está enfermo y no puede corresponderle como cuando está sano y puede corresponderle» (Adm 24). Desde aquí ha entendido Francisco que no se puede curar más que desde dentro. Curar desde fuera es hermoso, pero curar desde dentro es liberador.[19] Por eso ha aceptado estar en la exclusión como modo curativo. Francisco no tuvo como ideal la exclusión, sino que ésta le vino encima, viendo en ella la posibilidad de vivir la experiencia de un nuevo nacimiento, de una visión renovadora del hecho social.[20] c) Valoraciones espirituales El hermano Francisco ha entendido a Dios como esencialmente bueno,[21] lo que quiere decir, por obvio que parezca, que en él, en Dios, no hay nada malo. Posiblemente ni él mismo se daba cuenta de las consecuencias del mantenimiento a ultranza de la idea de un Dios esencialmente bueno, no sólo en la espiritualidad sino también en la misma idea de Dios.[22] Pero lo cierto es que el hermano Francisco ha entendido este mundo, incluso en el lado débil, desde la realidad de un Dios bueno y acompañante. Esta profecía del Dios esencialmente bueno transformaba la historia entendiéndola como mejor don de Dios, generando responsabilidad ante ella y, en definitiva, llevando a un verdadero amor a la vida y al mundo. Aunque él participe de la mentalidad religiosa común de menosprecio al mundo como enemigo del alma, la percepción de Dios como esencialmente bueno mete en su comportamiento una variable que da como resultado el de un amor hondísimo a la vida. II. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ORDEN La dialéctica intuición-institución no solamente ha sido una pregunta constante en los estudios del franciscanismo,[23] sino que ha sido una herida siempre abierta en la vida franciscana, herida, quizá imposible de cerrar. Lo cierto es que el problema se planteó, con toda su crudeza, ya desde el comienzo y tuvo apariencia de consolidación con la obra reformadora de san Buenaventura, aunque la posterior historia de la Orden mostró que la herida se había cerrado totalmente en falso. 1. UNA FRATERNIDAD EN CONFLICTO Nadie duda que la vivencia de la fraternidad fue el gran regalo de Dios para el hermano Francisco: los hermanos son don de Dios (Test 14). Pero no se puede obviar la realidad de que esa vivencia, sobre todo la última época de su vida, ha sido su mayor dificultad y ha motivado la más honda crisis de su existencia. La vida del hermano Francisco, como la de los grandes buscadores de Dios, ha estado siempre marcada por la pregunta de todo buscador: ¿Qué quiere Dios que haga? (OrSD). En los últimos años de su vida esta pregunta ha cobrado una fuerza casi angustiosa. En rigor, el proceso de institucionalización de la Orden comienza ya en vida del mismo hermano Francisco, como lo muestra sin pretenderlo la Carta de Jacobo Virty, que desvela la realidad de un grupo que se va organizando por él mismo. Pero el punto de inflexión se da con el viaje a Tierra Santa de 1219-1220. Es entonces cuando al hermano Francisco se le abren los ojos. Lo de menos es lo del asunto de Felipe Longo o el de Juan de Campello (J. de Giano, Crónica, 13). La realidad más dura es que el sector dirigente de la Orden está entrando, quizá sin darse cuenta, por el camino de la institucionalización. El hermano Francisco reacciona alejándose de la dirección y haciendo toda una labor profética desde «fuera» de la organización.[27] Ante el desafecto de un cierto sector de la fraternidad (2 Cel 51), él intensifica el amor a los hermanos que le entienden.[29] El distanciamiento del hermano Francisco no está hecho de rechazo sino del afán siempre vivo de que el grupo no abandone la senda de la primera intuición. El retiro anterior a las llagas, en 1224, marca el hito de su «gran tentación»[30] y cómo la manera de superarla fue el aferramiento creyente al valor de la cruz y de la entrega como cauce de salvación y de vida. La parábola de la Verdadera alegría, en su aparente ingenuidad, refleja bien la situación de esta época: el éxito del camino cristiano es mantener el equilibrio vital cuando los caminos son oscuros o, más sencillamente, vivir en amor y fraternidad por encima de cualquier rechazo, aunque el tal rechazo afecte a las más queridas opciones personales. Es únicamente así cómo la Orden podrá seguir siendo fraternidad. 2. LA METAMORFOSIS DEL FRANCISCANISMO Es un período relativamente corto, unos ochenta años, en que la fraternidad se consolida en la dinámica de una Orden, en la que el franciscanismo pasa a ser minoritismo o, en palabras de G. G. Merlo, en que se pasa «de la práctica de la pobreza a la teoría de la pobreza, de la pobreza vivida a la pobreza pensada».[31] El inicio de este camino quizá sea el hecho de la aceptación de lugares estables y de la introducción de la Orden en la vida universitaria; el final, cuando algunos hermanos acceden al núcleo de la estructura eclesiástica, bien sea cuando el hermano sacerdote Alberto de Pisa es elegido General de la Orden (1239), cuando el hermano León de Perego es nombrado Arzobispo de Milán (1241) o, finalmente, cuando el hermano Jerónimo de Ascoli es nombrado Papa con el nombre de Nicolás IV (1288). Mientras tanto, la refundación bonaventuriana fue la consagración del minoritismo como modo de inserción en la Iglesia. Su misma ascensión al cardenalato lo confirma. Esta metamorfosis fue posible por varias razones: la influencia de las corrientes universitarias de Europa, la sacerdotalización como modo de inserción en el entramado eclesial, la elaboración ideológica de san Buenaventura en el marco de una espiritualidad cordialmente aceptada por la Iglesia. 3. LOS VALORES EN JUEGO ¿Qué valores hay en juego, qué fuerzas son las que mueven todo este entramado? Aunque parezca extraño, este ha sido y sigue siendo un problema de poder. Las ideologías y las maneras de vivir se sitúan siempre, por causa de la dinámica relacional de la persona, en la dialéctica del poder. El hermano Francisco, quizá sin pensarlo, había soñado un modo de grupo franciscano donde la dialéctica del poder no existiera al ser todos literalmente hermanos. La cruda realidad es que esa dialéctica apareció enseguida, como era normal; y también como es normal, prevaleció el poder sobre el no-poder, el minoritismo sobre el franciscanismo. Pero el sueño del hermano Francisco no fue inútil porque, por la dicha dialéctica, la realidad del no-poder no desaparece por el triunfo del poder. Permanece ahí no pocas veces como el más profético de los valores. Algo de eso creemos que ocurrió entonces y, de algún modo, se prolongó después. O dicho de otro modo: la fraternidad franciscana habría de haber supuesto un modo alternativo de vida, no sólo dentro de la Iglesia sino de la misma sociedad, el sueño de la sociedad nueva que es la base del Reino. Pero para vivir la alternatividad es preciso cuestionar la dialéctica del poder. Es aquí donde cualquier organización encuentra un obstáculo. Con esto queremos decir que la solución, en la medida que existe, no es la confrontación sino la adecuación mejor posible de las estructuras de poder a las del no poder, las de la organización a la profecía, la del minoritismo al franciscanismo. Creemos, no sin contradicciones,[32] que gracias al minoritismo se ha llegado al franciscanismo pero que, cuanto más aquél se conforme con éste, tanto más se aproximará al sueño del hermano Francisco, siempre en el horizonte, nunca del todo conseguido. Y en ese sueño ocupa un lugar central la pobreza vivida, es decir, la realidad social vivida desde sus lados más débiles. Con la institucionalización esos valores corren el riesgo de diluirse ya que todas las energías apuntan al logro del poder; con el franciscanismo los valores sociales emergen, ya que la vida entendida desde una igualdad básica afecta a todo el hecho social. La superación de esta dialéctica quizá sea posible por los cauces de una creciente conversión social. III. LA VIDA FRANCISCANA CONVERTIDA SOCIALMENTE De ello hablan continuamente los textos franciscanos cuando reflexionan sobre nuestro lugar en el mundo.[33] Y es que parece que de muchas de nuestras actuales aporías en la vida cristiana y franciscana solamente nos puede sacar a flote nuestra conversión a la sociedad. Por lo demás, creemos que no otra es la pretensión evangélica cuando se nos dice que el Evangelio es para tener vida (cf. Jn 20,31), que el techo del Reino es la participación de los pobres en el devenir de esta historia (Mt 25,31-46), que el absoluto innegociable no es tanto Dios sino el hermano, por lo que la fraternidad es la ley que constituye la comunidad de seguidores (Jn 13,34-35), que el sueño de Jesús es que la persona esté erguida mientras participa de la vida con todas sus potencialidades desplegadas (Mc 3,1-7a), y todo ello hasta que llegue ese estilo nuevo de relación social en la que habite la justicia (2 Pe 3,13). La sociedad es la tierra buena a la que se orienta la semilla del Evangelio. Mientras ambas no se fecunden, la esterilidad rondará al hecho cristiano. 1. FRANCISCANISMO Y SOCIEDAD ACTUAL Cuando ciertos analistas de la realidad diseccionan el hecho social, concluyen que el nuestro es «un mundo de torbellinos», una realidad en la que todas las instancias sociales están involucradas en los mismos grandes problemas que tiene el ser humano.[39] Esos torbellinos son justamente el ámbito en el que ha de realizarse paulatinamente nuestra conversión social. * El torbellino del poder, que hoy más que nunca es un poder que deriva de la información, ya que la información crea opinión. El franciscanismo puede convertirse al hecho social en la medida en que trabaje por el reparto de poder, manera de poner los cimientos de la fraternidad. *El torbellino de la necesidad de sentido, porque la persona se define y sigue en su imparable búsqueda de sentido. El franciscanismo podría convertirse a este torbellino social trabajando en el empeño por decir a toda persona que, por el simple hecho creacional, tiene lugar en el mundo y derecho inalienable a participar de la felicidad histórica. * El torbellino de la pérdida de identidad, que deja a la persona sin raíces, obligándola a refugiarse en nacionalismos excluyentes en los que sigue vigente el temor al otro. El franciscanismo hace una conversión al hecho social cuando trabaja en la erradicación del ancestral temor al distinto, sustituyéndolo por una mentalidad universal y plural, fraterna en suma. * El torbellino de las migraciones, que cada vez afecta más al hecho social. Una conversión a este ámbito está pidiendo al franciscanismo no sólo una colaboración en los problemas que esto plantea sino el trabajo por llegar a una mentalidad nueva donde el otro, el distinto, llegue a ser hermano, no amenaza. 2. EL FRANCISCANO COMO «PROFETA SOCIAL» Entendemos mejor lo que es ser profeta desde valores religiosos, menos desde vertientes sociales. Pero es desde ahí desde donde quizá el franciscanismo esté llamado hoy a vivir su ser profecía en el mundo. * Profetas de las relaciones interpersonales: centrándose, sobre todo, en ese mundo donde las relaciones son difíciles: relaciones de asimetría, ámbitos del afecto paradójico, desestructuras que afectan a los más débiles de la sociedad (adolescentes…). * Profetas que excluyen a los exclusores: lo que se traduciría en estilos de vida cada vez más desvinculados de las estructuras de poder social, estilos de vida vecinales, insertos, generadores de tejido social, inmersos en la vida, sabiendo que la significatividad no viene de la relevancia. * Profetas de la igualdad efectiva: cosa que no se puede hacer sin una valoración positiva de lo público como lo que puede posibilitar el salto hacia la igualdad. * Profetas de la corporalidad: haciendo una espiritualidad y una praxis donde la corporalidad sea un elemento integrante importante, tratando de equilibrar lo artificial y lo natural. * Profetas de la apertura: desde experiencias reales de universalismo que no se hace sólo por razones evangelizadoras sino por el simple beneficio de lo humano. * Profetas de un Dios cuestionado y necesario: porque así ha de ser el Dios del futuro: cuestionarlo desde los concretos esquemas en los que se lo presente y proponerlo como necesario desde situaciones más existenciales que religiosas. CONCLUSIÓN Al hablar desde el hermano Francisco de la conversión social estamos haciendo, en el fondo, una fuerte llamada a una vivencia distinta del camino humano. Vamos aprendiendo que la pasión por lo humano y la pasión por Dios no son antagónicas sino una misma.[40] Más aún, según el NT, la primera visibiliza a la segunda. Nuestra sociedad quizá le esté pidiendo al franciscanismo el atrevimiento de ser humano,[41] porque esa osadía es, en el fondo, la senda por la que Jesús ha pretendido construir el Reino. Y desde ahí será posible que este camino humano, que a veces vivimos y experimentamos en la amargura, se nos torne en dulzura, la enorme dulzura de comprender que la nuestra es una vida, histórica y social, acompañada por el Padre que vive, paso a paso, nuestra misma aventura.

N O T A S: [1] Empleamos en algunos casos deliberadamente la expresión «hermano Francisco» para indicar al Francisco de la primera comunidad, antes de ser declarado santo y, posteriormente, colocado en el ámbito de los venerables pero no imitables, siguiendo la dirección marcada por el estudio de G. G. Merlo, Historia del hermano Francisco y de la Orden de los Menores, en AA.VV., Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, Oñate 1999, pp. 3-35. [2] Cf. AA.VV., Dizionario Francescano, art. Conversione, Padua 1983, pp. 227 y ss. [5] J. Mateos - F. Camacho, El horizonte humano. La propuesta de Jesús, Córdoba 19986, p. 100. [6] Así se expresan textos clásicos como el Hilarino Felder de Lucerna, Los ideales de S. Francisco de Asís, Pamplona 1926, I, 1-9; A. Gemelli, El franciscanismo, Barcelona 1940, p. 9; o más recientes, como el difundido I. Larrañaga, El Hermano de Asís, Madrid 1980, que dice: «Primero encontró al Señor, y fue el Señor quien lo llevó de la mano entre los leprosos, y no a la inversa» (p. 47). Personalmente en mi librito El camino de Francisco de Asís, Valencia 1991, hablo de «conversión», aunque ya con contenidos más sociales que religiosos. [7] AA.VV., Dizionario francescano, pp. 230-231; R. Manselli, Vida de san Francisco de Asís, Oñate 1997, pp. 44-70. [8] Resulta muy interesante escuchar relatos de peregrinos por el esquema común que manejan en su espiritualidad, siendo no pocas veces viajes de iluminación y de discernimiento: cf. S. García, Testigos del Camino, Azofra 2000. [10] G. G. Merlo, Historia del hermano Francisco y de la Orden de los Menores, en AA.VV., Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, Oñate 1999, p. 6. [11] Podría preguntarse por qué Francisco no llegó a dar cuerpo «institucional» a esta experiencia fundante de los leprosos. Como una de las causas de desviación de la Orden cuando el viaje a Palestina (junto con la del asunto de Felipe Longo), Jordán de Giano dice que un tal Juan de Campello «reunió a un gran número de leprosos, hombres y mujeres, salió de la Orden y quiso fundar una nueva Orden» (Crónica, 13). Lo cierto es que en 1 R 8,12 dice que se puede pedir limosna por los leprosos; y en 1 R 9,2, dice que los hermanos han de convivir con «gente de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles, con los enfermos y leprosos, y con los mendigos de los caminos». Fue una experiencia básica pero estaba inscrita en otra más amplia que era la vida evangélica como tal. [13] Por eso reza la hermana Clara: «¡Bendito seas tú, Señor, porque me has creado» (Proc 3,20). Y Jn 1,12 dice que Dios ha dado «capacidad» a la persona para ser hijo/a. Es preciso desarrollar esa capacidad logrando, entre otras cosas, que surja la responsabilidad ante lo creado. [14] Quizá sea el gusto por la vida algo por lo que la figura de Francisco sigue cautivando a la persona de hoy. [15] P. Tillich, La dimensión perdida, Bilbao 1970, p. 114. [19] El lema de J. I. González Faus: «Todos por los pobres, bastantes con los pobres y algunos como los pobres», está indicando el itinerario curativo de quien entiende la pobreza como lugar de encuentro: «Nuestros señores los pobres». «El Espíritu de Dios, maestro de la opción por los pobres», Cuadernos Frontera hegian 16, Vitoria 1996, p. 37. No otra cosa dice el texto del VI CPO, n. 9. [20] Bien lo ha dejado ver M. A. Santaner, Francisco de Asís y de Jesús, Madrid 1986, p. 143. [21] Cita a Lc 18,19 cuatro veces: 1 R 17,18; 23,9; AlHor 11; 2CtaF 61. [22] Así lo hará la moderna espiritualidad: cf. A. T. Queiruga, Recuperar la creación, Santander 1997, pp. 71 y ss. [23] Es ya clásico el libro de Th. Desbonnets, De la intuición a la institución. Los franciscanos, Oñate 1991; o el ya citado y luminoso artículo de G. G. Merlo, Historia del hermano Francisco y de la Orden de los Menores, en AA.VV., Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, Oñate 1999. [27] Nombramiento de Bernardo de Quintavalle como ejemplo para la Orden (EP 107), de la Porciúncula como casa modelo para la Orden (EP 107), la renuncia a la dirección mostrada en forma tan profética en la escena de J. de Giano, Crónica, 17. [29] Con el hermano León, con Clara, con Jacoba de Siete Solios, con Bernardo de Quintavalle. [30] Como la denomina G. G. Merlo, Historia del hermano Francisco y de la Orden de los Menores, en AA.VV., Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana, Oñate 1999, p. 13. [31] Ibid., p. 4. [32] La misma contradicción que experimenta Th. Desbonnets tras su minucioso estudio, De la intuición a la institución. Los franciscanos, Oñate 1991, p. 169. [33] Dice el VI Consejo Plenario de la Orden Capuchina: «Con toda la Iglesia reafirmamos nuestra opción preferencial por los pobres, que no se hace a discreción de cada uno de los hermanos, sino que nos interpela como fraternidad y debe manifestarse visiblemente: viviendo con los pobres para asumir todo cuanto haya de válido en su forma de creer, de amar y de esperar; sirviéndoles preferentemente con nuestra manos; compartiendo con ellos el pan y defendiendo sus derechos. Ser pobres con los pobres, fraternizar con ellos, forma parte integrante de nuestro carisma franciscano» (n. 9). [39] Cf. M. Castells, La era de la información, 3 vols., Madrid 1999. [40] Cf. R. Manselli, De la pasión por el hombre a la pasión por Cristo, en Cuadernos franciscanos 17 (1984) 131-139. [41] Cf. J. M. Fernández, Adviento 1998. ¡Atreveos a ser humanos, en Sal Terrae, octubre 1998, pp. 733-746. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. XXX, núm. 89 (2001) 180-192] |

|