|

DIRECTORIO FRANCISCANOSan Francisco de Asís |

|

FRANCISCO DE ASÍS, UN BUEN CONTESTATARIO

por Joaquín L. Ortega

|

|

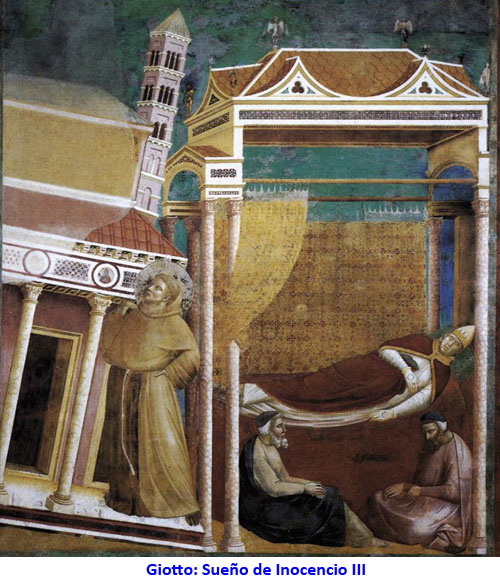

Naturalmente, en un trasiego tan largo y tan espontáneo se han ido perdiendo algunos -o aun muchos- de los perfiles que configuraban la personalidad real del frailecillo. Otros, se han desfigurado irremisiblemente. En contrapartida la piedad popular o la fantasía literaria le han ido dotando de rasgos y de encantos nuevos, y quizá irreales, pero siempre verosímiles. Francisco de Asís es como un árbol en el que muchos pájaros han ido haciendo su nido. Un hontanar al cual muchos se han acercado en todos los tiempos. Un paisaje del espíritu que nunca jamás ha perdido su encanto. En una palabra, un bien comunal. Así se explica que a lo largo de los siglos hayan ido despuntando nuevas y continuas interpretaciones de un personaje que en su vida pocas cosas se propuso con tanto ahínco como pasar desapercibido. En unas épocas se le ha visto como paradigma del espíritu gótico. En otras se ha venerado, ante todo, su encanto espiritual, ese talante suyo que le hacía «tan mínimo y tan dulce». Casi siempre se le ha tenido por uno de los cristianos más utópicos, siempre por uno de los fundadores más novedosos. Y hoy, en tiempos de ecologismo y de degradación de la Naturaleza, no son pocos los que se acuerdan de su buena amistad con los animales y las cosas de la Creación y le reclaman como patrono. Y eso sin contar con que cuantos en el mundo han entendido ahora y siempre de pobreza y de fraternidad le consideran un punto de referencia obligado. Quiere todo ello decir que Francisco de Asís sigue abierto, como un libro de esos que leen generaciones enteras de escolares, y que aguanta de buen grado muchas y muy diversas lecturas. Personalmente he admirado siempre en él muchos dones, pero en los últimos tiempos las tensiones que han atravesado el seno de la Iglesia -y también el de la Humanidad- me han hecho verle cada vez con mayor elocuencia como «un buen contestatario», como el modelo, quizá, de lo que puede y debe ser la práctica de la contestación dentro de la Iglesia. Reconozco que es una lectura más de las que son posibles cuando se mira a Francisco de Asís. Sólo una lectura más. Pero es posible que hoy sea provechoso hacerla. Al fin y al cabo, la historia mitad se inventa y mitad se repite. Unas veces se construye de nuevo y otras se reedifica a base de sillares ya utilizados en épocas pasadas. DE LA CONTESTACIÓN Y SUS LÍMITES Pero para llegar a la conclusión (si es que es posible aceptarla) de que Francisco de Asís fue, queriéndolo o sin quererlo, un buen modelo de contestación eclesial, bueno será antes divagar un poco sobre qué se entiende por tal contestación y cuáles sean sus límites dentro de la Iglesia, una institución que por el grado de jerarquización y de sobrenaturalidad que reclama como elementos constitutivos, no parece dejar mucho espacio en su seno a la contestación. Por contestación entiendo aquella acción o aquella conducta, aquella tesis o aquella teoría que se presenta como un intento de resistencia, o mejor aún de corrección, frente a determinados criterios teóricos o prácticos que sustancian el sentir o el hacer canónico, es decir, oficial u ortodoxo dentro de la Iglesia. En la contestación, por tanto, hay siempre un elemento de heterodoxia o de marginalidad siquiera sea momentáneo. Y ello en el sentido de que muchas veces lo anticanónico ha devenido oficial y lo extralegal se ha convertido en norma. La Historia podría aducir ejemplos incontables de semejantes mutaciones. En este sentido tengo por cosa cierta que la contestación ha de considerarse cosa lícita dentro de la Iglesia. Es más, creo poder aducir algunas buenas razones que demuestren su validez; entendiendo la validez más que en el sentido estrictamente jurídico en el de la eficacia histórica. Sea la primera que la Iglesia (y otro tanto ocurre con la fe y con la verdad) tiene tanto de don que se nos otorga como de tarea que se nos señala. La Iglesia, de la que somos hijos pero que tan bien y en buena medida es hija nuestra, nos llega como herencia, como patrimonio, como algo que es anterior a nosotros. Pero nos llega también como búsqueda, como conquista, como algo que desafía nuestra creatividad personal o colectiva. Cada persona y cada época tienen algo que añadir a esa Iglesia que se nos brinda (en una notable proporción) como una realidad perfectible, en camino, y no como un modelo concluso ya intocable. Desde esta óptica que contempla la Iglesia como un proyecto creciente, en marcha a través de los vericuetos de cada contingencia histórica, la contestación aparece como una fórmula, un recurso capaz de crear una dinámica de reflexión y de corrección. Por otra parte -y sería ya una segunda razón- la pertenencia voluntaria a la Iglesia y la opción libre por la verdad, para que sean tales, exigen la posibilidad y la validez del recurso a la discrepancia, a la contestación como una expresión legítima de la libertad personal. Sin esa elasticidad de límites cualquier decisión humana dejaría de ser adulta y vital para convertirse en párvula y rutinaria. Cabe añadir que la contestación introduce en la vida de la Iglesia un elemento saludable: la tensión entre jerarquía y profetismo, entre autoridad y obediencia, entre vértice y base. Semejante tensión no es siempre y «a priori» reprobable. Resulta, más bien, indispensable si se quiere que ese proyecto que es la Iglesia no cristalice antes de tiempo, no se esclerotice, sino que mantenga su deseable elasticidad. Sin el estímulo de la contestación la tentación de establecerse, de plantarse, sería mucho más fuerte para una Iglesia que, a pesar de no ser íntegramente de nuestra invención, también se hace y madura mientras camina con nosotros. Consideradas todas estas razones parece claro que el problema no es la contestación en sí. El problema es el modo de ejercerla y los límites de su ejercicio. Valgan algunos ejemplos. A veces los contestatarios caen en una aparatosa contradicción: la del dogmatismo. Combaten lo que entienden como dogmatismo oficial. Pero lo hacen dogmáticamente. Dicho con expresión popular, se afanan por sacarnos de Herodes pero terminan llevándonos ante Pilatos. Otras veces la contestación trae el tufo del fanatismo reformista, de la demagogia o del profetismo barato. En cualquiera de estos casos resulta eclesialmente infructuosa ya que se presenta más como un desafío altanero que como la propuesta de una alternativa más razonable y, desde luego, más evangélica. No han faltado casos ni en el pasado ni en la actualidad en que la contestación ha degenerado en laceración, en ruptura, lejos de quedarse en acertada corrección de rumbo. Toda esta experiencia acumulada hace pensar en el modo de ejercer la contestación dentro de la Iglesia, en sus requisitos para que sea eclesial y para que pueda otorgársele la consideración de «carisma» para la edificación de la misma Iglesia. En este sentido la contestación -el que la ejerce- ha de proceder a una purificación constante de sus intenciones y a un discernimiento sereno de las circunstancias. En otras palabras, la contestación ha de practicarse siempre con la mayor pureza, purgándose de lastres y de escorias personales y con sentido táctico o político, manejando (aunque pudiera parecer contradictorio con la libertad o la espontaneidad de la contestación) la intensidad o la dosis de contestación en función de los contextos religiosos, sociales o humanos en que se hace. Y todo ello partiendo siempre de una convicción: la de que la contestación no es una meta en sí, sino una fórmula, un camino. Y una fórmula y un camino que, o sirven para la edificación de la Iglesia o no sirven para nada. De hecho, al contestatario solemos imaginarlo con el aguijón o con el látigo en la mano. O con el rayo, que suele ser también atributo del profeta y de su acerado lenguaje. Habría que imaginarlo con el arado ya que su función eclesial consiste también -y primordialmente- en roturar terrenos, en abrir caminos, en proponer alternativas. LA RUDA Y SUAVE CONTESTACIÓN DE FRANCISCO Dejando ahora la teoría y echando ya mano de la historia confesaré que me ha parecido siempre modélica la contestación que practicó, queriéndolo o sin quererlo, Francisco de Asís. No siempre saben a ciencia cierta los profetas lo que el Señor dice por medio de sus labios. Lo cierto es que Francisco no perdió demasiado tiempo en invectivas contra Roma a pesar de que no le hubiesen faltado ni motivos ni argumentos. Él abrió un camino, propuso una alternativa de Iglesia que resultaba duramente contestataria. No se perdió en prédicas retóricas. Enseñó a vivir de otra manera. Le interesaba más construir que derribar. Otros contestadores o reformadores se han quedado trágicamente solos. Han sido una voz, un grito perdido en el desierto. Fueron como fuegos fatuos, mientras que Francisco creó un género de vida evangélica que tiene aún hoy un largo seguimiento. La moderación, la humildad con que obró Francisco de Asís podrían inducir a considerar su labor en la Iglesia como una simple y modesta reforma. La verdad es que provocó una auténtica ruptura por muy moderados que fueran sus comportamientos. De hecho rompió el modelo de vida religiosa entonces existente y escribió un capítulo nuevo en la historia de la espiritualidad y del vivir según el evangelio. Para calibrar la magnitud de su novedad bastará con repasar por vía de contraste algunas de sus originalidades. El modelo entonces existente era el monasterio, una especie de alcázar de la vida religiosa bien asentado en los esquemas del régimen feudal dominante. Francisco optaría por el convento, una fórmula más simple, más funcional, más abierta, más cercana. Tanto que sus seguidores (como los de Domingo de Guzmán, que se le emparejaba en ideales y en procedimientos) ya no se llamarían monjes sino frailes («fratres») para subrayar su vocación de fraternidad. Y ya no se instalarían en la soledad de los campos, sino en el cogollo de las nacientes ciudades de tal modo que su vida, su testimonio, se hiciese encontradizo con los caminos diarios de los hombres. Benito y Bernardo habían amado las montañas y los valles. Domingo y Francisco iban a preferir las ciudades y los caminos. Era la señal de su comprensión de una cultura naciente. Declinaba ya el feudalismo y se abría paso la modernidad. Una modernidad tan relativa como lo han sido todas en la Historia, pero que aquel caso entrañaba un nuevo concepto de la autoridad y de las relaciones príncipe-súbditos, un nuevo juego de las clases sociales con la potenciación del mercantilismo y una nueva expresión de los sentimientos religiosos que iba cuajando ya en los cánones góticos. Francisco empujaba, por su parte, ese proceso de renovación alumbrando un nuevo tipo de discípulo de Cristo en abierta ruptura con los modelos entonces existentes. Frente a la estabilidad característica de los monjes, él consagraría la itinerancia. Había que salir al encuentro de los hombres y para ello no convenía atarse a un lugar, a un monasterio con el que el monje establecía una suerte de vínculo vitalicio. Francisco iba por caminos de libertad y de desarraigo. Ese es, precisamente, el sentido -tan sentido- de su pobreza. Francisco es pobre para ser libre. Practica un desasimiento que le deja desnudo y entero en manos de su Rey, Jesús. Era un modelo que se avenía malamente con las grandes bibliotecas y las siempre bien abastecidas despensas monásticas. Francisco y los suyos preferían la intemperie a la seguridad, la predicación a la cultura y el testimonio a la predicación. En realidad era la suya una vuelta al ideal evangélico. Y así lo entendieron hasta en la corte pontificia cuando Francisco se acercó a ella para hablar de sus propósitos. Fue el cardenal Juan Colonna quien abogó por él ante el Papa, diciendo simplemente: «Este hombre pide solamente que le permitamos vivir conforme al evangelio». En efecto, el ideal de Francisco no era sino volver al modelo de Cristo y de sus apóstoles. Pero la mera enunciación de un propósito tan ajustado al evangelio constituía ya una dura invectiva contra la Iglesia de su tiempo. Desde los días de Gregorio VII (1073-1085) corrían por la Iglesia vientos de reforma. De una reforma que había consistido fundamentalmente en liberarse de la intromisión y de la dependencia de los señores. Se habían clarificado no poco los campos entre lo temporal y lo espiritual, entre el Imperio y el Papado. La Iglesia era más libre. Pero más libre no quería decir menos poderosa. Muy al contrario. Por los días de Francisco, cuando él andaba ocupado en inventar un modo de vida estrictamente evangélico, se sentaba en la silla de San Pedro Inocencio III, un pontífice de gran dignidad eclesiástica que presidía desde Roma el concierto de todas las naciones que componían la cristiandad. Prácticamente todas eran súbditas suyas por el voto de obediencia y fidelidad que habían hecho a San Pedro. Era la expresión máxima de la teocracia. El Papa, como Vicario de Cristo y sucesor de San Pedro, en la cumbre del poder, en el vértice de la pirámide universal. A Inocencio III le llamaban ya las crónicas de su tiempo «árbitro de Europa». Y la Historia le conoce con el sobrenombre de «el augusto del Pontificado». Frente a tal modelo de Iglesia, la propuesta de Francisco resultaba una contestación radical. También ponía como eje de todo a Jesús, su vida y su enseñanza. Pero de la lectura que hacía Francisco del evangelio no se derivaba un Cristo poderoso y dominador, pontífice o emperador universal, sino un Cristo pobre, humilde y paciente. Era la antítesis de la teocracia. Donde la Iglesia -el Papado - de entonces ponía autoridad, prestigio, dominación, Francisco escribía obediencia y pobreza. En realidad parecía que se tratara de dos iglesias o de dos evangelios distintos. Y es, precisamente, desde esa diversidad desde donde hay que medir el desconcierto que pudo producir en la corte pontificia la pretensión fundacional de Francisco. En el fondo era una requisitoria, una denuncia contra una concepción de la Iglesia calcada en esquemas sólo muy remotamente evangélicos. Era la dialéctica intraeclesial que venía de los movimientos pauperísticos en cuya onda o en cuyo modelo de Iglesia hay que incluir también a Francisco de Asís. FRANCISCO, O EL CARISMA DE LA EDIFICACIÓN ¿Por qué los movimientos pauperísticos en gran medida se hicieron heterodoxos mientras que Francisco de Asís nunca se desvió de la ortodoxia? ¿Por qué el talante crítico de aquéllos se deshilachó en multitud de flecos dispersos y desintegradores mientras que la obra de Francisco cuajó en un seguimiento que aún permanece en la Iglesia? En la respuesta a estos interrogantes podría encontrarse la razón de la profunda originalidad de Francisco. Anduvo por caminos de contestación pauperista pero no llegó a ser «extravagante» en el sentido eclesial. No exageró la crítica por más que su estilo de vida constituyera una perfecta denuncia. Se mostró siempre más inclinado a crear que a destruir, a edificar lo nuevo que a derruir lo existente. Francisco es la moderación frente a la visceralidad, el buen sentido frente al exceso. Tenaz en sus propósitos y suave en sus procedimientos, parecía aplicar aquella norma que se le atribuye a San Agustín: «suaviter in modo, firmiter in re». En su aplicación parece encerrarse mayor eficacia contestataria de la que se advertiría a primera vista. En efecto, la contestación como alternativa y no como exabrupto, como corrección paciente de rumbo y no como terremoto, no puede apuntar a resultados inmediatos. Tiene que sembrar tempestivamente y esperar con paciencia la hora de los frutos. Es, justamente, lo que supo hacer Francisco de Asís. A diferencia de otros contestatarios de su tiempo no derivó hacia el histerismo ni hacia la demagogia. No tronó con sermones apocalípticos. No arrojó al rostro de la Iglesia el apelativo de «gran ramera», tan usual en su siglo. Su carisma renovador combinaba la firmeza con la moderación. Sabía lo que pretendía y como hombre de Dios dejaba muchas cosas en sus manos. En otras palabras, contaba con Él y no sólo con sus propias fuerzas o con sus propios plazos. Francisco fue ante todo un constructor y en todo caso un apuntalador. Nunca se creyó llamado a destruir. Ni siquiera el modelo de Iglesia entonces existente. Resulta curioso descubrir en Francisco esa vocación edificadora. Y descubrirla, precisamente, como la confluencia entre su inclinación personal y la misión que se le atribuye desde lo alto. En San Damián, hallándose postrado en oración, escucha con toda nitidez cómo el Cristo le dice: «Ve y repara mi casa que amenaza ruina». Francisco no llega a captar la intención profunda del mensaje y se aplica a reparar iglesias y ermitas por los alrededores de Asís. Sin embargo, cuando va madurando sus propósitos y llega la hora de acudir a Roma para solicitar licencia del Papa para su experiencia de vida religiosa, se produce aquella famosa visión nocturna en la que Inocencio III contempla cómo un hombre, vestido de pobre sayal, apuntala con sus propios hombros la iglesia de San Juan de Letrán que se cuarteaba irremediablemente. Poco tiempo le hizo falta al Papa para reconocer en aquel hombrecillo al fraile que le había pedido ya licencia y que ante la primera negativa volvería tenazmente a la carga. Así, la misión de Francisco quedaba configurada como una misión de apuntalamiento y de edificación. Misión que Francisco iba a cumplir con ejemplar sentido de su propia libertad y a la vez con la debida sumisión. Diríase que libertad y sumisión son términos antitéticos. En la práctica eclesial se han dado con frecuencia juntos. Más aún, los grandes innovadores y reformadores, los grandes contestatarios que han dejado huella perdurable, han sido al propio tiempo ejemplos de rebeldía y fidelidad. La cronología ha emparejado a Francisco de Asís con Teresa de Jesús. Ella fue también paradigma de contestación en la Iglesia. Y no de una contestación estéril, sino todo lo contrario. Merced a su inconformismo, a su rebeldía, regeneró el Carmelo y abrió en los campos de la espiritualidad un camino nuevo. Pero a pesar de sus andanzas y de las sospechas que su labor levantó, a pesar de sus tensiones con provinciales y prelados nunca pisó más allá de la raya de la fidelidad. Ella era consciente de su actuación «fronteriza». Por eso en el lecho de muerte exclamaba con la satisfacción de quien acaba de ejecutar una tarea arriesgada: «Por fin muero hija de la Iglesia». Teresa -como Francisco- estuvo dotada de un carisma edificador. Otros autores de su época abundan en lamentaciones y en críticas contra la situación de la Iglesia. En sus escritos, tan abundantes y tan espontáneos, es difícil hallar semejantes cosas. No era Teresa un ángel de ingenuidad. Conocía la situación de la Iglesia y del Carmelo y sabía lo que ambos dejaban que desear. Era un espíritu realista y, por ello, lejos de perorar o de rasgarse las vestiduras se aplicó con toda determinación a «hacer lo poco que estaba en su mano». Lo que a ella le parecía tan poco la posteridad se ha encargado de calificarlo de eminente. LIBRE PARA SER PROFETA Pero interesa destacar cómo Francisco de Asís fue un hombre libre aun dentro del encorsetamiento de la Iglesia de su tiempo. Y ya queda dicho cómo su pobreza lleva la marca, ante todo, de la libertad. Su pobreza se trasluce en desnudez, en desasimiento de todo, en triunfo sobre cuanto obliga y embaraza. Francisco es libre, antes que nada, de sí mismo. Ha conseguido un vaciamiento que le permite rehusar en todo momento el protagonismo. No es virtud fácil en los que se creen llamados a rectificar rumbos o a acuñar novedades. El contestatario suele estar poseído de lo imprescindible de su persona y de su función y, por ende, suele ser dogmático. Francisco, hombre de más intuiciones que teorías, relativiza sabiamente su aportación personal a la orden religiosa que anda fundando y llega un momento en que incluso se retira del gobierno, recuperando así su libertad. Sabido es también cómo Francisco era un espíritu refractario a la regulación jurídica. Las reglas y los cánones no se compadecían bien con su natural libre y con su identificación con los seres y los elementos que pueblan la Naturaleza, y que él interpretaba con tan íntima vibración como lo demuestran sus alabanzas y sus cantos. Era un espíritu considerablemente libre. Por eso la organización de su orden se le ocurrió tarde y no puede decirse que le saliera a las mil maravillas. Las muchas tensiones que surgieron aun en vida de Francisco demuestran sobradamente que no había acertado con la fórmula precisa. Incluso parece acertado afirmar que él apuntaba más a crear con sus seguidores un talante, un estilo, o en todo caso, un movimiento que no una orden o religión en el sentido tradicional del término. Otra buena prueba de su libertad personal y de su persuasión de que no pasaba de ser un instrumento la hallaríamos en la compilación de sus reglas. Cuando, por fin, accedió a redactarlas le salieron unas reglas muy poco personales con escasas aportaciones de su propio peculio espiritual. Quien conoce sus reglas sabe que, además de ser breves, son una pléyade de citas evangélicas. La primera -la no bulada- empieza con estas palabras: «Esta es la vida (regla) del evangelio de Jesucristo que el hermano Francisco pidió al señor papa...». En la segunda -en la bulada- aparece aún como más evidente el propósito de diluir lo personal en lo evangélico. Empieza la regla bulada con estas palabras: «La regla y vida de los hermanos menores consiste en cumplir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo...». Francisco libera a sus seguidores de la imitación de sí mismo y les propone la imitación de Jesús. No se interpone como un filtro entre el Maestro y los que quieren ser sus discípulos. Se sabe instrumento y se deja manejar plena y sumisamente por Dios. Esa es, precisamente, la condición del profeta. Prestar a Dios la lengua y la garganta. No decir palabras propias, sino expresar la palabra del Señor. Hay muchos contestatarios que se presentan como profetas y olvidan el «abc» del profetismo. No dejan traslucir la palabra de Dios. Son como cuerpos opacos, interpuestos entre Dios y su pueblo. Francisco de Asís se hizo traslúcido en el servicio divino. En ocho siglos de historia las gentes siguen encontrando en su espíritu un acceso fácil y seguro a la experiencia de Dios. Aún hoy cabe hallar en su género de vida, tan contestatario entonces y tan evangélico ahora, una alternativa religiosa de valor permanente y no sólo un proyecto de renovación coyuntural. Francisco ha sido en la historia de la espiritualidad y de la Iglesia un buen contestatario, un hombre capaz de construir y de sembrar. Rebelde y fiel. Ejemplo de profetas. Dante le vio en su Paraíso como «un gran sol que le naciera al mundo» (Divina Comedia, XI, 49). Un sol que, después de lucir durante ocho siglos, no parece acercarse todavía al ocaso. [Joaquín L. Ortega, Francisco de Asís, un buen contestatario, en Verdad y Vida 40 (1982) 27-36]

|

|

Ocho siglos son, sin duda, muchos siglos. Y, sin embargo, no han

sido suficientes para borrar de la memoria colectiva de la Humanidad el

paso de Francisco de Asís por la historia de los hombres. No sólo eso, sino

que la figura del «pobrecillo» es uno de esos tesoros que las generaciones

han ido transmitiéndose de mano en mano como si fuese una de las pocas

cosas que constituyen el patrimonio de la misma Humanidad.

Ocho siglos son, sin duda, muchos siglos. Y, sin embargo, no han

sido suficientes para borrar de la memoria colectiva de la Humanidad el

paso de Francisco de Asís por la historia de los hombres. No sólo eso, sino

que la figura del «pobrecillo» es uno de esos tesoros que las generaciones

han ido transmitiéndose de mano en mano como si fuese una de las pocas

cosas que constituyen el patrimonio de la misma Humanidad.