|

DIRECTORIO FRANCISCANOHistoria franciscana |

|

EL «PADRE DEL DESIERTO» Y FRANCISCO DE ASÍS

Dos figuras históricas del acompañamiento espiritual

por Léo Scherer, SJ

|

|

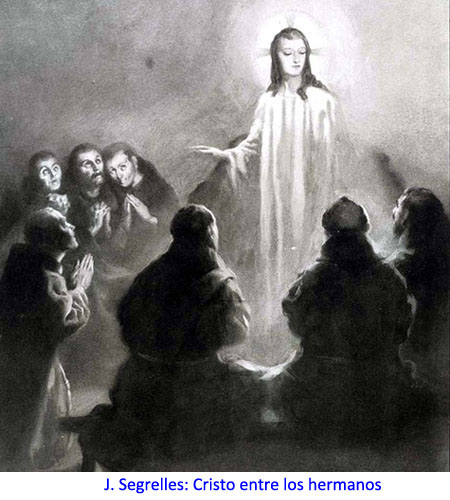

Arriesgarse a decirle a otro una palabra para descubrir mejor el camino por el que debemos seguir a Cristo, supone tomarse en serio la posibilidad que el bautismo ofrece a todo cristiano: no estar ya solo para escuchar y comprender la Palabra de Dios, para decidirse según Dios. Pero aquí intervienen las diferentes lecturas del misterio de la relación de los discípulos con Cristo, Señor de su Iglesia. Algunos, en efecto, ven a Cristo sobre todo en su relación de tú a tú con su pueblo. Para otros, en cambio, la presencia de Cristo está vinculada a su Cuerpo, según la palabra evangélica: «Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20). A partir de estas diferentes lecturas de la relación de los discípulos con Cristo, se han desarrollado en el curso de la historia diferentes maneras de enfocar el servicio del acompañamiento espiritual, maneras que corresponden igualmente a determinadas situaciones culturales. Vamos a limitarnos a estudiar dos figuras. En Oriente, desde los orígenes hasta nuestros días, nos encontramos al padre o anciano. En una intensa relación personal se practica la apertura del corazón, la obediencia y el aprendizaje del discernimiento. El anciano es un espiritual, nutrido de la Sagrada Escritura, a la cual remite. En el siglo XIII, en cambio, con Francisco y estos rasgos característicos de su experiencia: vivir como hermanos, siguiendo a Cristo pobre y amando al altísimo Padre «de quien procede todo bien», se subraya especialmente la dimensión fraterna. Esta dimensión fraterna es la que se convierte en el lugar ordinario y cotidiano donde se despliega la paternidad de Dios.

I. «¿SI NADIE ME GUÍA?» LOS PADRES DEL DESIERTO En los primeros años del siglo IV hubo hombres que, rompiendo con la civilización de su época, se alejaron de las comunidades cristianas de las ciudades y marcharon al desierto. Resulta notable que este movimiento sea históricamente contemporáneo de la paz constantiniana... Al principio, quienes se proponían vivir esta forma de vida cristiana literalmente excéntrica, eran sólo unos pocos: Antonio, Macario... Pero, desde muy pronto, su forma de vida asombró y atrajo. Se les unieron discípulos provenientes prácticamente de todas partes. En los desiertos de Egipto se hicieron famosos nombres como los de Escete, el Valle de Nitria, etc. Este fenómeno espontáneo, cuya iniciativa no brotaba de ninguna autoridad externa, está marcado por una doble característica. Sólo quien, mediante una intensa práctica de desierto, se ha convertido en un experimentado, puede a su vez introducir a otros en tal experiencia. Por otra parte, se concede una particularísima importancia a la palabra del anciano. Ella es la que iluminará el camino al que se ha comprometido el discípulo, para descubrirle cuanto en él mismo constituye un obstáculo a la Palabra de Dios. Discipulado conviviendo con un Anciano

La gracia de la palabra

PATERNIDAD ESPIRITUAL He aquí, en su lugar de origen, lo que la tradición llamará la «paternidad espiritual», que permite en el discípulo el nacimiento de una nueva creatura en el Espíritu Santo. Más allá de su expresión geográfica, el «desierto» representa de hecho uno de los elementos inherentes a toda experiencia espiritual. El desierto de los padres significa, sobre todo, un nuevo punto de partida, un recomenzar o, dicho de otro modo, un «nacimiento» nuevo, que comporta ciertas etapas. Esto es lo que diferencia, por ejemplo, al Antonio joven del Antonio anciano. Después de una tentación singularmente dura, el Antonio joven pregunta al Señor: «¿Dónde estabas?». El Antonio «anciano» ya no siente turbación ni necesita preguntar a la voz divina que le guía al desierto interior: «¿Quién eres tú?». Antonio había aprendido ya a distinguir, sin riesgo de autoengañarse, la presencia del Señor, a reconocer su voz y a sentarse en su presencia. Será Anciano o maestro espiritual quien se haya convertido, primeramente para sí mismo, en «portador del Espíritu» («pneumático»). A un padre del desierto, el abba Longin, se debe esta fórmula asombrosa: «Da tu sangre y recibe el Espíritu», expresión ésta que volverá a encontrarse en el otro extremo del filón tradicional, los estaretz rusos del siglo XIX. Y Máximo el Confesor podrá decir: «Quienes son hijos según el Espíritu se convierten..., siendo discípulos de padres libres, en hijos libres en su voluntad, a quienes los padres moldean según Dios mediante la palabra y la vida. En efecto, la gracia del Espíritu produce el nacimiento de la voluntad libre en quienes dan a luz en el Espíritu y en quienes nacen según el mismo Espíritu».[2] Así aparece, brevemente evocada, en su fuente, la espiritualidad de los Padres del desierto, cuya tradición se perpetuará, durante los siglos posteriores, en el Sinaí, en Palestina y Siria, en Capadocia y Bizancio. En el Sinaí, enclave místico fiel a la zarza ardiente, vivirá san Juan Clímaco; de Bizancio nos llega el nombre y la luz de Simeón el nuevo teólogo (949-1022), en quien el padre espiritual («pater pneumatikos») alcanza un altísimo grado de conciencia teologal: «Quien no ha recibido el bautismo del Espíritu, no ha nacido a la vida espiritual: es inexistente en el orden de la gracia, incapaz de todo y, en especial, de engendrar hijos espirituales, pues aún no ha sido engendrado él mismo».[3] En el siglo X, cuando el imperio de Oriente empiece a declinar, la montaña santa de Athos se convertirá en crisol de la vida espiritual. Hacia ella afluirán para iniciarse los maestros espirituales de la tradición de la Iglesia, que llevarán la obra invisible del Espíritu a las nuevas tierras ortodoxas (las tierras eslavas del sur, las tierras rumanas, las Rusias de Kiev y de Novgorod). Tras un largo período de ocultación, la herencia de Nil Sorsky (s. XV) renacerá a finales del siglo XVIII en el surco del estaretz Paissy Vélitchkovsky y de Serafín de Sarov. Concluimos esta breve exposición cediendo la palabra a dos testigos de la historia reciente de la Iglesia de Oriente.[4] He aquí lo que nos dice, a propósito del estaretz Siluane, monje del Monte Athos, el archimandrita Sofronio:[5]

Y he aquí algunas manifestaciones recogidas de boca del Padre Matta el Meskin, en el monasterio de San Macario de Wadi Natroun (en el antiguo desierto de Escete):[6]

Y añadía, hablando de su propia experiencia:

II. «Y DESPUÉS QUE EL SEÑOR ME DIO HERMANOS...» A LA ESCUCHA DEL EVANGELIO Un día del año 1208, Francisco oye durante la misa estas palabras: «No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla.... ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón...» (Mt 10,9-10; cf. 1 Cel 22). Para él es como una revelación. Francisco la escuchará con toda su vida. Todas las cuestiones que se plantea han cavado en él el sitio para esta palabra. Y podrá reconocer el Evangelio como una respuesta. Pero esa vida que Francisco lleva en sí, no es solamente la suya propia, es la vida de su época. Está naciendo un nuevo mundo, hecho de itinerancia. En medio de una época desgarrada por la violencia, una nueva fuerza está sustituyendo al poder feudal, la del dinero. Aquella mañana, a decir verdad, es toda la época de Francisco la que recibe por su medio el Evangelio en pleno corazón mientras Francisco exclama: «Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica» (1 Cel 22; TC 25a). Y a esa brecha abierta se precipitarán, en seguimiento de Francisco, el señor Bernardo de Quintavalle, el campesino Juan el Simple, el sacerdote Silvestre, Clara de Offreduccio y su hermana Inés pertenecientes a la nobleza, Luquesio y su esposa Buona Donna, y toda aquella buena gente de Cannara que un día oyera predicar a Francisco. Y en los diferentes estados de vida, consagrados o laicos, se desarrolla una vasta corriente evangélica, que intriga al siglo XIII. A LA ESCUCHA DE LOS HERMANOS «Y después que el Señor me dio hermanos...»: así evoca Francisco los inicios de su institución (Test 14). En efecto, él nunca se había propuesto reunir y formar discípulos, y en quienes pretendían unírsele verá a otros tantos hijos de Dios que desean responder libremente a una llamada, la del Evangelio. Y como será preciso organizarse, Francisco hace suya la palabra del Señor: «Todo el que quiera hacerse mayor entre ellos, sea su ministro y siervo (cf. Mt 20,26); y el que es mayor entre ellos, hágase como el menor (cf. Lc 22,26)» (1 R 5,11-12). En consecuencia, «ningún hermano sea llamado prior, sino que todos sin excepción sean llamados hermanos menores» (1 R 6,3). «Sometido a todos»: tal quería ser Francisco (cf. 1 R 7,2; 16,6; etc.). Y esto significaba para él que el hermano tiene algo que enseñarnos. Así es como, viéndose un día incapaz de discernir por sí solo lo que Dios quería de él, recurre a sus hermanos y hermanas. Después de confiarse a los hermanos, le dice a fray Maseo: «Vete a encontrar a la hermana Clara y dile de mi parte que, junto con algunas de sus compañeras más espirituales, ore devotamente a Dios pidiéndole se digne manifestarme lo que será mejor: dedicarme a predicar o darme solamente a la oración. Vete después a encontrar al hermano Silvestre y le dirás lo mismo». Clara y sus hermanas dan idéntica respuesta que Silvestre. Cuando Maseo regresa, Francisco se arrodilla ante él y le pregunta: «¿Qué es lo que quiere de mí mi Señor Jesucristo?». «Cristo... no te ha elegido para ti solo», responde Maseo. Oída esta respuesta, que le manifiesta la voluntad de Dios, Francisco se levanta al punto y exclama lleno de fervor: «¡Vamos en el nombre de Dios!» (Flor 16; cf. LM 12,2). Comentando algunos escritos de san Francisco, T. Desbonnets recuerda que la obediencia religiosa es ante todo una escucha de la Palabra, y añade: «Pero aquí, a diferencia de toda una línea de la tradición que ve en el maestro espiritual, o en el abad, al intermediario obligado, al mediador titular de la escucha, Francisco parece suponer que es posible una escucha inmediata de la Palabra». Y poco más adelante, a propósito de 1 R 5,14: «Por la caridad del espíritu, sírvanse y obedézcanse unos a otros de buen grado», dice: «Nos encontramos aquí probablemente con uno de los puntos fundamentales y más originales de la espiritualidad franciscana. Se trata siempre de obedecer al Espíritu, pero el mediador privilegiado de esta obediencia son los hermanos, es la fraternidad».[7] Para comprender mejor la manera propia de Francisco de guiar a sus hermanos y recordar una vez más que la fraternidad es el lugar ordinario y cotidiano del seguimiento de Cristo, vamos a comentar brevemente la Carta al hermano León y un fragmento de la Regla no bulada. CARTA AL HERMANO LEÓN

Francisco y León han caminado juntos. Durante el viaje han hablado largo y tendido. León le ha pedido consejo. Estaba sin duda vacilante, incómodo entre diversas soluciones, repugnancias, deseos... León ha tenido la oportunidad de expresarse con toda verdad y confianza. Es consciente, sin duda, de haber sido escuchado en lo más profundo de su ser. Francisco ha respondido a León, le ha manifestado su opinión, ha afirmado sus convicciones. Y ahora, de regreso, se toma aún el tiempo para escribirle un mensaje. En resumen, Francisco ha sido el espejo de la búsqueda de León, y ahora se convierte en testigo de su decisión. Es posible también que la duda se insinúe de nuevo en el corazón de León, ¿necesitará tal vez que le escuche de nuevo y le recuerde su verdad? En tal caso, Francisco está a su entera disposición. La disponibilidad de Francisco tiene por norma la libertad de León. Por último, cosa sorprendente, Francisco le escribe: «Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca... hacedlo con la bendición del Señor Dios y con mi obediencia». Invita simple y llanamente a León a seguir su propia inspiración, con la bendición del Señor Dios (lo cual le confiere la estabilidad de la roca) y con su obediencia (con el permiso y todo el apoyo de la autoridad de Francisco), mutuamente fundidas. Lo que le importa a Francisco es liberar la libertad de León para que pueda hacer, con todo su ser, lo que su corazón le dicte. Pero con este matiz: «agradar al Señor Dios y seguir sus huellas y pobreza». De este modo, vuelve a situarlo ante la orientación fundamental de su vida. Este autógrafo, conservado en Espoleto, Italia, nos indica la perspectiva franciscana: ingeniárselas para situar a cada uno en las condiciones óptimas para descubrir la llamada que Dios le dirige y poder responder a la misma. 1 R 9,10-12 Pero Francisco tiene también otra convicción. El amor de Dios no se contenta con llamar a cada hermano por su nombre; mediante el lazo vital que une a los hermanos entre sí, el Espíritu de Dios quiere dar forma al único y multiforme esplendor del Hijo predilecto, primogénito de una multitud de hermanos; y este lazo vital tiene como lugar «la fraternidad».

Esta vida fraterna se resume en tres verbos: pedir, dar, respetar la libertad. Lo primero es «pedir». Es el primer sentido de la pobreza según Francisco. Cuando Francisco descubrió que Dios es nuestro Padre, apostó toda su vida a ese asombroso descubrimiento: esperarlo todo de Él, recibirlo todo de Él. Los hermanos son un punto de enlace de esta vigilancia paterna. Cuando comunico mi deseo al hermano, mi pobreza pone en marcha la paternidad de Dios. El segundo acto consiste en «dar», es decir, «amar y nutrir». La necesidad de mi hermano siempre es doble. A través de una necesidad concreta, mi hermano reclama también que se le ame. Y, de parte de Dios, yo respondo a la necesidad de mi hermano. El amor que le manifiesto brota en el corazón de Dios. Por último, debo «respetar la libertad» del otro. El rechazo de todo juicio es imprescindible para darle algo al otro sin sojuzgarlo, y recibir del otro sin alienarlo. Al término de esta breve evocación, subrayemos algunas peculiaridades que parecen ser las que caracterizan el acompañamiento practicado y propuesto por esta espiritualidad. Ayudar a un hermano a nacer a su vocación filial será ingeniárselas para poner a cada uno en las mejores condiciones para que pueda descubrir la auténtica llamada que Dios le dirige en el respeto absoluto de su libertad. El lugar cotidiano y ordinario del acompañamiento espiritual es la «fraternidad», con ese lazo vital que une a los hermanos entre sí, porque desean «por encima de todo tener el Espíritu del Señor y su santa operación» (2 R 10,8). Lo cual no excluye que un hermano concreto sea el punto de enlace especial de la vigilancia paterna de Dios. Así aparece, entre otros lugares, en la Regla para los eremitorios:

En esta relación asimétrica momentánea hay de hecho una especie de alumbramiento recíproco. Para concluir, citemos esa oración tan del gusto de Francisco que da remate a su Carta a toda la Orden. Esta perla de la literatura espiritual es un asombroso resumen de la vida cristiana. La «fraternidad recibida de Dios» (cf. Test 14) es el lugar donde se aprenden las relaciones trinitarias:

* * * A través de esta evocación de los Padres del desierto y de Francisco, hemos podido percibir algo de lo nuclear de cada perspectiva. La figura del anciano nos recuerda que todo acompañamiento espiritual se inscribe en una tradición viva, que pertenece al orden de la experiencia. El rostro evangélico de Francisco nos recuerda que en definitiva todos somos hermanos en seguimiento del único. Esta diversidad refleja la inagotable riqueza del Espíritu de Cristo. Las espiritualidades, en efecto, proceden de una especie de carisma, que nos hace percibir una luz nueva y viva, a partir de la cual el Evangelio entero se despliega como de nuevo. Enraizadas en los carismas de los espirituales, que las han «conocido» con la sangre de su corazón habitado por el Espíritu, contribuyen a la edificación del Cuerpo de Cristo. Esta misma diversidad remite luego a la acción de ese mismo Espíritu en el corazón de los bautizados. Y es comprensible que a través de cada «modelo», que tiene su propia coherencia, las personas se sientan más a gusto en una o en otra tradición viva. También puede suceder que, según los tiempos y los momentos, seamos invitados, como principiantes por ejemplo, al discipulado bajo un maestro espiritual, para encontrar más fácilmente nuestro propio camino en el seguimiento de Cristo. O que uno que vive comprometido en una comunidad cristiana, sienta surgir en él una llamada imprevisible a caminar con alguien, para encontrar más fácilmente lo que Dios quiere disponer de su vida. * * * N O T A S: [1] Paroles des anciens, traducción y presentación de J.-C. Guy. París, Ed. du Seuil, 1976, pp. 6-8. [Véase: Apotegmas de los padres del desierto. Salamanca, Ed. Sígueme, 1986, pp. 14-16 y 75]. [2] Máximo el Confesor: PG 90, 528C. [3] Vie, por N. Stéthatos. Roma, Ed. Hausherr, 1928, p. LXX. [4] A propósito omitimos el mundo occidental latino, con sus diferentes líneas de tradición (de Casiano a Benito, pasando por Rancé y la renovación del monacato contemporáneo). [5] Staretz Silouane, por el Archimandrita Sophrony. Ed. Présence 1973, p. 81. [6] En el antiguo desierto de Escete, cerca de la ruta del desierto que une El Cairo con Alejandría, donde san Macario fundó su monasterio el año 360. [7] T. Desbonnets, De l'intuition à l'institution. París, Ed. Franciscaines, 1983, pp. 61-62. [Trad.: De la intuición a la institución. Los Franciscanos, Oñati, Ed. Franciscana Aránzazu, 1991]. [En Selecciones de Franciscanismo, vol. XVII, núm. 49 (1988) 98-108] |

|