|

DIRECTORIO FRANCISCANOESTUDIOS SOBRE LOS ESCRITOS |

|

LOS ESCRITOS DE FRANCISCO[*]

por Giovanni Miccoli

|

|

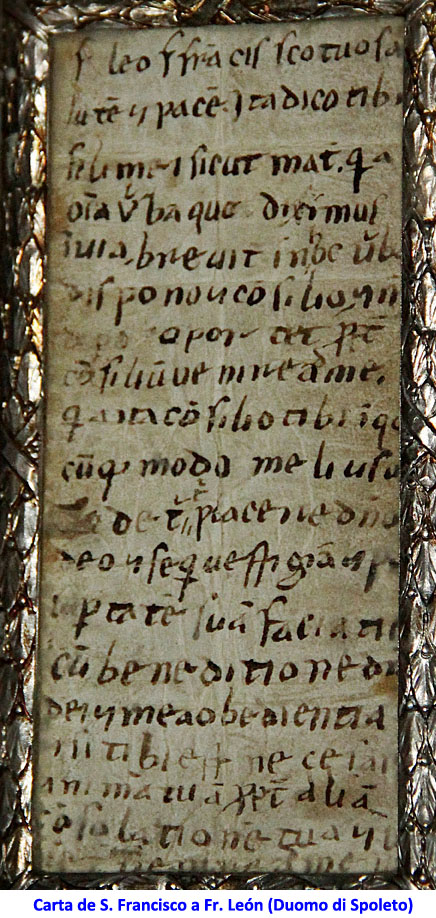

1. UNA TRADICIÓN FRAGMENTADA Y DISPERSA

Estas pérdidas se deben a la precaria y escasa organización de la Orden en aquellos tiempos y al carácter mismo de tales escritos, «no dotados de valor jurídico y redactados en materiales elementales, y por ello perecederos» [ibid., p. 150], pero indican también que tan sólo en un segundo tiempo, probablemente ya avanzado el siglo XIII, se pensó en recoger más o menos sistemáticamente sus escritos. Lo confirma el hecho de que ninguna de las grandes colecciones de fines del siglo XIII y del XIV ofrece la serie completa de los escritos llegados hasta nosotros; y que algunos se han conservado de forma totalmente aislada, gracias a un único testigo, extraño a aquellas colecciones (como la Carta a los Custodios, y una primera redacción de la Carta a los fieles). En cuanto a Francisco, disponemos de dos (propiamente se debería hablar de tres) autógrafos latinos -evento totalmente excepcional para aquellos tiempos-: la así llamada chartula, conservada en el Sacro Convento de Asís, que presenta por un lado las Alabanzas del Dios altísimo y por el otro la bendición al hermano León, quien añadió en ella algunas notas explicativas importantísimas; y un breve billete dirigido al mismo hermano León, conservado en el archivo de la catedral de Espoleto. No fue casual; el estado en que se encuentran y el modo en que fueron conservados atestiguan claramente que su destinatario los consideró inmediatamente preciosísimas reliquias de un santo, con todos los «poderes» que les acompañaban inevitablemente, y como tales los conservó [ibid., pp. 134-135]. Prescindiendo de la Regla bulada, de la que queda el texto inserto en la bula oficial de la cancillería pontificia y que además ha sido transcrita en un número notabilísimo de manuscritos (todo convento franciscano debía tener el suyo), y del Testamento, con muchísima frecuencia unido a aquella, un cierto número de escritos de Francisco nos han sido transmitidos en una serie de colecciones, no homogéneas en el contenido e independientes entre sí, y en perícopas esparcidas dentro de materiales hagiográficos relativos a la vida de Francisco y los orígenes de la Orden. Normalmente las colecciones se distinguen en cuatro grandes grupos, formados en tiempos y lugares diversos. Han sido varias las denominaciones a que ha recurrido la historiografía para designarlos. Junto al manuscrito 338 de la Biblioteca comunal de Asís, de la segunda mitad del siglo XIII, la más antigua y prestigiosa de estas colecciones, de la que depende un número limitado de códices, se conocen la compilación llamada de Avignon (o libro de la provincia de Sajonia), que se formó en el comienzo del siglo XIV, el grupo del norte o de los Países Bajos (o libro de la provincia de Colonia), y el grupo de la Porciúncula (o libro de las provincias de la Italia central): los testimonios más antiguos de estos dos se remontan a los últimos decenios del siglo XIV [Desbonnets 1981, pp. 10ss]. El imponente trabajo preparatorio realizado por Kajetan Esser y otros en vista de una nueva edición crítica de los escritos de Francisco (fue publicada a mediados de los años setenta por el mismo Esser [1976] con el tradicional título de Opuscula, que mal define el género de tales escritos), esclarece muchos aspectos de esta intrincadísima tradición, pero no todos [Desbonnets 1981, pp. 17ss]. Precisamente porque tales colecciones, junto a textos de la memoria y de la historia franciscanas, contienen sólo una parte de sus escritos, queda en particular por averiguar si tales colecciones parciales dependen de una selección consciente, que recoge y descarta según criterios y orientaciones propios, o si más bien son fruto de circunstancias puramente ocasionales. La edición de Esser queda en todo caso, y así continuará por largo tiempo, como punto de referencia esencial para cualquier estudio sobre san Francisco, fundada, como está, sobre 147 manuscritos de los 196 que hasta el momento han sido catalogados. Ahí aparecen, bajo su nombre, diez cartas, nueve entre alabanzas, bendiciones y oraciones, ocho entre textos normativos y de exhortación, a los que se suman, bajo el título no muy feliz de «opuscula dictata» (buena parte de los escritos de san Francisco fueron realmente dictados), ocho piezas de las que quedan diversas menciones o transcripciones en las fuentes biográficas, cronísticas o epistolares de los años sucesivos.

2. LOS DIVERSOS PROCESOS REDACCIONALES Por tanto, Francisco escribió personalmente cartas, billetes, bendiciones, etc., y dictó otros textos de diverso género. Es cuanto se desprende de las características mismas de toda una serie de escritos suyos y es cuanto las fuentes hagiográficas y cronísticas atestiguan a su vez explícitamente. «Tráeme papel y tinta»: la orden perentoria de Francisco recordada en algunas biografías (2 Cel 49) debe haberse escuchado varias veces [Bartoli Langeli 1995a, p. 133; Menestò 1994a, p. 164]. Como aquello otro, igualmente recordado en diversas ocasiones: «Escribe, como te digo»; «Escribe, hermano León». Es evidente que Francisco y los hermanos que están en torno a él, disponían constantemente de los materiales mínimos necesarios para poder escribir; se los llevaban consigo en sus desplazamientos, si es verdad que en el Alverna, donde no se podía encontrar nada de esto, Francisco escribió «de su puño» las Alabanzas al Dios altísimo y la bendición para el hermano León. Sin embargo el proceso redaccional de sus escritos no se puede reducir a la escritura directa y personal de un texto -en una palabra: al autógrafo- o al dictado, al que se atiene con fidelidad un secretario/escribano. Del primer caso ya hemos hablado. Añadimos que los cambios de idea y las consiguientes raspaduras que caracterizan en particular la carta a León contradicen clamorosamente cuanto Tomás de Celano nos dice acerca de su actitud respecto al signo escrito: que Francisco, cuando dictaba cartas de saludo o de exhortación, «no toleraba que se borrase una letra o sílaba, así fuera superflua o improcedente» (1 Cel 82) [Bartoli Langeli 1994a, p. 139]. Lo volverá a repetir más adelante. En el segundo caso, entre los escritos de Francisco que se han conservado, pueden contarse la Carta al ministro y el Testamento, cuya andadura misma (frecuentes recursos al vulgar, amplio uso de la parataxis acompañada de la copulativa et) denota la falta, casi total, de toda ulterior reelaboración. Pero en otros casos, bastante más complejos y articulados, ciertamente no pudo ser así. Una comparación, aunque sea sumaria, del texto de los autógrafos o de los escritos más vulgarizantes con el de otros que, pese a que la intitulación no era suficiente, la tradición concordemente le atribuye (como, por ejemplo, la Carta a los fieles o la Carta a toda la Orden), sugiere, respecto de estos últimos, que han sido sometidos a un trabajo de última mano -si no de verdadera reelaboración-, que es absurdo pensar haya podido hacerlo el propio Francisco, por lo que se sabe acerca de su conocimiento aproximativo del latín y de las técnicas literarias. Y, por lo demás, ¿por qué este trabajo de reelaboración tendría que haberlo hecho él, cuando podía disponer de compañeros que sabía eran más expertos en este género de cosas? Aun cuando se ha de añadir que, cuando Francisco en sus autógrafos transcribe versículos o fórmulas bíblicas, se equivoca a lo más en la ortografía, contrariamente a lo que ocurre cuando las frases son totalmente suyas [Rusconi 1982a, pp. 58-59]: señal, cuando menos, del esfuerzo mnemotécnico realizado para aprender con suma precisión textos bíblicos, conocidos sea directamente sea a través de la liturgia y el uso asiduo del breviario, como se refleja en las resonancias bíblicas recurrentes en tantos escritos suyos, y que nos puede llevar a creer tranquilamente que son obra suya las plegarias que, como el Oficio de la Pasión [Cambell 1954, pp. 232-40; Franceschini 1988], no son sino un tejido de citas y de centones del texto sagrado. Por lo que se refiere a su proceso redaccional, constituyen un caso particular las Reglas de la Orden que llevan su nombre, y que la piedad de los biógrafos quiso atribuírselas íntegramente para rodearlas de la aureola de una santidad irrepetible; ciertamente no son obra exclusivamente suya, aún afirmando su presencia clarísimamente visible y fuertemente condicionante. El proceso redaccional de la Primera Regla, tras los estudios de David Flood [1967 y 1973] está hoy claramente diseñado. A un primer breve núcleo de prescripciones basadas en algunos versos evangélicos que Francisco dictó después de la llegada de los primeros compañeros, para someterlas luego a la confirmación papal -concedida sólo oralmente, como ya se sabe-, paso a paso, en el curso de los Capítulos anuales en los que se reunía toda la fraternidad, se fueron añadiendo toda una serie de normas, indicaciones, recomendaciones, sugeridas por la experiencia vivida, para poder hacer frente a las eventualidades cotidianas en términos que fuesen fieles al propio propósito primitivo de «vivir según la forma del santo Evangelio». Se trataba, pues, de un crecimiento textual que nacía de una experiencia colectiva y en el curso de reflexiones comunes; a ellas se fueron añadiendo, mediante una progresiva incorporación, disposiciones de Roma, que con la Cum secundum consilium del 22 de septiembre de 1220 impuso el año de noviciado, ordenanzas emanadas de los mismos Capítulos, como la referente a la creación de las provincias y de la correspondiente jerarquía interna. Lo último fue enriquecer el texto con citas de versículos bíblicos gracias a la colaboración del experto Cesáreo de Espira, a petición de Francisco [Jordán de Giano, Crónica, p. 15]: al volver Francisco del Oriente y encontrar una Orden en crisis, Francisco pensó en la conveniencia de una confirmación escrita de la Regla por parte del papa, y en la necesidad, por tanto, de dar una forma bella al texto que se había redactado. La Primera Regla es, junto con el Testamento y la Carta a los fieles, el texto que mejor que ningún otro refleja la experiencia originaria de la primitiva fraternidad: el único que nos da directo testimonio de un trabajo y de un esfuerzo de elaboración que fue colectivo, obra del grupo entero. La voz de Francisco emerge en ella en una parte y en otra: cuando apela directamente a sus hermanos para mandar o aconsejar algo que lleva en el corazón (1 R 4,3: «omnes alii fratres mei benedicti diligenter obediant eis [...]»; 20,1: «El omnes fratres mei benedicti [...] confiteantur peccata sua [...]»; 21,1: «Et hanc [...] exhortationem et laudem omnes fratres mei [...] annuntiare possunt [...]», o cuando una primera persona singular irrumpe improvisamente imponiendo o pidiendo (1 R 15,1: «iniungo omnibus fratribus meis [...] quod nullo modo [...] bestiam aliquam habeant»; 17,5: «Unde deprecor in caritate, quae Deus est, omnes fratres meos [...] ut studeant se humiliare in omnibus»; 22,26: «Sed in sancta caritate, quae Deus est, rogo omnes fratres [...] ut [...] servire, amare, honorare et adorare Dominum Deum mundo corde et pura mente faciant [...]»). Es totalmente suyo todo el capítulo último, al que ya el mismo inicio («In nomine Domini») confiere la solemnidad de un acto oficial: Francisco recomienda a los hermanos «ut addiscant tenorem et sensum eorum quae in ista vita [...] scripta sunt» («vita», porque tal es la definición que, desde el prólogo, Francisco da de la Regla), ruega a Dios que bendiga a todos aquellos que observan «ista», y todavía pide «omnes, cum osculo pedum, ut multum diligant, custodiant et reponant» (cuanto en la Regla se prescribe), para concluir con la perentoria orden («firmiter praecipio et iniungo») de no alterar en modo alguno el texto de esta Regla, ni de escogerse otra distinta. Según David Flood, los tres capítulos finales (XXII, XXIII, XXIV) no habrían formado propiamente parte del texto de la Regla; originariamente el capítulo XXII habría sido una especie de saludo de despedida que Francisco habría dejado a sus hermanos en el momento de partir para Oriente, en 1219 [Flood 1973, pp. 73ss]; el capítulo XXIII tiene la estructura de unas oraciones, con las que los hermanos tratan de comunicar a los hombres su entusiasmo religioso [ibid., pp. 75ss]; mientras el capítulo XXIV suena más bien como una especie de presentación a todos los hermanos de un largo trabajo que ha llegado a buen fin: una nueva edición de la Regla [ibid., pp. 80ss]. Son hipótesis sugerentes, que no carecen de sólidos apoyos en el mismo texto y que evocan las ocasiones que pueden haber dado vida a estos capítulos. Pero no resultan hipótesis concluyentes; ese cierto desorden de partes añadidas y yuxtapuestas, de normas y exhortaciones, como hacinadas, que caracteriza a toda la Primera Regla, es de suyo suficiente para explicar las anomalías de tono y de contenido de esta última parte. La Primera Regla no encontró el necesario consenso (¿de Roma? ¿de la mayoría o del grupo de mayor prestigio entre los hermanos? ¿de ambos?). De ahí la necesidad de una nueva compilación; en realidad se trataba de una reelaboración completa. Y se compuso la Regla bulada; «bulada», en cuanto aprobada por Honorio III con la Solet annuere del 29 de noviembre de 1223. También la Regla bulada fue fruto de un trabajo de equipo, como análisis internos y testimonios externos nos lo muestran claramente. Pero fue clara en este caso la intervención de la Curia romana, deseosa de hacer que el nuevo grupo entrase plenamente en el cuadro de la tradición canónica. Lo atestigua la precisión del lenguaje jurídico que caracteriza sus prescripciones, lo confirman sobre todo el mismo Gregorio IX, que en la Quo elongati (1230) no duda en afirmar que asistió a Francisco en su compilación («in condendo praedictam regulam [...] sibi astiterimus»: ed. Grundmann 1961a, pp. 20-21), y Alberico delle Tres Fontane, que, en su crónica, recuerda que Francisco, al escribirla, gozaba de la cooperación de «varones religiosos y peritos» [MGH Scriptores, XXIII, p. 888]. La tradición de los celantes, que apela a los testimonios de los «compañeros» de Francisco, no obstante la pretensión de que la Regla fue escrita toda ella sólo por él bajo el dictado de Cristo, conserva el recuerdo de intervenciones sorprendentes de Honorio III y de los «ministros» en puntos particulares del texto [LP 101; Clareno, Hist. 7 tribulationum, ed. Ghinato 1959, pp. 62-63, y Expositio super regulara, ed. Boccali 1994, pp. 662-66]; más que de noticias contradictorias, se trata de un indicio ulterior que desmiente la tendencia, que demasiado tiempo ha invadido la historiografía, de considerar como un todo unitario y compacto las obras y las perícopas que pueden remitirse a aquella tradición [Dalarun 1996, cap. V][4]. Si el Testamento lo leemos como un complemento de la Regla bulada -así ha de leerse, según creo-, es muy probable que Francisco haya caído en la cuenta de las faltas de claridad y de las ambigüedades que hay en ésta respecto a la «novitas» de su propósito originario. Esto no quita que también en la Regla bulada emerja claramente su voz. En el contexto de doce concisos capítulos hasta nueve veces aparece Francisco afirmando en primera persona singular («praecipio firmiter», «moneo et exhortor», «per obedientiam iniungo») aspectos y actitudes que él considera capitales para realizar la «vida evangélica»: no juzgar a otros, evitar litigios y conflictos, no aceptar jamás dinero ni directamente ni mediante intermediarios, seguir al Señor en pobreza y humildad amándose y ayudándose recíprocamente, evitar relaciones sospechosas con mujeres, estar siempre sujetos a la Iglesia de Roma. Problemas y cuestiones de carácter diverso plantean los demás escritos atribuidos a Francisco, suyos en su mayor parte como se verá más adelante, y cuyo proceso redaccional no es tan claramente definible. El cuidado en la elaboración lingüística y sintáctica de no pocas cartas sugiere, lo hemos señalado, intervenciones redaccionales de secretarios que no se ciñen a una mera transcripción de un dictado hecho por otro. Un indicio del modo en que tal vez se hizo esto nos lo ofrece un episodio narrado en la Leyenda de Perusa 8. Francisco, gravemente enfermo y próximo ya a la muerte, desea que Jacoba de Settesoli sea informada de su estado. Llama a «sus compañeros», invitándoles a comunicárselo y a pedirle además que traiga un paño de color ceniza, de los que usan los cistercienses de ultramar, y un poco de aquellos dulces que solía prepararle cuando estaba en Roma. Después de una presentación elogiosa de Jacoba, «mujer espiritual, pero viuda y entregada a Dios, de los más nobles y ricos de todo la urbe», el relato prosigue así: «Y escrita la carta, tal como había dicho el santo padre, un hermano procuraba encontrar a algún hermano que llevase la carta [...]». Resultan suficientemente claros el cuadro y la sucesión de los hechos. Francisco indica sumariamente a algunos compañeros lo que quería se escribiera a Jacoba. Y sobre la base de estas indicaciones uno de ellos redacta la carta: un texto por tanto que ofrece ciertamente el contenido de lo que Francisco había dicho, no necesariamente la literalidad puntual de su discurso. Fundadamente se puede creer que tal haya sido el proceso redaccional de buena parte de la obra epistolar de Francisco. En el caso de textos más largos y comprometidos que el de la cartita a Jacoba, es probable que un secretario haya redactado un sumario de los conceptos que Francisco quería comunicar, para proceder luego a una redacción distendida y elegante. Es cierto también que en los escritos considerados importantes, Francisco ejerció un cuidadoso control final del texto, como sus mismas recomendaciones a los lectores sugieren inequívocamente [Bartoli Langeli 1984, pp. 48-49; Menestò 1994a, pp. 166-67]; no sólo ordenando que no se añada o se quite nada al mismo texto, como ocurre al final de la Primera Regla y del Testamento, sino invitando incluso a copiarlo y difundirlo (CtaCle 15; 1CtaCus 9-10), a hacérselo leer cuando uno no es capaz de leerlo por propia cuenta y a conservarlo (1CtaF 2,20-21; CtaO 47-48). Francisco, por lo demás, subscribía personalmente todas sus cartas con el signo tau [3 Cel 3; cf. Vorreux 1977], signo bíblico de salvación, signo apotropaico de protección, y también ocasión, es de creer, de una relectura y de un control por su parte. Algo que él reafirma repetidas veces es la gran importancia que atribuía a las «palabras divinas escritas», vistas como expresión y reflejo de Dios [Bartoli Langeli 1984, pp. 41-58, y 1994a, pp. 156ss]. En la Carta a los clérigos 3, advierte: «Nada tenemos ni vemos corporalmente en este mundo del Altísimo mismo, sino el cuerpo y la sangre, los nombres y las palabras por los que hemos sido hechos y redimidos de la muerte a la vida». De aquí la veneración y el cuidado que él frecuentemente recomienda respecto de los «nombres y palabras de Dios escritas». Dirigiéndose a los «custodios de los hermanos menores», escribe:

La referencia inmediata es a las palabras pronunciadas por Cristo en la última cena, aquellas palabras precisamente que el sacerdote repite en el altar en el momento de la consagración: «Sabemos -precisa Francisco- que no puede existir el cuerpo, si previamente no ha sido consagrado por la palabra» (CtaCle 2). Pero evidentemente la referencia es todavía más amplia. En el Testamento invita a venerar y honrar a los teólogos «que nos administran las santísimas palabras divinas [...] como a quienes nos administran espíritu y vida» (Test 13). La palabra de Dios da vida, de la misma manera que da vida Cristo, «palabra de Dios» (2CtaF 3 y 4). Es en este contexto donde, según creo, coloca su atención y su cuidado por la escritura material en cuanto tal, atención y cuidado que remiten por otra parte a rasgos típicos de las culturas orales, en que la escritura en sí misma asume caracteres de sacralidad [Bartoli Langeli 1984, pp. 48ss]. Significativamente Tomás de Celano deja constancia de su atención a todo lo escrito, «divino o humano», en cuanto en ello estaban presentes las letras con que se podía componer «el gloriosísimo nombre del Señor» (1 Cel 82). Pero en este contexto están colocados también los escritos mismos de Francisco. Lo que él escribe se perfila, por tanto, desde este punto de vista, como un reflejo de aquel Altísimo, del que la sequela Christi, el seguimiento de Cristo, lo ha hecho hijo; sus cartas pueden configurarse así como un medio para transmitir las «olorosas palabras del Señor», que él, «siervo de todos», está obligado a administrar a todos (2CtaF 2). Sus recomendaciones a conservarlas y a difundirlas son, también, es de creer, una consecuencia de tal convicción. Pero Francisco no solamente escribió o dictó, sino que también cantó y predicó. El más famoso de sus poemas, que él cantó o hizo cantar, es el Cántico de las criaturas o Cántico del hermano sol. De su redacción en tiempos distintos informa ampliamente la Leyenda de Perusa 83, 84 y 7; no hay razón para dudar de su relato.[5] Es casi imposible determinar si lo escribió o musicalizó directamente o lo dictó, recurriendo o no a la ayuda de otros, como el hermano Pacífico, «que en el siglo era llamado rey de los versos». La perícopa de la LP hace preceder la cita del primer verso del Cántico por un largo discurso de Francisco que enaltece la misericordia y la bondad de Dios y denuncia la ingratitud de los hombres que no saben reconocer los beneficios que él cuotidianamente les concede mediante sus criaturas, concluyendo así: «Se sentó, se concentró un momento y empezó a decir: "Altísimo, omnipotente, buen Señor...". Y compuso para esta alabanza una melodía que enseñó a sus compañeros para que cantaran». Daría pie a pensar en una composición realizada directamente, pero esta conclusión no es en todo caso necesaria ni viene impuesta por el relato, al que evidentemente no interesa este problema. Otro camino de traducción en un texto escrito y de difusión de la palabra de Francisco fue ciertamente el de las reportationes que oyentes o secretarios atentos hicieron de lo que decía, cuando predicaba públicamente o dirigía a los hermanos sus exhortaciones. Éste fue ciertamente el canal por el que con más frecuencia se conservaron sus Admoniciones, breves discursos de amaestramiento moral y de exhortación pronunciados probablemente con ocasión de los Capítulos, pero tal vez no en ellos únicamente. El hecho de que en 1223 un anónimo hermano dominico cite en un sermón universitario suyo un trozo que actualmente forma parte de la sexta Admonición [Davy 1931, p. 346], en una versión que por lo demás contamina conceptos presentes también en otras, atestigua una circulación relativamente amplia de las mismas, pero también una situación todavía fluida del texto, como es característica precisamente de los discursos «reportados»; esto hace que pueda haber redactores y redacciones diversos. Se puede hacer una hipótesis análoga respecto de la parábola, atribuida a Francisco, de la mujer dejada en estado por el rey en el bosque, y que luego envió a su hijo a la corte para que fuera alimentado. Una primera versión, bastante precoz, nos la ofrece el sacerdote inglés Odón de Cheriton en una recopilación de sus sermones compuesta en 1219 [Bihl 1929, pp. 584ss]. La misma parábola, desarrollada y con variantes no irrelevantes aparece veinte años más tarde en el Anónimo de Perusa y en la Leyenda de los tres compañeros, para desembocar desde ésta en la Vida segunda de Tomás de Celano [Dalarun 1994, pp. 102ss y 158ss]. Es muy probable que las dos tradiciones sean del todo independientes; pueden depender de una transmisión originaria oral, o más bien -me inclinaría a pensar así-, al tratarse de una parábola que probablemente Francisco expuso en un sermón, de dos diversas reportationes. De la predicación de Francisco propiamente dicha nada orgánico nos ha llegado. No hay duda sin embargo de que él predicó. Como se desprende de un pasaje citadísimo, Tomás de Spalato fue testigo ocular de una predicación suya, tenida en Bolonia «en la plaza ante el palacio público habiendo venido casi toda la ciudad», en la fiesta de la Asunción de 1222 [ed. Lemmens 1926, pp. 9-10]. Los términos que emplea Tomás para describir el discurso de Francisco dan testimonio de su dignidad formal [Artifoni 1995, pp. 161-162], pero señalan también el hecho de que su desarrollo se parecía a la oratoria política más que a la predicación tradicional («nec tamen ipse modum predicantis tenuit, sed quasi concionantis»). Es probable que sólo gradualmente y en una fase avanzada de desarrollo, Francisco y sus hermanos hayan cultivado una verdadera predicación, y que haya sido con estas características particulares [Godet 1977]. Inicialmente ellos han debido limitarse a breves exhortaciones al pueblo, como indica la Vita beati fratris Aegidii, «cómo dirigió alabanzas a nuestro creador, redentor y salvador y para que hicieran una penitencia fructuosa» [ed. Brooke 1970, p. 322]. Sobre los mismos temas insiste Francisco en la Carta a la custodios 6, 8. Francisco predicó ciertamente en lengua vulgar «o tal vez, fuera del área de la Italia central, en aquella lengua oscilante entre latín y vulgar que parece característica de la más antigua predicación romance» [Delcorno 1977, p. 141]. Una predicación, la suya, fuera de los esquemas de escuela habituales, cargada de gesticulación, de pasión, como Tomás de Celano se esfuerza en mostrar con la descripción de una predicación suya ante Honorio III y aquella de la Navidad de Greccio (1 Cel 73 y 86). De ahí, probablemente, nace también la dificultad de registrar su desarrollo global [Delcorno 1977, pp. 140-141]. Significativo, a este respecto, el testimonio de un docto médico recordado por Tomás de Celano: «La predicación de otros la retengo palabra por palabra; se me escapan, en cambio, únicamente las de san Francisco. Y, si logro grabar algunas en la memoria, no me parecen ya las mismas que destilaron sus labios» (2 Cel 107). Tomás precisa todavía que Francisco «predicaba con recursos materiales y rudos a los rudos» [ibid.]. El recurso a laudas, parábolas y ejemplos, habitual en Francisco y en los suyos, se sitúa en ese contexto de comunicación. Así fue con el Cántico del hermano Sol, así probablemente con el Saludo de las virtudes y con aquel pequeño poema acerca de la victoria de las virtudes sobre los vicios que constituye la Admonición 27. La escena del moribundo, rodeado por los parientes ávidos de su herencia, con que concluye la 2CtaF (72-81), se configura en las formas típicas de un ejemplo del que se puede aprovechar en una predicación. Queda por afrontar una última cuestión. La parábola de la mujer a la que el rey dejó encinta no suele ser normalmente catalogada entre los escritos de Francisco, y en rigor no debe serlo (aun cuando su probable origen acaba emparentándola con textos que en cambio son aceptados como «escritos» suyos). Los problemas que dicha parábola plantea remiten a la cuestión de los logia, esto es a las palabras, a los dichos y a las enseñanzas que Francisco habría ido pronunciando en el curso de su vida religiosa, y que los biógrafos nos los conservan variadamente en la forma del discurso directo, como frases, por tanto, que Francisco habría dicho de esa manera. La cuestión fue considerada importante por el primer editor de los escritos de Francisco, el franciscano irlandés Lucas Wadding. En su edición de 1623, a los «opuscula» del santo hizo seguir, en el tomo III, una larga serie de textos agrupados bajo títulos diversos: collationes, apophtegmata, familiaria colloquia, prophetiae, parabolae et exempla, benedictiones, oracula et sententiae communes [Wadding 1623, pp. 284-507]. Se trata las más de las veces de citas puras y simples de las más diversas fuentes biográficas y cronísticas, incluso muy tardías, o de centones construidos sobre la base de estas fuentes [Desbonnets 1981, p. 14]. Es un sector que los editores modernos de los escritos de Francisco han dejado de lado casi totalmente; decimos casi, porque, con una cierta incongruencia, Kajetan Esser, en su edición de los Opuscula, recoge bajo la ambigua voz de «opuscula dictata» también dos textos como la Bendición al hermano Bernardo y el así llamado Testamento de Siena, que no teniendo en su favor una tradición manuscrita autónoma, están presentes únicamente en la Leyenda de Perusa y en las compilaciones que llegaron hasta los mismo materiales; el hecho de que en tales perícopas las parábolas que Francisco habría dicho sean introducidas con un «escribe como te digo», no les da fuerza mayor de autenticidad respecto a los discursos directos precedidos por un «dijo», «así habló», «con frecuencia decía estas palabras» o expresiones semejantes. Después del acertado y persuasivo análisis de Jacques Dalarun [1996, pp. 41-52] no creo que por lo demás se puedan tener dudas acerca del hecho de que la bendición al hermano Bernardo forma parte de un episodio inventado por el hermano León o por alguno de los «compañeros», como contrapeso al relato de la Vida primera de Tomás de Celano, en que es bendecido Elías como «vicario» de la Orden (1 Cel 108] y que, por tanto, es imposible introducir esta bendición entre los «opúsculos dictados» no obstante el «escribe» que le precede. Wadding no dio las mejores pruebas de sentido crítico en su forma de proceder en la recopilación, pero tocó un problema real, que posteriormente ha sido eludido en exceso por parte de la erudición y la historiografía franciscana. Frente a los discursos directos de Francisco recogidos frecuentemente en las biografías no puede uno menos de preguntarse si se trata únicamente de un artificio literario, o si nos encontramos en cambio ante palabras suyas dichas así y fielmente relatadas de viva voz o por escrito, o incluso si estos discursos no corresponden efectivamente a conceptos y enseñanzas de Francisco cuyo biógrafo se ha limitado a revestirlos según su gusto y estilo. Estoy firmemente persuadido de que las biografías ofrecen copiosos ejemplos de estas tres posibilidades. Sólo un paciente análisis crítico, caso por caso, podrá llevar, al menos parcialmente, la cuestión a término. Al final no podremos decir que poseamos algunos escritos nuevos de Francisco, pero sí palabras y discursos suyos que se han formado de forma similar a como en lo esencial también se han formado otros textos que la tradición manuscrita ha incorporado en un cierto momento a sus escritos y que se han conservado en un estadio de elaboración. El texto La verdadera alegría, que comúnmente es aceptado por la crítica como una parábola dictada o dicha por Francisco tal cual y, por lo tanto, añadida al número de sus escritos, presenta las mismas característica de otros logia conservados en las fuentes biográficas con la sola diferencia de que ésta está atestiguada únicamente en una compilación de la primera mitad del siglo XIV (el códice de la Biblioteca Nacional de Florencia C. 9.2878) en una sección que recoge episodios de la vida de Francisco y perícopas de diverso origen [Bughetti 1927]. Qué es lo que le ha impedido el estar inserta en las biografías propiamente dichas o por qué no figura en el conjunto de materiales que constituyen la así llamada Leyenda de Perusa, no es posible saberlo. Una versión profundamente alterada, diría que domesticada, aparece en Actus y en las Florecillas [ed. Sabatier 1902, pp. 24ss; BAC pp. 814-816]. Una condición existencial substancialmente análoga a la que se expone en La verdadera alegría (rechazo de Francisco por parte de los hermanos) aparece en un episodio de la Leyenda de Perusa, presente también en la Vida segunda de Tomás de Celano (LP 83; 2 Cel 145]. Su idea de fondo presenta analogías con los conceptos expresados en la Admonición 5. No es ilegítimo pensar que el texto del manuscrito florentino ofrece la redacción originaria o próxima a la originaria de un dictado de Francisco o una reportatio. El mismo modo de introducir la parábola sugiere una transmisión más o menos de este tipo: cuenta el hermano Leonardo que un día Francisco llamó al hermano León y le dijo: «Hermano León, escribe»; a lo que éste respondió: «Ya estoy listo». El texto continúa: «Escribe, le dijo, cuál es la verdadera alegría [...]». Se sugiere, por tanto, un triple o cuádruple paso (Francisco-León-Leonardo- y eventualmente el escritor), sobre la base, parece, de uno o tal vez más textos escritos, cruzados tal vez con una tradición parcialmente oral. La parábola La verdadera alegría es tan profundamente franciscana en sus conceptos y en su mismo proceso discursivo, que no se puede dudar de su substancial autenticidad. Esto no quita que el problema crítico que ella plantea no es diverso de tantos logia de Francisco transmitidos de formas diversas por biografías, compilaciones y crónicas.

3. CRITERIOS DE AUTENTICIDAD, Respecto a Wadding, que bajo el nombre de Francisco recogió también escritos que no eran suyos, muchos avances se han hecho en este último siglo a partir de las primeras y pioneras investigaciones de Paul Sabatier. Más allá del problema de los diversos procesos redaccionales -sólo en parte definibles con precisión, hay que decirlo-, que llevaron a cada uno de los textos a la forma que ahora tienen, se puede afirmar con buen fundamento que disponemos de algo menos que una treintena de escritos que con seguridad son de Francisco o que, en todo caso, como las dos Reglas, revelan una evidente presencia suya. Quedan todavía algunas atribuciones inciertas, sobre todo respecto de algunas cartas, que en todo caso parecen fuertemente manipuladas (así la Carta a las autoridades de los pueblos, o la Carta a Antonio). Queda la duda de si entre tantas plegarias que llevan el nombre de Francisco y le son atribuidas no figuran algunas que él recitó frecuentemente sin que por ello fuera su autor. Así podría ser respecto de la Oración dicha ante el Crucifijo, que una tradición piadosa ha querido fuese la oración recitada por Francisco ante el crucifijo de San Damián [Cambell 1954, p. 252], y que recurre a fórmulas muy en uso [Desbonnets 1981, p. 43]. Es claro el caso de la antífona tomada de la liturgia del viernes santo, atestiguada ya por Gregorio Magno, que Francisco insertó en su Testamento como oración habitual suya (Test 5) y que, según Tomás de Celano, él había enseñado a sus primeros compañeros a repetir siempre que veían una iglesia, aunque fuera de lejos (1 Cel 45). Y queda todavía completamente abierto el tema de los logia. Por otra parte, no se excluye que compilaciones incluso tardías puedan ofrecer alguna sorpresa ulterior, si son examinadas con cuidado. La autenticidad franciscana de toda una serie de escritos no excluye por otra parte la presencia de pasajes enteros tomados de otros autores y el uso de cadenas de citas bíblicas derivadas de obras ajenas, en definitiva calcos y préstamos de una cierta amplitud. El estrechísimo parentesco entre pasajes enteros de Admonición 1 y el Tractatus de corpore Domini del Pseudo-Bernardo, aun dejando en suspenso la cuestión de la respectiva prioridad, evidencia tan sólo una situación común en la tratadística y en la predicación medieval. Tiene plena razón Vorreux al subrayar con fuerza que estas constataciones, que se pueden extender también a otros escritos de Francisco, no debilitan la atribución a él de tales textos [Vorreux 1968, pp. 26ss]. No sólo y no tanto porque, al tratarse de una praxis corriente, esto hace que el problema de la autenticidad de un texto medieval no pueda ser planteado en los términos en que se hace al afrontar un texto del siglo XX, sino sobre todo porque lo que cuenta es el resultado global y el conjunto, y son éstos los que se toman en consideración y se examinan para valorar propiedades, originalidad, fuerza de la experiencia y de la propuesta religiosas que en ellos se expresan. Cuando advertimos copias o utilizaciones de escritos ajenos, surgen preguntas acerca de las lecturas que Francisco pudo haber hecho, acerca de las colaboraciones de que pudo haberse servido, acerca de los textos hagiográficos y de espiritualidad que circulaban o en un cierto momento comenzaron a circular entre los Menores (el Anónimo de Perusa y la Leyenda de los tres compañeros, por ejemplo, indican explícitamente que en el curso de los Capítulos se leían las Vidas de los Padres: AP 39b; TC 59); pero no pueden poner en discusión la autenticidad de un escrito suyo avalado por otros indicios. Desde este punto de vista, y quedando en un plano general, se puede afirmar que los criterios para definir la autenticidad franciscana de un texto son substancialmente dos. El primero nos viene ofrecido por su presencia concorde (o casi) en las cuatro «colecciones» de escritos de Francisco. Es la condición en que se encuentran las Admoniciones, la Carta a los fieles (en su versión larga), la Carta a toda la Orden y el Saludo de las virtudes. Las Alabanzas para todas las horas, la Regla bulada, el Testamento y la Regla para los eremitorios figuran en tres colecciones (As. 338, Avignon, Porciúncula), así como la Carta a los clérigos, que falta en la colección llamada de la Porciúncula, pero está presente en la del norte [Desbonnets 1981, p. 12]. Ya estos datos muestran que este criterio, válido en sí mismo, resulta del todo insuficiente si se le da un valor exclusivo, ya que todas las colecciones, lo hemos señalado, son ampliamente incompletas. La Bendición al hermano León y las Alabanzas al Dios altísimo, de las que poseemos el autógrafo de Francisco, figuran sólo, separadas la una de la otra, en dos colecciones (Porciúncula y Avignon). Otro tanto sucede con el Cántico de las criaturas, presente en As. 338 y en la colección de Avignon. La Carta al Ministro, que por el dictado y el contenido puede considerarse como uno de los textos más expresivos del sentir y del modo de ser cristiano de Francisco, se conserva sólo en el grupo de la Porciúncula, así como la Primera Regla [ibid.]. Y no faltan textos, como ya lo hemos recordado al comienzo, que no aparecen en ninguna de las cuatro colecciones, y respecto de los cuales no hay razón para dudar de que su autor sea Francisco como figura en los únicos testimonios que los conservan. Es evidente, por consiguiente, que un segundo criterio de autenticidad debe ser extraído del análisis del texto mismo, de su correspondencia o no con el estilo religioso y humano y con los temas peculiares de la propuesta cristiana de Francisco. Los escritos de Francisco presentan características formales profundamente diversas: cartas privadas y manifiestos de propaganda que eran transcritos y difundidos en varias copias, bendiciones, alabanzas, plegarias, etc. Son expresiones de su vida de piedad, corresponden a su papel en el seno de la fraternidad y luego de la Orden, atestiguan relaciones de intimidad y de amistad con hermanos particulares, revelan momentos decisivos de su itinerario religioso. Por comodidad de orden normalmente son divididos en varios grupos, normalmente a la luz de sus características y del género que representan, aun cuando la inspiración que les anima y el estilo interior que les distingue hacen de ellos un conjunto fuertemente unitario. Heinrich Boehmer, que en 1904 publicó una fundamental edición de los escritos de Francisco, los dividió en tres grupos, tratando de cruzar las características formales de cada uno de los textos con componentes internos más substanciales; distinguió por ello los escritos en que Francisco habla sobre todo como cabeza de la fraternidad, aquellos en que habla individualmente y como padre espiritual de uno u otro de sus discípulos, y aquellos, en fin, en que da libre curso a su inspiración personal [Boehmer 1904, p. XLV]. En realidad, sobre la base de esta clasificación, la Carta al ministro, por poner un ejemplo, que no sería el único, resulta casi incolocable; de hecho no hay duda de que en ella Francisco habla tanto como cabeza de la fraternidad cuanto como padre espiritual y amigo del destinatario, dando vida a un texto en el que también aparece fortísima su inspiración personal, es decir, la efusión plena de su sentir religioso. Dejando de lado las otras propuestas que hemos ido adelantando [Vorreux 1986, pp. 25-26], creo que la clasificación más funcional resulta aquella puramente externa y formal aplicada por Desbonnets en la edición de los escritos de Francisco, preparada por él junto con Matura, Godet y Vorreux para las «Sources chrétiennes»: reglas y exhortaciones, cartas, oraciones y escritos de carácter poético [Desbonnets 1981, p. 23]. Se podría tal vez perfeccionar las diversas definiciones, especificando mejor y más, y, por consiguiente, añadiendo, por ejemplo, a las reglas y exhortaciones las parábolas, que en rigor eso es el dictado de La verdadera alegría. Pero el carácter eminentemente práctico de tales operaciones hace superfluo el sutilizar demasiado. No es fácil datar con precisión los escritos de Francisco. En línea general se puede decir que la mayor parte de ellos se agolpa en los cinco o seis últimos años de su vida, cuando el número muy crecido de hermanos, dispersos ya en numerosos países, el ansia por los cambios de dirección y las divergencias que actuaban en el interior de la Orden, la voluntad por su parte de afirmar las características y las orientaciones de su inspiración originaria, indujeron casi de necesidad a Francisco a la producción de un número creciente de escritos. Sólo son seguras o casi seguras algunas dataciones (en la parte que sigue me atengo, con marginales modificaciones, a los resultados de la investigación histórico-filológica óptimamente recogidos por Desbonnets 1981, pp. 23-47; pero véase también Esser 1978, pp. 46ss). El Testamento se remonta sin duda a las últimas semanas, si no a los últimos días, de la vida de Francisco; lo mismo se puede decir de la Última voluntad escrita para santa Clara, mientras poco anterior ha de ser la Carta a toda la Orden. La parte primera del Cántico de las criaturas fue compuesta en San Damián en abril-mayo de 1225. La estrofa de la paz fue añadida poco después, la de «nuestra hermana la muerte corporal» al aproximarse la muerte. Las Alabanzas al Dios altísimo y la Bendición al hermano León, escritas en el Alverna, son de finales de septiembre-primeros de octubre de 1224. La Regla bulada, aprobada por la Solet annuere de Honorio III del 29 de noviembre de 1223, encuentra aquí su término ante quem. El texto de la Regla primera que ha llegado hasta nosotros, fue definitivamente puesto a punto en 1221, mientras su gradual elaboración, que ocupa todo el decenio precedente, puede datarse con cierta precisión sólo en algunas partes de la misma. La Carta a los clérigos casi con certeza está asociada a la bula Sane cum olim de Honorio III (22 de noviembre de 1219), que promovía el culto eucarístico, y tendría que remontarse por tanto más o menos a ese tiempo. La Forma de vida dada a santa Clara puede ser situada con un cierto fundamento, en los primeros años de la experiencia religiosa de Clara y de sus hermanas, pero no me atrevería a afirmarlo con absoluta certeza ni a precisarlo mejor. Quedan otras dataciones mucho más fluctuantes e inciertas. La Carta al ministro es ciertamente anterior a la aprobación definitiva de la Regla y, por ello, anterior cuando menos al Capítulo de Pentecostés de 1223 (en la carta Francisco anuncia una nueva formulación unitaria de las prescripciones que se refieren a los pecados mortales contenidos en la Regla, (que ha de realizarse, «con el consejo de los hermanos» «en el capítulo de Pentecostés»), pero puede también ser varios años anterior. La Carta a los custodios manifiesta preocupaciones análogas a las de la Carta a los clérigos, pero esto no basta, diría yo, para colocarlas por los mismos meses, teniendo en cuenta que los destinatarios son distintos. La Regla para los eremitorios es ciertamente posterior a 1217, ya que son mencionados los «ministros», instituidos precisamente ese año, pero no me parece posible establecer con certeza un término ante quem. Queda del todo indeterminado el tiempo de composición de las oraciones y del bellísimo y denso Saludo de las virtudes. Las Admoniciones, que, como ya hemos dicho, recogen con toda probabilidad enseñanzas y discursos pronunciados por Francisco en el curso de los Capítulos o en otras circunstancias, no permiten ninguna datación precisa, ni siquiera por lo que se refiere a su texto definitivo. En situación parecida se encuentra la Carta (o Conmonitorio) a los fieles, tenga o no que ver, como creo, con dos redacciones sucesivas. Alguna ayuda podría prestarnos su análisis interno: el hecho de que la propuesta se refiera a «varones y mujeres», que con toda evidencia comparten una opción religiosa que es la del mismo Francisco [véase la penetrante valoración que ofrece Flood 1989, en particular pp. 132ss y 191-192], induciría a pensar en una situación todavía muy fluida e indistinta de la fraternidad, una situación de la que quedan unos pocos vestigios en otras fuentes; podría ser, por tanto, al menos en su núcleo originario, de los primeros años de la misma [Dalarun 1994, pp. 40-41; Miccoli 1994, p. 187]. Poco o nada se puede decir de los demás textos que se le atribuyen con certeza.

4. LOS ESCRITOS COMO EXPRESIÓN Increíblemente, durante largo tiempo los escritos de Francisco fueron totalmente olvidados en la historiografía. En las diversas familias minoríticas fueron conservados y leídos cuando más como textos meramente ascéticos, de edificación y de piedad, preciosos porque eran reliquias de su padre fundador, que había sido también un gran santo, pero nada más. La larga y elegante carta latina con que Gabriel de Treio, cardenal sacerdote del título de San Pancracio, respondió a Lucas Wadding, que le había dedicado la edición de los «opuscula», está henchida de citaciones de los padres y de los grandes autores medievales, desde Gregorio Magno hasta Bernardo de Clairvaux, para ilustrar y elogiar las virtudes y los méritos de Francisco -y para disculpar su ignorancia [en Wadding 1623, pp. XIII-XLIII]-; pero con tanta pompa de erudición eclesiástica el docto cardenal no encontró forma de citar, aunque fuera tan sólo una vez, alguna frase de Francisco que le hubiera parecido significativa o digna de atención. El bolandista Suyskens, en el tomo II de octubre de los Acta Sanctorum, que ocupa casi cincuenta densas páginas de «hechos» de san Francisco, dedicó la parte V de sus Analecta a los «opuscula», con algunas sensatas y precisas observaciones acerca de la obra de Wadding (Acta Sanctorum Octobris). Pero tampoco para él los escritos de Francisco ofrecen nada nuevo en relación con sus biografías; su estilo, observa, «[...] exhala aquellas virtudes en las que Francisco más brilló, de forma que quien por las Vidas conociere sus gestas, podrá reconocerle fácilmente en estos opúsculos». La frase que sigue parecería atestiguar una costumbre de lectura atenta y advertida: «Cuando yo los leo y vuelvo a leerlos, tengo la impresión de que en ellos escucho al Francisco pobre, humilde, seráfico, varón apostólico, manso y misericordioso que habla en ellos». Pero sus indicaciones histórico-críticas son pocas y flojas. Por su parte el juicio Karl Müller, que también escribió páginas agudas sobre los orígenes de la Orden, expresa una tendencia todavía dominante entre los estudiosos a finales del siglo XIX: «Las 17 cartas que llevan el nombre su nombre (el de Francisco) serían en parte auténticas. Pero no ofrecen apenas nada para un conocimiento más próximo y pueden, por ello, ser dejadas de lado casi del todo» [Müller 1885, p. 3 nota 1; cf. Grau 1971, p. 37]. Desde este punto de vista la publicación, a finales de 1893, de la Vie de Saint Francois de Paul Sabatier representó una verdadera revolución. El que por tanto tiempo no se haya tenido consideración con los escritos de Francisco si no es en términos devocionales o de reflexión edificante, constituye un capítulo de historia religiosa «en negativo» que todavía no ha sido escrito, y que tal vez no lo será jamás. Plantea preguntas y sugiere problemas a los que no es fácil responder. ¿Cómo y por qué ha podido suceder que durante siglos no se haya advertido, no diré la importancia histórica de aquellos escritos, sino su espesor religioso y humano, su fuerza expresiva, el poder fascinante de los conceptos y de los sentimientos que actúan en ellos? ¿Cómo ha podido suceder que hayan sido reducidos a una invitación, aunque sea apasionada, tal vez irrepetible, al ejercicio de la ascesis y de las virtudes? No creo sea suficiente hablar de sordera, y menos aún de distracción. Ni creo se haya de insistir demasiado en su fama de simplex, idiota y sine litteris, como él mismo gustó de definirse y sus biógrafos tantas veces repitieron fielmente. Las raíces profundas de ese reduccionismo han de buscarse en aquel proceso de aislamiento y, de alguna manera, de deshumanización de la figura de Francisco, que tiene en la Legenda maior de Buenaventura de Bagnoregio su primera y articulada manifestación. La Legenda maior fue el texto que durante siglos, dentro y fuera de la Orden, ha ofrecido el retrato y la clave de lectura decisiva de su personalidad y de su obra; Francisco fue ciertamente un santo grandísimo, un modelo ascético inalcanzable, pero más bien digno de admiración que susceptible de imitación, por ser sujeto de actos y opciones que sólo él podía realizar [Dalarun 1996, cap. VI]. Estaban en juego una larga tradición de espiritualidad, todo un modo de concebir y realizar la encarnación de la experiencia cristiana en la historia. Deshistorizar a Francisco, arrancar de su propuesta religiosa la concretez de un modo de ser que cuotidianamente trastocaba criterios de juicio y comportamientos habituales, para reducirla a la inocua prosopopeya de evanescentes modos de sentir o de experiencias místicas irrepetibles, constituía, más o menos conscientemente, una operación de necesaria defensa. El afirmarse de tal interpretación comportó inevitablemente una lectura de los escritos que se acomodaba a ella. Ya de tiempo atrás habían sido creadores de inquietud; no es casual que en 1230, a instancias de una delegación de los hermanos, Gregorio IX, con la Quo elongati, hubiese decidido privar de todo valor vinculante al Testamento [ed. Grundmann 1961a, p. 21]. Fue un largo y trabajoso proceso que incluye nudos esenciales de la historia cristiana. Recorrerlo ahora no nos es posible. Pero no podíamos menos de insinuarlo. Paul Sabatier antepuso a la reconstrucción de la vida de Francisco un amplio estudio de sus fuentes. Y asignó el primer puesto a sus escritos. Sus afirmaciones al respecto parecen hoy absolutamente obvias. Entonces constituyeron una novedad inaudita:

Decenas de estudios posteriores lo han confirmado ampliamente. Es superfluo insistir en ello. Pero el discurso dista mucho de estar ya cerrado. El espesor mismo de estos textos permite y exige mayores profundizaciones. Se trata, como ya se ha señalado, de escritos de naturaleza y, por tanto, de alcance y finalidades muy diversos. En su conjunto no son el fruto de un diseño global y coherente. Nacen ocasionalmente, son expresiones de exigencias y responden a preguntas que acentúan ulteriormente su diversidad y hacen difícil su comparación. Son, pues, diversos los criterios con que se afrontan. Todos ofrecen fragmentos que son más o menos significativos del modo de pensar y de obrar de Francisco. Pero cada uno de los textos reacciona a situaciones externas, responde a impulsos internos e implica fines que les confieren una dimensión propia. Sólo un trabajo paciente de penetración y profundización es capaz de descubrir el hilo profundo que los une, a condición, sin embargo, de que previamente se hayan identificado las características propias de cada uno de ellos; aceptando, por supuesto, las digresiones, las incongruencias, los sobresaltos imprevistos, inevitables en una documentación tan diversificada. Por tanto, documentación diversificada, como diversos son una carta privada y un manifiesto colectivo, una oración y una regla. Pero se ha de añadir: es una documentación no poco casual. En el sentido de que no se dice que la que nos ha llegado sea la más importante y significativa, por muy importantes y significativos que sean también los menores billetes que Francisco ha escrito (pienso naturalmente en la carta autógrafa al hermano León, sobre todo después de las extraordinarias recuperaciones de lectura efectuadas por Attilio Bartoli Langeli [1994a, pp. 135-48]). Como ya he dicho, hay que ser muy optimistas para pensar que una secreta providencia haya seleccionado para nosotros los textos del pasado. Es difícil pensar que las cartas escritas por Francisco al cardenal Hugolino, «familiaris religiones urgente causa» (1 Cel 100), fueran merecedoras de haberse perdido. Sin embargo, lo que tenemos representa un conjunto que yo no dudaría en definirlo como conspicuo; de nosotros depende el que sepamos hacerlo fructificar. Acabo de señalarlo: es siempre importante y significativo lo que queda de los escritos de Francisco para iluminar aspectos de su propuesta cristiana, de su sentir religioso, de su modo de pensar y reaccionar frente a eventualidades de la vida. Pero importante y significativo en grado diverso. No se trata, quede claro, de establecer una graduación. Se trata, más bien, de darse cuenta de que cada uno de los escritos puede dar sólo algunas respuestas, más o menos limitadas, a nuestras preguntas; y que unos permiten repuestas más ricas que otros, es decir, más complejas y generales. Como la Regla primera es esencial para reconstruir el dinamismo interior y la articulación institucional y social de la fraternidad en su primer decenio y la Carta a los fieles perfila el nexo entre el modelo cristiano de Francisco y la historia de la sociedad de los hombres, así el Testamento expresa, en su primera parte, la autoconciencia y la percepción subjetiva que Francisco tenía de su recorrido religioso y de sus etapas fundantes: de las características, en suma, importantes de la «vita evangelii», tal como él quería que la recordasen y continuasen sus hermanos. La selección de los hechos y de las figuras corresponde a tal propósito paradigmático [Merlo 1993, pp. 105-106], destaca y subraya los momentos y los aspectos esenciales de su experiencia, aunque sea tal como, en una especie de flash-back, sus ojos la veían cuando ella se cerraba; era un cerrarse que, para Francisco, era un abrirse -¿cómo lo vamos olvidar?- al encuentro definitivo con su Señor. No es éste, ciertamente, el lugar para proceder a un análisis puntual ni del Testamento ni, obviamente, de los otros escritos de Francisco, tomados en su singularidad. Lo que sin embargo pretendo destacar es una característica que, visiblemente perceptible en el Testamento, en realidad conjunta a todos: en el sentido de que las situaciones, las actitudes, los modos de ser, los hechos que hemos ido evocando, como las ocasiones que los determinaron, tienen su precisa consistencia real, pero al mismo tiempo remiten siempre a algo más íntimo y profundo, como a un estrato subterráneo que los unifica; porque el elemento fuerte, constante, que subyace a tales situaciones, a tales actitudes, a aquellos fragmentos de vida, el elemento que hace que sean así, está en el hecho de ofrecer, en su intimidad y en la cotidianidad de las más variadas condiciones, un rasgo del intento, tenazmente perseguido por Francisco junto con sus hermanos, de volver a proponer en toda su plenitud y radicalidad la experiencia de Cristo en la historia, tal como él había ido percibiéndola gradualmente. La primera parte del Testamento evoca justamente una serie de situaciones, si queremos de vicisitudes y de opciones de campo: desde el encuentro con los leprosos, que sugiere y representa el vuelco radical de los criterios de juicio y de comportamiento sobre los que debe fundarse la sequela, el seguimiento de Cristo, hasta el saludo de paz, que, desde un punto de vista distinto, propone el mismo tema (Test 1-23; cf. Miccoli 1991, pp. 60-61). Pero sobre todo muestra, mediante aquellas situaciones, el recorrido que llevó a Francisco a dar con los connotados y las condiciones que podían repetir, en aquel tiempo en concreto y en aquellos lugares, el modo de ser propio de Cristo. El espesor de los escritos de Francisco, un espesor que a veces parece resistir a todo esfuerzo de agotar sus potencialidades, deriva precisamente de su enraizamiento profundo en la experiencia de vida y de fe; es un documento apasionado y testimonio de un descubrimiento definitivo, pero que nunca había cesado de buscar modalidades siempre más adecuadas para expresarse. El logion que Tomás de Celano atribuye a los últimos años de su vida -«Comencemos, hermanos, porque hasta el presente apenas o poco hemos avanzado en nada»[6] (1 Cel 103; cf. Miccoli 1991, pp. 221-222]- traduce perfectamente la intrínseca necesidad de esta siempre insatisfecha búsqueda. Las páginas que siguen, inevitablemente sumarias, tratan de condensar, sirviéndonos de los escritos, los criterios y temas de fondo que los han inspirado y guiado. En la enseñanza y en la experiencia religiosa de Francisco la referencia a la encarnación es absolutamente central; porque manifiesta los términos y las modalidades con que el modo de ser cristiano se actúa en la historia y, juntamente, muestra cómo debe mirar, más allá de la historia, a Dios Padre, creador y señor del universo. Son dos aspectos estrechamente unidos, diría que entremezclados y compenetrados el uno con el otro. En el sentido de que la alabanza de Dios, la plegaria de alabanza y de sumisión plena al Señor de todas las cosas, la contemplación de su grandeza, están sólidamente presentes en los modos concretos de estar en la historia, entre los hombres, que propone el ejemplo de Cristo, ya desde la encarnación. Acto supremo de amor del Padre a los hombres, Cristo solamente lleva al Padre indicando con su nacimiento, con sus opciones y su vida el camino para llegarse a Él. Por ello, en la experiencia de Francisco, no hay alternativa real entre vida activa y vida contemplativa, entre el vivir entre los demás la propia opción de pobreza y sumisión y el retirarse a la soledad, a la oración y a la contemplación. Se trató para él de dos momentos diversos a que recurrió en su vida con una alternancia acentuada probablemente en sus últimos años, pero en alternancia, una alternancia que los biógrafos, a la luz de las dificultades de la Orden y de los dilemas entre eremitorio y ciudad que caracterizaron sus enfrentamientos, presentaron como dos perspectivas rígidamente diversas y contrapuestas [Merlo 1991a, pp. 114ss]. La encarnación engloba en sí misma, plenamente, el sentido y el proceso total de la vida de Cristo. La opción de pobreza y sumisión, que hizo suya desde el comienzo, en un radical cambio de la propia condición («siendo Él soberanamente rico, quiso, junto con la bienaventurada Virgen, su Madre, escoger en el mundo la pobreza»: 2CtaF 5), encuentra su manifestación definitiva en su pasión y muerte, en la cruz, con el abandono pleno de su voluntad en las manos del Padre (2CtaF 6-11); dando así un vuelco al acto consumado por el primer hombre, que, frente a Dios, habría pretendido afirmar la propia voluntad y el propio poder (Adm 2,13). La «cruz» -el sacrificio de la cruz- es signo y símbolo de esa completa sumisión, y, al mismo tiempo, término final de la «lógica» que había guiado la encarnación. La encarnación es, en suma, la premisa, no sólo temporal sino también lógica, de la cruz. La cruz desvela el sentido profundo de la encarnación. El ejemplo que Cristo ha dejado está ahí: «para que sigamos sus huellas» (2CtaF 14). Aquella constante circularidad trinitaria que acertadamente se ha advertido en los escritos de Francisco (del Padre al Hijo y del Hijo, reconocido en su divinidad gracias al Espíritu, nuevamente al Padre) [Matura 1981, p. 62], tiene su gozne en Cristo, en su encarnación y en su historia, porque es medio necesario y, al mismo tiempo, modelo de redención y de salvación. La misma plegaria de exaltación y de alabanza al Padre pasa por Cristo, encuentra en Cristo a su único mediador posible (1 R 23,5). Por eso me parece abstracto, e incluso equivocado, el que, recurriendo a las veces que los apelativos divinos aparecen en los escritos de Francisco, se insista en una preeminencia del Padre respecto del Hijo y, por lo que respecta a este último, en una prevalente consideración, por parte de Francisco, de su divinidad sobre su humanidad [Matura 1981, p. 60 y 1982, pp. 102ss; Frugoni 1993, pp. 113ss]; como si el «Cristo triunfante» y no el «Cristo paciente» fuese referencia privilegiada de su reflexión y de su oración [ibid. p. 115-116]. Más allá de la mayor o menor frecuencia -pero Jacques Dalarun ha hecho ver que estos cálculos son más complejos y menos decisivos de lo que puede parecer a primera vista [Dalarun 1994, p. 94 nota 156]-, creo que es absolutamente incontestable que la experiencia religiosa y la propuesta cristiana de Francisco giran en torno al tema del «seguir a Cristo». Lo demás, todo lo demás, comportamientos, sufrimientos, alegrías, opciones, repulsas, plegaria, canto, acciones de gracias, son su consecuencia y quieren ser su explicitación. Y la sequela (seguimiento), esa sequela, puede realizarse solamente porque el Padre ha enviado a los hombres a su Hijo, Dios se ha hecho hombre; con un acto de amor («la caridad que es Dios», como Francisco repite varias veces: 1CtaF 2,19; 2CtaF 87; 1 R 17,5; 22,26), que ha sido a un tiempo de renuncia, pobreza, humildad, y aceptación -por obediencia a la voluntad del Padre- del sufrimiento supremo de la cruz. El mismo misterio de la eucaristía, del cuerpo y de la sangre de Cristo, que sólo el sacerdote (que vive «según la forma de la Iglesia romana») recibe y administra a los demás (Test 10), repite cuotidianamente aquel acto de humildad y de renuncia y, por tanto, el sentido profundo de la encarnación:

Con la eucaristía Cristo vuelve a proponer a diario a todos los hombres el ejemplo que con su encarnación y su vida ya había ofrecido a los apóstoles y a los hombres de su tiempo. Hoy como antaño los ojos del espíritu han de saber reconocer, más allá de las apariencias, su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino, su divinidad en su humanidad (Adm 1,20-21). Por tanto, decir que «en los escritos de Francisco, contrariamente a una opinión difundida y arraigada, Jesús es visto menos en su humanidad que en su ser divino» [Matura 1981, p. 60] resulta significativo e iluminador y no mera anotación contable tan sólo si se tiene muy presente que justamente por su condición divina -«el Señor de todo, Dios e Hijo de Dios» (CtaO 27), «el Hijo amado» (1 R 23,5), «el Altísimo» (CtaCle 3)- adquiere toda su importancia y se convierte en modelo para los hombres su opción de pobreza, humildad, sufrimiento en la cruz. La encarnación y la eucaristía, ambas, remiten a la misma opción y a la misma actitud de fondo. La divinidad de Cristo enfatiza hasta el extremo el valor ejemplar que proponen las modalidades de su humanidad y de su presencia eucarística:

De aquí parte, de la repetida representación de este radical e increíble despojamiento de la propia condición divina realizado por Cristo con su vida, el descubrimiento y la propuesta cristiana de Francisco; porque el modo de ser cristiano en la historia, si quiere «seguir los pasos de Cristo», no puede menos de repetir la lógica profunda, alternativa y opuesta a la que la desobediencia de Adán ha introducido en la historia. El misterio de la total gratuidad del don de sí, por parte de Dios en el Hijo, que se hizo pobre, humilde y sufriente, manifiesta su alcance redentor, abriendo en la historia una nueva perspectiva, al contraponerse a la lógica de la posesión y del poder, de la afirmación de sí, que había conducido a la caída primera. La opción de Francisco y de los suyos encuentra en el versículo petrino -«sequi vestigia Christi», «seguir las huellas de Cristo» (1Pe 2,21)- su síntesis y su emblema. No es casual que éste aparezca en algunos pasajes fundamentales de los escritos, con una serie de variaciones que atestiguan sus múltiples reincidencias operativas; retoma la invitación de Cristo a los hombres (2CtaF 13), expresa la opción de fondo de los Menores (1 R 1,1), evoca específicas actitudes de Cristo a las que los hermanos deben conformarse en sus relaciones con los otros (1 R 22,2), propone a León el único criterio sobre el que medir las propias acciones (CtaL 3), ofrece la razón y al mismo tiempo constituye el modo de elevar a Dios un himno de alabaza y de agradecimiento (OfP 7,8; 15,3). «Sequi vestigia Christi» equivale a vivir «según la forma del santo Evangelio» (Test 14). Los criterios de juicio, los comportamientos, las prohibiciones, las parábolas propuestas por Francisco en sus escritos representan los múltiples aspectos de tal opción fundamental y ofrecen al mismo tiempo su traducción concreta, históricamente adecuada a las situaciones y a las eventualidades que se han ido encontrando. Porque, como la encarnación tiene lugar en la historia, en términos y con modalidades que caracterizan su entero recorrido, así el «seguir a Cristo» no tiene lugar fuera del tiempo sino en el interior de situaciones precisas, capaces de materializar a los ojos de los hombres y de reproducir en toda su concretez la lógica que la había guiado. Por ello la opción de Francisco es también una opción de campo social, de vivir pobre entre los pobres, anulando la separación de status y de rango que tradicionalmente distinguía a los «pobres voluntarios» de los demás pobres. Pero ser pobres en el siglo XIII no significaba sólo carecer de bienes materiales. Pauper (pobre), en el lenguaje del tiempo, no se opone tan sólo a dives (rico) sino también a potens (poderoso) [Mollat 1974, pp. 13ss; y 1978, pp. 11ss]. Por eso Francisco y los suyos trabajan con las propias manos, recurriendo a la mendicidad cuando el trabajo no les daba lo suficiente para vivir, están sometidos a todos, sin garantías o protecciones de ningún género, sin cultura y sin otros instrumentos de poder, privados de morada fija [Miccoli 1991, pp. 58-72]. El género de vida que llevaban «como los otros pobres» constituye de hecho la premisa necesaria para poder dar plena autenticidad al propio testimonio cristiano. En la opción de Francisco no se dan «modos de sentir» que no sean traducidos y expresados en la plena concretez de un «modo de ser». De las Admoniciones a la Verdadera alegría, de la Primera Regla a la Carta a los fieles, al Testamento, la insistencia es constante, la ejemplificación en este sentido es unívoca, articulada en una serie de comportamientos y de situaciones diversas que repiten este único tema de fondo. La misma oración de Francisco, toda ella concentrada en un coloquio con Dios, en su alabanza y exaltación, toda tejida de palabras bíblicas, y, por ello llegando a sus mismas palabras, no es extrapolable de tal contexto, no es inteligible fuera de él. La sequela Christi implica de hecho asumir sobre uno mismo lo que había sido la condición de Cristo, hijo y «palabra» («verbum») del Padre, llegando a ser así con Él hijos del Padre y, por ello, en condiciones e incluso capaces de proponer también ellos al Padre las mismas palabras [Menestò 1994a, pp. 172ss]. En definitiva, sólo en el interior de la sequela y en las condiciones en que ésta se realiza, nace y se hace posible la oración de Francisco, pues sólo a través del Hijo se hace posible el encuentro con el Padre y el reconocimiento por su parte de estos otros hijos suyos:

Este pasaje ha sido en estos últimos años objeto de múltiples, brillantes análisis [Matura 1990, pp. 38-39; Frugoni 1993, pp. 119-120; Dalarun 1994, pp. 47-48]. Lo que ahora me interesa afirmar es la centralidad que asume la figura de Cristo gracias a la multiplicidad de las relaciones de parentesco con Él, que produce el seguir su ejemplo (la descripción de las obras, de las actitudes y de los comportamientos propios de los «fieles», que aparecen indicados en este pasaje, remite, efectivamente, a la afirmación de que es en la encarnación, en la vida y en la obediencia de Cristo donde ellos encuentran su ejemplo: 2CtaF 13). El discurso «vertical» (relación con el Padre mediante el Hijo y gracias a la iluminación del Espíritu Santo) no está nunca separado -ni aquí ni en ningún otro lugar- de aquella relación «horizontal» que, en la opción de vivir en la pobreza, entre los pauperes, entre los pobres, repite el modelo de Cristo pobre y sumiso. Un tema tradicional de la espiritualidad patrística y medieval [Desbonnets y Vorreux 1968, p. 119 nota 12] adquiere en la perspectiva de Francisco la concretez particularísima que le es dada por su configuración como resultado de algo vivido individualmente y realizado en el seno de la sociedad mediante la identificación con los últimos de sus miembros. Su propuesta, o si preferimos su proyecto, está aquí por entero; porque es esta misma identificación, en la duplicidad de su referencia (Cristo y los pobres, o mejor los pobres por el deseo de conformarse con Cristo), la que impide y bloquea propósitos que van más allá de la misma. La falta de proyectos por parte de Francisco en lo que refiere a la Iglesia y a la sociedad deriva de esta identificación. El único «proyecto» que Francisco y los suyos se proponen es dar, con su vida y en la historia, testimonio de aquel modo de ser que fue el de Cristo. Volver a presentar con toda radicalidad su ejemplo: gratuitamente, sin expectativas de éxitos temporales, de triunfos de la fe o semejantes. Por eso la «verdadera alegría» está en el sufrimiento, en la aceptación serena del rechazo de los hermanos a Francisco, y no en los triunfos de la Orden, en la dilatación de la fe, en la conversión de los infieles. Por esto el amor y la aceptación de los propios perseguidores llega hasta el punto, para poder ser gratuitos, de no querer que «sean mejores cristianos» (CtaM 7); una afirmación incomprensible en la óptica tradicional prevalente, que no por casualidad ha inducido a numerosos copistas y a algunos editores modernos a borrar el «non» [así todavía en la ed. de Boccali 1978, p. 222], o a eliminar del todo la frase [cf. Esser 1976, pp. 229-30; Godet 1981, p. 262 nota 1]. Francisco y los suyos son únicamente los portadores en la historia de aquellas «nuevas señales del cielo y de la tierra, que son grandes y muy excelentes antes Dios y que por muchos religiosos y otros hombres son considerados insignificantes» (1CtaCus 1). Lo que ellos se proponen es sólo dar testimonio, ser ejemplo, dejando a la gracia y a la misericordia de Dios, a quien exclusivamente deben la propia opción, todo otro quehacer (por eso todo el proceso de la conversión de Francisco y de la formación de la fraternidad evocado en el Testamento, está jalonado por varios «el Señor me dio», «el Señor me reveló», etc.). La ortodoxia de Francisco, su plena sumisión a Roma, tienen sus raíces en esta actitud de fondo [Miccoli 1991, pp. 72ss]. El primer modo de vivir «entre los sarracenos y los infieles», que se señala a los hermanos, es estar sometidos a todos, no tener litigios ni contiendas y confesarse cristianos (1 R 16,6). Sólo «cuando les parezca que agrada al Señor», podrán anunciarles su palabra, para que se dejen bautizar (1 R 16,7). El elemento específico, fuerte de la propuesta cristiana de Francisco se encuentra en el empeño prioritario de ser testimonio, que no juzga, no condena, sino que sólo propone con la propia vida un modo de ser alternativo a aquellos otros dominantes, en la conciencia de que no son los instrumentos usuales del poder, de la cultura, de la fuerza los que pueden dar a los hombres razón del significado de la vida de Cristo. Otra será la evolución de la Orden a la que él y la primitiva fraternidad dieron comienzo y otros los caminos por los que dicha evolución se dio. En sus últimos años de vida él fue dolorosamente consciente de esto. Quedan en los escritos bastantes trazas de lo que decimos. Las ansiedades, los lamentos, las mismas actitudes duras del Testamento son su clara expresión [Merlo 1991b, pp. 36-40]. En este contexto se coloca también el largo retiro del Alverna, en que Francisco escribió las Alabanzas al Dios altísimo y la Bendición al hermano León, y que, según las anotaciones de este último en el billete de los autógrafos y los biógrafos posteriores, culmina en la visión del Serafín y en la aparición de las «llagas» en el cuerpo de Francisco, «como si hubiera estado colgado de la cruz con el Hijo de Dios» (1 Cel 90). Acerca de este episodio, central en la vida de Francisco, hay un libro reciente y extraordinario de Chiara Frugoni, que ha vuelto a estudiar la historia de los estigmas; según ella esta historia sería póstuma: habría sido el hermano Elías quien habría leído «como tales [estigmas], en el cuerpo de Francisco, las heridas que en realidad eran la manifestación de sus enfermedades y de sus sufrimientos» [Frugoni 1993]. No es éste ciertamente el lugar para discutir a fondo estas conclusiones. Para la historia de la articulación y de la progresiva concretización de un culto y de una fe en los textos y en las imágenes, el libro de Chiara Frugoni representa una etapa de absoluta importancia. Pero el episodio del Alverna continúa siendo, según creo, una cuestión abierta. Las preguntas al respecto de Jacques Dalarun tocan un aspecto fundamental [Dalarun 1996, pp. 33-34]. Porque uno no puede menos de preguntarse si las diferencias y divergencias entre los diversos testimonios originarios [Elías, León, Tomás de Celano en la Vida primera y en la Legenda ad usum chori) son fruto calculado de manipulaciones conscientes (cuando no expresiones del malestar por una historia que se sabría que es distinta de la que se viene afirmando) o son resultado más bien de las características y de las reglas internas de los diversos textos, empeñados, de formas diversas, en dar testimonio de un evento inaudito y en afirmar y precisar, con sus mismas variaciones de detalles, su realidad (que por lo demás era lo que a sus ojos importaba), antes y más que en contradecirse y corregirse o en polemizar subrepticiamente entre ellos. El testimonio de León parecería absolutamente explícito; y no cuenta mucho tratar de establecer cuándo fue escrito (operación por lo demás ciertamente no fácil); porque lo que en primer lugar cuenta es el hecho de que con él el hermano León quiere dejar memoria de un extraordinario acontecimiento: