|

DIRECTORIO FRANCISCANOEspiritualidad franciscana |

|

PREPARANOS PARA LA NAVIDAD

EN COMPAÑÍA DE FRANCISCO DE ASÍS

por Raniero Cantalamessa, OFMCap,

Predicador de la Casa Pontificia

(6, 13 y 20 de diciembre de 2013)

|

|

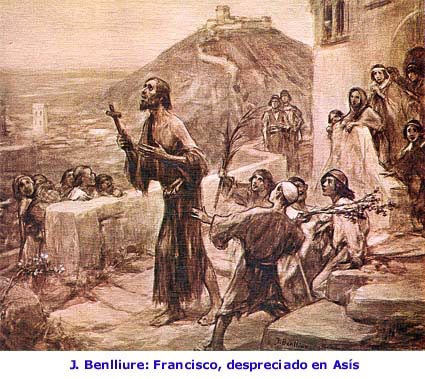

I. Francisco de Asís y la reforma de la Iglesia por la vía de la santidad

I Predicación de Adviento (6-XII-2013) La intención de estas tres meditaciones de Adviento es prepararnos para la Navidad en compañía de Francisco de Asís. En esta primera predicación quisiera esclarecer la naturaleza de su vuelta al Evangelio. El teólogo Yves Congar, en su estudio sobre la "Verdadera y falsa reforma en la Iglesia", ve en Francisco el ejemplo más claro de reforma de la Iglesia por la vía de la santidad.[1] Quisiéramos tratar de entender en qué consistió su reforma por la vía de la santidad y qué comporta su ejemplo en cada época de la Iglesia, incluida la nuestra. 1. LA CONVERSIÓN DE FRANCISCO Para entender algo de la aventura de Francisco es necesario partir de su conversión. En las fuentes existen distintas descripciones de tal acontecimiento con notables diferencias entre ellas. Por fortuna tenemos una fuente absolutamente fiable que nos dispensa de tener que elegir entre las varias versiones. Tenemos el testimonio del mismo Francisco en su Testamento, su ipsissima vox, como se dice de las palabras ciertamente de Cristo que nos trae el Evangelio. Dice Francisco:

Sobre este texto se basan justamente los historiadores, pero con un límite para ellos infranqueable. Los historiadores, aun los mejor intencionados y más respetuosos con las vicisitudes de la historia de Francisco, como ha sido entre los italianos Raoul Manselli, no consiguen captar el porqué último de su cambio radical. Se quedan -y justamente por respeto a su método- en el umbral, hablando de un "secreto de Francisco", destinado a quedar tal para siempre. Lo que se consigue constatar, dicen los historiadores, es la decisión de Francisco de cambiar su estatus social. Perteneciendo como pertenecía a la clase acomodada, que contaba en la ciudad por nobleza o riqueza, él eligió colocarse en el extremo opuesto, compartiendo la vida de los últimos, de los que no contaban nada, los llamados "menores", afligidos por cualquier género de pobreza. Los historiadores insisten justamente en el hecho de que Francisco, al principio, no eligió la pobreza y menos aún el pauperismo; ¡eligió a los pobres! El cambio estuvo motivado más por el mandamiento: «Ama a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22,39), que no por el consejo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres..., y luego ven y sígueme» (Mt 19,21). Era la compasión hacia la gente pobre, más que la búsqueda de la propia perfección, lo que lo movía, la caridad más que la pobreza. Todo esto es verdad, pero no toca todavía el fondo del problema. Es el efecto del cambio, no su causa. La opción verdadera es mucho más radical: no se trató de elegir entre riqueza y pobreza, ni entre ricos y pobres, entre la pertenencia a una clase más que a otra, sino de elegir entre sí mismo y Dios, entre salvar la propia vida o perderla por el Evangelio. Ha habido algunos (por ejemplo, en tiempos cercanos a nosotros, Simone Weil) que han llegado a Cristo partiendo del amor a los pobres, y ha habido otros que han llegado a los pobres partiendo del amor a Cristo. Francisco pertenece a estos segundos. El motivo profundo de su conversión no es de naturaleza social, sino evangélica. Jesús había formulado su ley de una vez por todas con una de las frases más solemnes y ciertamente más auténticas del Evangelio:

Francisco, al besar al leproso, se negó a sí mismo en lo que era más "amargo" y repugnante para su naturaleza. Se hizo violencia a sí mismo. Este detalle no se le escapó a su primer biógrafo que describe así el episodio:

Francisco no fue a los leprosos por su voluntad espontánea, movido por una compasión humana y religiosa. «El Señor mismo -escribe- me condujo entre ellos». Este es el pequeño detalle sobre el que los historiadores no saben -ni podrían - dar un juicio, y es en cambio el origen de todo. Jesús había preparado su corazón de forma que su libertad, en el momento justo, respondiera a la gracia. A esto habían contribuido el sueño de Espoleto y la pregunta sobre si prefería servir al siervo o al señor (2 Cel 6), la enfermedad, el encarcelamiento en Perusa y esa extraña inquietud que ya no le permitía encontrar alegría en las diversiones y le hacía buscar lugares solitarios. Aun sin pensar que se tratara de Jesús en persona bajo la apariencia de un leproso (como se intentó hacer más tarde, pensando en el caso análogo de la vida de san Martín de Tours, cf. 2 Cel 9), en aquel momento el leproso para Francisco representaba a todos los efectos a Jesús. ¿No había dicho él: «A mí me lo hicisteis»? En aquel momento eligió entre sí y Jesús. La conversión de Francisco es de la misma naturaleza que la de Pablo. Para Pablo, en cierto momento, lo que primero había sido una "ganancia" cambió de signo y se convirtió en una "pérdida", "a causa de Cristo" (Flp 3,5ss); para Francisco, lo que había sido amargo se convirtió en dulzura, también aquí "a causa de Cristo". Después de este momento, ambos pueden decir: «Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gál 2,20). Todo esto nos obliga a corregir una cierta imagen de Francisco hecha popular por la literatura posterior y acogida por Dante en la Divina Comedia. La famosa metáfora de las bodas de Francisco con dama Pobreza, que ha dejado huellas profundas en el arte y en la poesía franciscanas, puede ser engañosa. Francisco no se enamora de una virtud, aunque sea la pobreza; se enamora de una persona. Las bodas de Francisco fueron, como las de otros místicos, un desposorio con Cristo. A los compañeros que, viéndolo una tarde extrañamente ausente y luminoso, le preguntaban si pretendía casarse, el joven Francisco respondió: «Me desposaré con una mujer la más noble y bella que jamás hayáis visto». Esta respuesta suele ser mal interpretada. Por el contexto aparece claro que la esposa no es la pobreza, sino el tesoro escondido y la perla preciosa, es decir Cristo. «Esposa -comenta Celano que es quien refiere el episodio- es la verdadera Religión que abrazó, y el tesoro escondido es el reino de los cielos, que tan esforzadamente él buscó» (1 Cel 7). Francisco no se casó con la pobreza y ni siquiera con los pobres; se desposó con Cristo y por su amor se casó, por así decir "en segundas nupcias", con dama Pobreza. Así será siempre en la santidad cristiana. En la base del amor a la pobreza y a los pobres, o hay amor a Cristo, o los pobres serán de un modo u otro instrumentalizados, y la pobreza se convertirá fácilmente en un hecho polémico contra la Iglesia o en una ostentación de mayor perfección respecto a otros en la Iglesia, como sucedió por desgracia también entre algunos seguidores del Pobrecillo. En uno y otro caso, se hace de la pobreza la peor forma de riqueza, la de la propia justicia. 2. FRANCISCO Y LA REFORMA DE LA IGLESIA ¿Cómo sucedió que a partir de un acontecimiento tan íntimo y personal como fue la conversión del joven Francisco, arrancara un movimiento que cambió en su tiempo el rostro de la Iglesia y ha influido tan fuertemente en la historia, hasta nuestros días? Es necesario dar una mirada a la situación de aquel tiempo. En la época de Francisco la reforma de la Iglesia era una exigencia advertida más o menos conscientemente por todos. El cuerpo de la Iglesia vivía tensiones y laceraciones profundas. Por una parte estaba la Iglesia institucional -papa, obispos, alto clero-, desgastada por sus continuos conflictos y por sus alianzas demasiado estrechas con el imperio. Una Iglesia percibida como lejana, empeñada en asuntos demasiado más allá de los intereses de la gente. Estaban además las grandes órdenes religiosas, a menudo florecientes por cultura y espiritualidad después de las varias reformas del siglo XI, entre ellas la Cisterciense, pero fatalmente identificadas con los grandes terratenientes, los feudatarios del tiempo, vecinos y al mismo tiempo remotos, por problemas y niveles de vida, del pueblo llano. En la parte opuesta había una sociedad que comenzaba a emigrar del campo hacia la ciudad en busca de una mayor libertad de las diversas servidumbres. Esta parte de la sociedad identificaba a la Iglesia con las clases dominantes, de las que sentía la necesidad de liberarse. Por eso se alineaba a gusto con aquellos que la contradecían y la combatían: herejes, grupos radicales y pauperistas, mientras simpatizaba con el bajo clero, que con frecuencia no estaba a la altura espiritual de los prelados, pero era más vecino al pueblo. Había, pues, tensiones fuertes que cada uno trataba de explotar en beneficio propio. La jerarquía trataba de responder a estas tensiones mejorando la propia organización y reprimiendo los abusos, tanto en su interior (lucha contra la simonía y el concubinato de los sacerdotes) como en el exterior, en la sociedad. Los grupos hostiles intentaban en cambio hacer estallar las tensiones, radicalizando el contraste con la jerarquía originando movimientos más o menos cismáticos. Todos enarbolaban contra la Iglesia el ideal de la pobreza y sencillez evangélica, haciendo de él un arma polémica, más que un ideal espiritual que vivir en humildad, llegando a poner en discusión incluso el ministerio de la Iglesia, el sacerdocio y el papado. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Francisco como el hombre providencial que capta estas demandas populares de renovación, las libera de toda carga polémica y las reconduce o las actúa en la Iglesia en profunda comunión y sumisión a la misma: Francisco por tanto como una especie de mediador entre los rebeldes heréticos y la Iglesia institucional. En un conocido manual de historia de la Iglesia se presenta así su misión:

Entre estas almas es colocada naturalmente en primer lugar, junto con santo Domingo, Francisco de Asís. El historiador protestante Paul Sabatier, aunque tan benemérito de los estudios franciscanos, ha vuelto casi canónica entre los historiadores, y no sólo entre los laicos y protestantes, la tesis según la cual el cardenal Hugolino (el futuro Gregorio IX) habría intentado ganarse a Francisco para la Curia, domesticando la carga crítica y revolucionaria de su movimiento. En la práctica es el intento de hacer de Francisco un precursor de Lutero, o sea, un reformador por la vía de la crítica, antes que por la vía de la santidad. No sé si esa voluntad de instrumentalización se puede atribuir a alguno de los grandes protectores y amigos de Francisco. Parece difícil atribuirla al cardenal Hugolino y aún más difícil a Inocencio III, del que es conocida la acción reformadora y el apoyo dado a las diversas formas nuevas de vida espiritual que nacieron en su tiempo, incluidos precisamente los hermanos menores, los dominicos, los humillados milaneses. En cualquier caso, una cosa es absolutamente segura: aquella intención jamás rozó la mente de Francisco. Él nunca pensó que había sido llamado a reformar la Iglesia Hay que guardarse de sacar conclusiones equivocadas de las famosas palabras del Crucifico de San Damián. «Francisco, vete, repara mi casa, que, como ves, se viene del todo al suelo» (2 Cel 10). Las mismas fuentes nos aseguran que él entendió estas palabras en el sentido bastante modesto de tener que reparar materialmente la iglesita de San Damián. Fueron los discípulos y biógrafos los que interpretaron estas palabras -y hay que decir que no injustamente- como referidas a la Iglesia institución y no sólo a la Iglesia edificio. Él se quedó siempre en su interpretación literal y de hecho continuó reparando otras iglesitas de los alrededores de Asís que estaban en ruinas. Tampoco el sueño en el que Inocencio III habría visto al Pobrecillo sostener con su hombro la iglesia tambaleante de Letrán (cf. 2 Cel 17) agrega nada nuevo. Suponiendo que el hecho sea histórico (un episodio análogo se narra también de santo Domingo), el sueño fue del papa, no de Francisco. Él nunca se vio como lo vemos nosotros hoy en el fresco de Giotto. Esto significa ser reformador por la vía de la santidad: ¡serlo, sin saberlo! 3. FRANCISCO Y EL RETORNO AL EVANGELIO ¿Si no quiso ser un reformador, entonces qué quiso ser y hacer Francisco? También a este respecto tenemos por fortuna el testimonio directo del Santo en su Testamento:

Alude al momento en que, durante una misa, escuchó el pasaje del Evangelio donde Jesús envía a sus discípulos: «Los envió a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: "No llevéis nada para el viaje: ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, y no tengáis una túnica de recambio"» (Lc 9,2-3; cf. TC 29; 1 Cel 22). Fue una revelación fulgurante de esas que orientan toda una vida. Desde aquel día le fue clara su misión: un vuelta sencilla y radical al evangelio real, el que vivió y predicó Jesús. Restablecer en el mundo la forma y el estilo de vida de Jesús y de los apóstoles descrito en los evangelios. Al escribir la Regla para sus hermanos comenzará así:

Francisco no teorizó este descubrimiento suyo, haciendo de él el programa para la reforma de la iglesia. Él realizó en sí la reforma y con ello indicó tácitamente a la iglesia la vía única para salir de la crisis: acercarse de nuevo al Evangelio, acercarse de nuevo a los hombres y en particular a los humildes y a los pobres. Este retorno al Evangelio se refleja sobre todo en la predicación de Francisco. Es sorprendente, pero todos lo han notado: el Pobrecillo habla casi siempre de "hacer penitencia". «Desde entonces -narra Celano- comenzó a predicar a todos la penitencia con gran fervor de espíritu y gozo de su alma, edificando a los oyentes con palabra sencilla y corazón generoso» (1 Cel 23). Dondequiera que iba, Francisco decía, recomendaba, suplicaba que hicieran penitencia (cf. TC 33-34; AP 18). ¿Qué quería decir Francisco con esta palabra que tanto amaba? A este propósito hemos caído (al menos yo he caído por mucho tiempo) en un error. Hemos reducido el mensaje de Francisco a una simple exhortación moral, a un golpearse el pecho, a afligirse y mortificarse para expiar los pecados, mientras ese mensaje tiene toda la novedad y el amplio aliento del Evangelio de Cristo. Francisco no exhortaba a hacer "penitencias", sino a hacer "penitencia" (¡en singular!), que, como veremos, es muy otra cosa. El Pobrecillo, salvo los pocos casos que conocemos, escribía en latín. ¿Y qué encontramos en el texto latino de su Testamento cuando escribe: «El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia»? Encontramos la expresión "poenitentiam agere". Él amaba, como se sabe, expresarse con las mismas palabras de Jesús. Y aquella palabra -hacer penitencia- es la palabra con la que Jesús comenzó a predicar y que repetía en cada ciudad y pueblo al que iba: «Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: "Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,14-15). La palabra que hoy se traduce por "convertíos" o "arrepentíos", en el texto de la Vulgata usado por el Pobrecillo sonaba "poenitemini", y en Hechos 2,37 aún más literalmente "poenitentiam agite", haced penitencia. Francisco no hizo más que relanzar la gran llamada a la conversión con la que se abren la predicación de Jesús en el Evangelio y la de los apóstoles el día de Pentecostés. Francisco hizo en su tiempo lo que en tiempo del Concilio Vaticano II se entendía con la frase "abatir los bastiones": romper el aislamiento de la iglesia, llevarla de nuevo al contacto con la gente. Uno de los factores del oscurecimiento del Evangelio era la transformación de la autoridad entendida como servicio, en autoridad entendida como poder que había producido infinitos conflictos dentro y fuera de la Iglesia. Francisco, por su parte, resuelve el problema en sentido evangélico. En su orden, novedad absoluta, los superiores se llamarán ministros, es decir, siervos, y todos los demás, frailes, o sea hermanos. Otro muro de separación entre la Iglesia y el pueblo era la ciencia y la cultura, de las que el clero y los monjes tenían en la práctica el monopolio. Francisco lo sabe y por eso toma la drástica posición que sabemos sobre este punto. Él no está contra la ciencia-conocimiento, sino contra la ciencia-poder, aquella que privilegia a quien sabe leer sobre quien no sabe leer, y le permite mandar con altanaría al hermano: «¡Tráeme mi breviario!» (cf. LP 104). Durante el famoso capítulo de las esteras, a algunos de sus hermanos que querían empujarlo a adecuarse a la actitud de las "órdenes" cultas del tiempo, respondió con palabras de fuego que dejaron a los frailes asustados:

Siempre la misma actitud coherente. Quiere para sí y para sus hermanos la pobreza más rígida, pero en la Regla les exhorta a «que no desprecien ni juzguen a los hombres que ven vestidos de telas suaves y de colores, usar manjares y bebidas delicadas, sino más bien que cada uno se juzgue y desprecie a sí mismo» (2 R 2,17). Elige ser un iletrado, pero no condena la ciencia. Una vez seguro de que la ciencia no extinguirá «el espíritu de la santa oración y devoción», será él mismo el que permita a san Antonio que se dedique a la enseñanza de la teología, y san Buenaventura no creerá que traiciona el espíritu del fundador al abrir la orden a los estudios en las grandes universidades. Yves Congar ve en esto una de las condiciones esenciales de la "verdadera reforma" en la Iglesia, a saber, la reforma que se mantiene como tal y no se transforma en cisma: lo que significa la capacidad de no absolutizar la propia intuición, sino permanecer solidario con el todo que es la Iglesia.[3] La convicción de que "el todo es superior a la parte", como dice el papa Francisco en su reciente exhortación apostólica Evangelii gaudium. 4. CÓMO IMITAR A FRANCISCO ¿Qué nos dice hoy a nosotros la experiencia de Francisco? ¿Qué podemos imitar de él, todos y enseguida, tanto aquellos a quienes Dios llama a reformar la iglesia por la vía de la santidad, como aquellos que se sienten llamados a renovarla por la vía de la crítica, como aquellos otros a quienes Él mismo llama a reformarla por la vía del oficio que desempeñan? Lo mismo que dio comienzo a la aventura espiritual de Francisco: su conversión del yo a Dios, la renuncia a sí mismo. Así es como nacen los verdaderos reformadores, los que cambian de verdad algo en la Iglesia. Los que han muerto a sí mismos. Mejor, los que deciden en serio morir a sí mismos, porque se trata de una empresa que dura toda la vida y hasta más allá, si, como decía bromeando santa Teresa de Ávila, nuestro amor propio muere veinte minutos después que nosotros. Decía un santo monje ortodoxo, Silvano del Monte Athos: «Para ser verdaderamente libres, hay que empezar por atarse a sí mismos». Los hombres como estos son libres con la libertad del Espíritu; nada los detiene y nada les asusta. Se vuelven reformadores por la vía de la santidad, y no sólo por la vía del oficio que desempeñan. ¿Mas qué significa la propuesta de Jesús de negarse a sí mismo? ¿Se pude proponer todavía a un mundo que habla sólo de autorrealización, autoafirmación? El negarse no es nunca un fin en sí mismo, ni un ideal en sí. Lo más importante es lo positivo: Si alguno quiere venir en pos de mí; es seguir a Cristo, poseer a Cristo. Decir no a sí mismo es el medio; decir sí a Cristo es el fin. Pablo lo presenta como una especie de ley del espíritu: «Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis» (Rom 8,13). Esto, como se ve, es un morir para vivir; es lo opuesto a la visión filosófica según la cual la vida humana es "un vivir para morir" (Heidegger). Se trata de saber si queremos vivir "para nosotros mismos" o "para el Señor" (cf. 2 Cor 5,15; Rom 14,7-8). Vivir "para uno mismo" significa vivir para la propia comodidad, la propia gloria, el propio progreso; vivir "para el Señor" significa poner siempre en primer lugar, en nuestras intenciones, la gloria de Cristo, los intereses del Reino y de la Iglesia. Cada "no", pequeño o grande, dicho a uno mismo por amor, es un "sí" dicho a Cristo. No se trata de saberlo todo sobre la abnegación cristiana, su belleza y necesidad; se trata de pasar a la acción, de practicarla. Un gran maestro de espíritu de la antigüedad decía: «Es posible quebrar diez veces la propia voluntad en un tiempo brevísimo; y os digo cómo. Uno está paseando y ve algo; su pensamiento le dice: "Mira allí", pero él responde a su pensamiento: "No, no miro", y así quiebra su propia voluntad. Después se encuentra con otros que están hablando mal de alguien, tal vez del superior, y su pensamiento le dice: "Di también tú lo que sabes", y quiebra su voluntad callando».[4] Este Padre antiguo trae ejemplos tomados de la vida monástica. Pero se pueden actualizar y adaptar fácilmente a la vida de cada uno, clérigos y laicos. Encuentras, si no a un leproso como Francisco, a un pobre que sabes que te pedirá algo; tu hombre viejo te empuja a pasar al lado opuesto de la calle, y tú en cambio te violentas y vas a su encuentro, quizás regalándole sólo un saludo y una sonrisa, si no puedes otra cosa. Tienes la oportunidad de una ganancia ilícita: dices que no y te has negado a ti mismo. Has sido contradicho en una idea tuya; irritado, quisieras argumentar enérgicamente, pero callas y esperas: has quebrado tu yo. Crees haber recibido un agravio, un trato o un destino no adecuado a tus méritos: quisieras hacerlo notar a todos, encerrándote en un silencio de tácito reproche. Dices que no, rompes el silencio, sonríes y retomas el diálogo. Te has negado a ti mismo y has salvado la caridad. Y así sucesivamente. Un signo de que se está en el buen camino en la lucha contra el propio yo, es la capacidad o al menos el esfuerzo de alegrarse por el bien hecho por otro o la promoción recibida por otro, como si se tratara de uno mismo:

Es una meta difícil (quien les habla está lejos de haberla alcanzado), pero el caso de Francisco nos ha mostrado lo que puede nacer de un negarse a sí mismo hecho en respuesta a la gracia. El premio es la alegría de poder decir con Pablo y con Francisco: «Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí» (Gál 2,20). Y será el inicio de la alegría y la paz ya en esta tierra. Francisco con su "perfecta alegría" es el ejemplo vivo de la "alegría que viene del Evangelio", el Evangelii Gaudium. De parte de Francisco y de mi parte, ¡Paz y Bien a todos!

II Predicación de Adviento (13-XII-2013) 1. HUMILDAD OBJETIVA Y HUMILDAD SUBJETIVA Francisco de Asís, como hemos visto en la predicación anterior, es la demostración viviente de que la reforma más útil de la Iglesia es la de la vía de la santidad, que consiste siempre en un regreso valiente al Evangelio, y que debe comenzar por uno mismo. En esta segunda meditación quisiera profundizar sobre un aspecto del regreso al Evangelio, una virtud de Francisco a la que el mundo no aspira en absoluto, o muy pocos lo hacen, pero que en cambio es la raíz de la que brotaron en él aquellos otros valores tan apreciados: su humildad. Según Dante Alighieri, toda la gloria de Francisco depende de su "haberse hecho pequeño", es decir de su humildad (Paraíso XI, 111). ¿Pero en qué consistió la proverbial humildad de san Francisco? En todas las lenguas, a través de las cuales ha pasado la Biblia para llegar hasta nosotros, es decir, en hebreo, en griego, en latín, en italiano, en castellano, la palabra "humildad" tiene dos significados fundamentales: uno objetivo que indica bajeza, pequeñez o miseria de hecho, y uno subjetivo que indica el sentimiento y reconocimiento que se tiene de la propia pequeñez. Este último es lo que entendemos por virtud de la humildad. Cuando en el Magníficat María dice: «Ha mirado la humildad (tapeinosis) de su esclava», entiende la humildad en sentido objetivo, ¡no subjetivo! Por esto muy oportunamente en distintas leguas, por ejemplo en alemán, el término es traducido por "pequeñez" (Niedrigkeit). ¿Cómo se puede imaginar, por lo demás, que María exalte su humildad [virtud] y atribuya a ésta la elección de Dios, sin, con eso mismo, destruir la su humildad? Sin embargo, se ha escrito a veces incautamente que María no se atribuye ninguna virtud más que la de la humildad, como si de esa manera se hiciese un gran honor y no un gran mal a tal virtud. La virtud de la humildad tiene un estatuto muy especial: la tiene quien no cree tenerla, no la tiene quien cree tenerla. Solo Jesús puede declararse "humilde de corazón" y serlo verdaderamente; como veremos, ésta es la única e irrepetible característica de la humildad del hombre-Dios. Por tanto, ¿María no tenía la virtud de la humildad? Claro que la tenía y en grado sumo, pero esto lo sabía solo Dios, ella no. Esto precisamente es lo que constituye el mérito inigualable de la verdadera humildad: que su perfume lo percibe solo Dios, no quien lo emana. San Bernardo escribió: «El verdadero humilde es aquel que quiere ser considerado vil, no proclamado humilde».[5] La humildad de Francisco, como veremos en la florecilla de fray Maseo, es precisamente de este tipo: él no se consideraba humilde, sino vil. En efecto, las Florecillas, con su lenguaje encantador, refieren en relación con esto un episodio significativo y, en el fondo, ciertamente histórico:

La pregunta se plantea hoy con mucha más razón que en tiempo de fray Maseo. En aquel tiempo el mundo que iba detrás de Francisco era el limitado mundo de Umbría y de Italia central; ahora es literalmente todo el mundo, con frecuencia también el mundo no creyente o de los creyentes de otras religiones. La respuesta del Pobrecillo a fray Maseo era sincera, pero no era la verdadera. En realidad, todo el mundo admira y queda fascinado por la figura de Francisco porque ve realizados en él los valores a que todos los hombres aspiran: la libertad, la paz consigo mismo y con la creación, la alegría, la fraternidad universal. 2. LA HUMILDAD COMO VERDAD La humildad de Francisco tiene dos fuentes de iluminación, una de naturaleza teológica y otra de naturaleza cristológica. Reflexionemos sobre la primera. En la Biblia encontramos actos de humildad que no parten del hombre, de la consideración de la propia miseria o del propio pecado, sino que tienen como única razón a Dios y su santidad. Tal es la exclamación de Isaías: «Soy un hombre de labios impuros», frente a la manifestación imprevista de la gloria y de la santidad de Dios en el templo (Is 6,5-6); tal es también el grito de Pedro después de la pesca milagrosa: «¡Apártate de mí que soy un hombre pecador!» (Lc 5,8). Estamos ante la humildad esencial, la de la criatura que toma conciencia de sí misma en presencia de Dios. Mientras la persona se mida consigo misma, con los otros o con la sociedad, no tendrá nunca la idea exacta de lo que es; le falta la medida. «¡Qué acento infinito -ha escrito Kierkegaard- cae sobre el yo en el momento en que alcanza tener como medida a Dios».[6] Francisco poseía de forma eminente esta humildad. Una máxima que repetía a menudo era esta: «Cuanto es el hombre delante de Dios, tanto es y no más» (Adm 19,2; cf. LM 6,1). Las Florecillas cuentan que una noche el hermano León quiso espiar de lejos lo que hacía Francisco durante su oración nocturna en el bosque del monte Alverna, y de lejos le oía murmurar largo rato algunas palabras. Al día siguiente el santo lo llamó y, después de reprenderlo amablemente por haber desobedecido su orden, le reveló el contenido de su oración:

Era lo que pedía a Dios san Agustín y que consideraba como la suma de toda la sabiduría: «Noverim me, noverim te. Que me conozca a mí y que te conozca a ti; que me conozca a mí para humillarme y que te conozca a ti para amarte».[7] El episodio del hermano León está ciertamente adornado, como sucede siempre en las Florecillas, pero el contenido corresponde perfectamente a la idea que Francisco tenía de sí y de Dios. Prueba de ello es el inicio del Cántico de las criaturas, con la distancia infinita que pone entre Dios «altísimo, omnipotente, buen Señor», a quien se deben «las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición», y el mísero mortal que no es digno ni siquiera de "nombrar" a Dios, es decir, de pronunciar su nombre:

En esta luz, que he llamado teológica, la humildad se nos aparece esencialmente como verdad. Escribe santa Teresa de Ávila: «Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante -a mi parecer sin considerarlo, sino de presto- esto: que es porque Dios es suma Verdad, y la humildad es andar en verdad».[8] Es una luz que no humilla, sino que, al contrario, da alegría inmensa y exalta. Ser humildes en efecto no significa estar descontentos de sí mismos y ni siquiera reconocer la propia miseria y la propia pequeñez. Es mirar a Dios antes que a sí mismo y medir el abismo que separa lo finito de lo infinito. Cuanto más se da uno cuenta de esto, más se hace humilde. Entonces se comienza incluso a regocijarse uno de la propia nada, ya que gracias a esto se puede ofrecer a Dios un rostro cuya pequeñez y miseria ha fascinado desde la eternidad el corazón de la Trinidad. Una gran discípula del Pobrecillo, que el papa Francisco ha proclamado santa hace poco, Ángela da Foligno, cercana a la muerte exclamó: «¡Oh nada desconocida, oh nada desconocida! En verdad el alma no puede tener mejor visión en este mundo que contemplar la propia nada y habitar en ella como en la celda de una cárcel».[9] Hay un secreto en este consejo, una verdad que se experimenta probando. Se descubre entonces que existe de verdad esa celda y que de verdad se puede entrar en ella siempre que se quiera. Consiste en el sentimiento quieto y tranquilo de ser una nada delante de Dios, ¡pero una nada amada por él! Cuando se está dentro de la celda de esta cárcel luminosa, no se ven ya los defectos del prójimo, o se ven con otra luz. Se entiende que es posible, con la gracia y con el ejercicio, realizar lo que dice el Apóstol y que parece, a primera vista, excesivo, es decir, «considerar a todos superiores a uno mismo» (cf. Flp 2,3), o al menos se comprende cómo eso ha sido posible para los santos. Cerrarse en esa cárcel es completamente distinto de cerrarse en sí mismo; es abrirse a los otros, al ser, a la objetividad de las cosas. Lo contrario de lo que siempre han pensado los enemigos de la humildad cristiana. Es cerrarse al egoísmo, y no en el egoísmo. Es la victoria sobre uno de los males que también la psicología moderna juzga perjudicial para la persona humana: el narcisismo. En esa celda, además, no penetra el enemigo. Un día, san Antonio el Grande tuvo una visión; vio, en un instante, todos los lazos infinitos del enemigo desplegados por tierra y dijo gimiendo: «¿Quién podrá evitar todos estos lazos?», y escuchó una voz que le respondía: «¡Antonio, la humildad!».[10] «Nada -escribe el autor de la Imitación de Cristo- conseguirá hacer exaltarse a aquel que está fijado firmemente en Dios».[11] 2. LA HUMILDAD COMO SERVICIO DE AMOR Hemos hablado de la humildad como la verdad de la criatura ante de Dios. Paradójicamente, sin embargo, lo que más llena de estupor el alma de Francisco no es la grandeza de Dios, sino su humildad. En las Alabanzas del Dios Altísimo, escritas de su puño y letra y que se conservan en Asís, entre las perfecciones de Dios -«Tú eres santo... Tú eres fuerte... Tú eres trino y uno... Tú eres amor, caridad; tú eres sabiduría...»-, en un cierto momento Francisco añade una insólita: «Tú eres humildad». No es un título puesto allí por equivocación. Francisco ha captado una verdad profundísima sobre Dios que debería llenarnos de estupor también a nosotros. Dios es humildad porque es amor. Frente a las criaturas humanas, Dios se encuentra desprovisto de toda capacidad no sólo coactiva, sino también defensiva. Si los seres humanos eligen, como han hecho, rechazar su amor, él no puede intervenir autoritariamente para imponerse a ellos. No puede hacer otra cosa que respetar la libre elección de los hombres. El hombre podrá rechazarlo, eliminarlo: Él no se defenderá, dejará hacer. O mejor, su manera de defenderse y de defender a los hombres contra su propio aniquilamiento, será la de amar una vez más y siempre, eternamente. El amor crea por su naturaleza dependencia y la dependencia humildad. Así es también, misteriosamente, en Dios. El amor nos da por tanto la clave para entender la humildad de Dios: se necesita poca potencia para figurar o exhibirse, en cambio se necesita mucha para ponerse a un lado, para anularse. Dios es esta potencia ilimitada de ocultación de sí y como tal se revela en la encarnación. La manifestación visible de la humildad de Dios se tiene contemplando a Cristo que se pone de rodillas delante de sus discípulos para lavarles los pies -y podemos imaginarnos que eran pies sucios-, y aún más cuando, reducido a la impotencia más radical en la cruz, sigue amando, sin condenar nunca. Francisco captó este nexo estrecho entre la humildad de Dios y la encarnación. He aquí algunas de sus palabras ardientes:

Hemos descubierto así el segundo motivo de la humildad de Francisco: el ejemplo de Cristo. Es el mismo motivo que Pablo indicaba a los Filipenses cuando les recomendaba tener los sentimientos propios de Cristo Jesús que «se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte" (Flp 2,5.8). Antes de Pablo, fue Jesús personalmente quien invitó a los discípulos a imitar su humildad: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). Podríamos preguntarnos: ¿en qué nos dice Jesús que imitemos su humildad? ¿En qué fue humilde Jesús? Hojeando los evangelios no encontramos ni la más mínima admisión de culpa en boca de Jesús, ni cuando conversa con los hombres, ni cuando conversa con el Padre. Esta es, dicho sea como inciso, una de las pruebas más recónditas pero también más convincentes de la divinidad de Cristo y de la absoluta unicidad de su conciencia. En ningún santo, en ningún grande de la historia y en ningún fundador de religión, se encuentra una tal conciencia de inocencia. Todos reconocen, más o menos, haber cometido algún error y tener algo de qué hacerse perdonar, al menos por Dios. Gandhi, por ejemplo, tenía una conciencia muy aguda de haber adoptado en algunas ocasiones posiciones equivocadas; tenía también sus remordimientos. Jesús nunca. Él pudo decir dirigiéndose a sus adversarios: «¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado?» (Jn 8,46). Jesús proclama que es "Maestro y Señor" (cf. Jn 13,13), que es más que Abrahán, que Moisés, que Jonás, que Salomón. ¿Dónde está por tanto la humildad de Jesús para poder decir: «¿Aprended de mí que soy humilde?». Aquí descubrimos una cosa importante. La humildad no consiste principalmente en ser pequeños, porque se puede ser pequeños sin ser humildes; no consiste principalmente en sentirse pequeños, porque uno pude sentirse pequeño y serlo realmente y esto sería objetividad, pero aún no humildad; sin contar que el sentirse pequeño e insignificante puede nacer también de un complejo de inferioridad y llevar a un replegarse sobre sí mismo y a la desesperación más que a la humildad. Por tanto la humildad, de suyo, en el grado más perfecto, no está en el ser pequeños, no está en sentirse pequeños, o proclamarse pequeños. Está en el hacerse pequeño, y no por alguna necesidad o utilidad personal, sino por amor, para "elevar" a los demás. Así fue la humildad de Jesús; él se hizo tan pequeño que se "anonadó" sin más por nosotros. La humildad de Jesús es la humildad que desciende de Dios y tiene su modelo supremo en Dios, no en el hombre. En la posición en que se encuentra, Dios no puede "elevarse"; nada existe por encima de él. Si Dios sale de sí mismo y hace algo fuera de la Trinidad, esto no podrá ser más que un abajarse y hacerse pequeño; no podrá ser, en otras palabras, más que humildad o, como decían algunos Padres griegos, synkatabasis, o sea, condescendencia. San Francisco hace de la "hermana agua" el símbolo de la humildad, definiéndola "útil, humilde, preciosa y casta". El agua en efecto nunca se "eleva", nunca "asciende", sino que "desciende" siempre, hasta que alcanza el punto más bajo. El vapor sube y por eso es el símbolo tradicional del orgullo y de la vanidad; el agua desciende y por eso es símbolo de la humildad. Ahora sabemos qué quiere decir la palabra de Jesús: «Aprended de mí que soy humilde». Es una invitación a hacernos pequeños por amor, a lavar, como él, los pies de los hermanos. Pero en Jesús vemos además la seriedad de esta opción. No se trata en efecto de descender y hacerse pequeño de tanto en tanto, como un rey que, en su generosidad, de vez en cuando se digna descender entre el pueblo y quizás servirlo también en alguna cosa. Jesús se hizo "pequeño", como "se hizo carne", o sea, establemente, hasta el extremo. Eligió pertenecer a la categoría de los pequeños y de los humildes. Este nuevo rostro de la humildad se resume en una palabra: servicio. Cierto día -se lee en el Evangelio- los discípulos habían discutido entre ellos quién era "el más grande". Entonces Jesús "se sentó" -como para dar mayor solemnidad a la lección que iba a impartir-, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9,35). Quien quiera ser el "primero" sea al "último", es decir, que descienda, que se abaje. Pero inmediatamente después explica qué entiende por "último": que sea el "siervo" de todos. La humildad proclamada por Jesús es por tanto servicio. En el Evangelio de Mateo esta lección de Jesús es corroborada con un ejemplo: «Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir» (Mt 20,28). 4. UNA IGLESIA HUMILDE Algunas consideraciones prácticas sobre la virtud de la humildad tomada en todas sus manifestaciones, es decir, tanto en comparación con Dios como en comparación con los hombres. No debemos engañarnos creyendo que hemos alcanzado la humildad sólo porque la palabra de Dios nos ha llevado a descubrir nuestra nada y nos ha mostrado que debe traducirse en servicio fraterno. A qué punto hayamos llegado en materia de humildad, se ve cuando la iniciativa pasa de nosotros a los otros, o sea, cuando ya no somos nosotros los que reconocemos nuestros defectos y equivocaciones, sino que son los otros quienes lo hacen; cuando no sólo somos capaces de decirnos la verdad, sino también de dejar de buen grado que nos la digan los otros. Antes de reconocerse ante fray Maseo como el más vil de los hombres, Francisco había aceptado, de buen grado y por mucho tiempo, que se burlaran de él, que amigos, parientes y todo el pueblo de Asís lo considerara como un ingrato, un exaltado, uno que no había hecho nada de bueno en su vida. En qué punto estemos en la lucha contra el orgullo, se ve, en otras palabras, por el modo como reaccionamos, externa o internamente, cuando nos contradicen, corrigen, critican, o nos dejan de lado. Pretender matar el propio orgullo golpeándolo nosotros solos, sin que nadie intervenga desde fuera, es como usar el propio brazo para castigarse uno mismo: nunca nos hará verdaderamente daño. Es como si un médico quisiera extirparse él solo un tumor. Cuando busco recibir gloria de un hombre por algo que digo o hago, es casi seguro que aquel a quien tengo delante busca recibir gloria de mí por cómo escucha y cómo responde. Y así sucede que cada uno busca su propia gloria y nadie la obtiene, y si acaso la obtiene no es más que "vanagloria", o sea, gloria vacía, destinada a disolverse en humo con la muerte. Pero el efecto es igualmente terrible; Jesús atribuía a la búsqueda de la propia gloria sin más la imposibilidad de creer. Les decía a los fariseos: «¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios?» (Jn 5,44). Cuando nos encontremos enzarzados en pensamientos y aspiraciones de gloria humana, echemos en la refriega de tales pensamientos, como una antorcha ardiente, la palabra que Jesús mismo usó y que nos dejó a nosotros: «Yo no busco mi gloria» (Jn 8,50). La lucha de la humildad es una lucha que dura toda la vida y se extiende a todos los aspectos de la misma. El orgullo es capaz de nutrirse tanto del mal como del bien; más aún, a diferencia de lo que sucede con los otros vicios, el bien, no el mal, es el terreno de cultivo preferido por este terrible "virus". Escribe agudamente el filosofo Pascal:

Para que el hombre no "monte en soberbia", de ordinario Dios lo sujeta al suelo con una especie de ancla; le pone al lado, como a san Pablo, un «emisario de Satanás que lo abofetea», «una espina en la carne» (2 Cor 12,7). No sabemos exactamente qué era para el apóstol esta «espina en la carne», ¡pero sabemos bien lo que es para nosotros! Todo el que quiere seguir al Señor y servir a la Iglesia la tiene. Son situaciones humillantes que nos remiten constantemente, tal vez día y noche, a la dura realidad de lo que somos. Puede ser un defecto, una enfermedad, una debilidad, una impotencia, que el Señor nos deja, a pesar de todas las súplicas; una tentación persistente y humillante, quizás precisamente una tentación de soberbia; una persona con la que uno está obligado a vivir y que, a pesar de la rectitud de ambas partes, tiene el poder de poner al desnudo nuestra fragilidad, de demoler nuestra presunción y hacernos perder la calma. Pero la humildad no es sólo una virtud privada. Hay una humildad que debe resplandecer en la Iglesia como institución y pueblo de Dios. Si Dios es humildad, también la Iglesia debe ser humildad; si Cristo sirvió, también la Iglesia debe servir, y servir por amor. Durante demasiado tiempo la Iglesia, en su conjunto, ha representado ante el mundo la verdad de Cristo, pero tal vez no suficientemente la humildad de Cristo. Y sin embargo, con ésta, mejor que con cualquier apologética, es como se aplacan las hostilidades y los prejuicios en su contra y se allana la vía para la acogida del Evangelio. Hay en Los Novios de Manzoni un episodio que encierra una profunda verdad psicológica y evangélica. El capuchino fray Cristóbal, terminado el noviciado, decide pedir perdón públicamente a los parientes del hombre al que, antes de hacerse fraile, había matado en un duelo. La familia se despliega en fila, formando una especie de horcas caudinas, de manera que el gesto resulte lo más humillante posible para el fraile y de la mayor satisfacción para el orgullo de la familia. Pero cuando ven al joven fraile avanzar con la cabeza inclinada, arrodillarse ante el hermano del muerto y pedir perdón, cede la arrogancia, son ellos los que se sienten confundidos y los que piden perdón, hasta que al final todos lo rodean para besarle la mano y encomendarse a sus oraciones.[13] Son los milagros de la humildad. En el profeta Sofonías dice Dios: «Dejaré en medio de ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor» (Sof 3,12). Esta palabra todavía es actual y quizás también de ella dependerá el éxito de la evangelización en que la Iglesia está empeñada. Ahora soy yo quien, antes de terminar, debo recordarme a mí mismo una máxima muy querida por san Francisco. Solía repetir:

Para no ser también yo uno de ellos, me esfuerzo por poner en práctica el consejo que un antiguo Padre del desierto, Isaac de Nínive, daba a quien tiene la obligación de hablar de las cosas espirituales que aún no ha alcanzado con su vida: «Habla de ellas -decía- como uno que pertenece a la clase de los discípulos y no con autoridad, tras haber humillado tu alma y haberte hecho más pequeño que todos tus oyentes». Con este espíritu, Santo Padre, Venerables Padres, hermanos y hermanas, he osado hablarles de la humildad.

III Predicación de Adviento (20-XII-2013) 1. GRECCIO Y LA INSTITUCIÓN DEL PESEBRE Todos conocemos la historia de Francisco que inició en Greccio, tres años antes de su muerte, la tradición navideña del pesebre; pero es bonito recordarla, brevemente, en esta circunstancia. Escribe Tomás de Celano:

La importancia del episodio no está tanto en el hecho en sí mismo ni en el espectacular seguimiento que ha tenido en la tradición cristiana; está en la novedad que el mismo revela a propósito de la comprensión que el santo tenía del misterio de la encarnación. La insistencia demasiado unilateral, y a veces incluso obsesiva, sobre los aspectos ontológicos de la encarnación (naturaleza, persona, unión hipostática, comunicación de los idiomas) había hecho perder de vista a menudo la verdadera naturaleza del misterio cristiano, reduciéndolo a un misterio especulativo, que había que formular con categorías cada vez más rigurosas, pero lejanísimas del alcance de la gente. Francisco de Asís nos ayuda a integrar la visión ontológica de la Encarnación con aquella más existencial y religiosa. En efecto, no importa sólo saber que Dios se ha hecho hombre; importa también saber qué tipo de hombre se ha hecho. Es significativo el modo diverso y complementario con que Juan y Pablo describen el acontecimiento de la encarnación. Para Juan, la encarnación consiste en el hecho de que el Verbo que era Dios se ha hecho carne (cf. Jn 1,1-14); para Pablo, la encarnación consiste en el hecho de que «Cristo, siendo de condición divina, tomó la condición de esclavo y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte» (cf. Flp 2,5-8). Para Juan, el Verbo, siendo Dios, se hizo hombre; para Pablo «Cristo, siendo rico, se hizo pobre» (cf. 2 Cor 8,9). Francisco de Asís se sitúa en la línea de san Pablo. Más que sobre la realidad ontológica de la humanidad de Cristo (en la cual cree firmemente con toda la Iglesia), insiste, hasta la conmoción, en la humildad y la pobreza de la misma. Dicen las fuentes que había dos cosas que tenían la fuerza de conmoverlo hasta las lágrimas cada vez que oía hablar de ellas: «la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión» (1 Cel 84):

Francisco dio de nuevo así "carne y sangre" a los misterios del cristianismo a menudo "desencarnados" y reducidos a conceptos y silogismos en las escuelas teológicas y en los libros. Un estudioso alemán vio en Francisco de Asís a aquel que ha creado las condiciones para el nacimiento del arte moderno renacentista, por cuanto libera a personas y acontecimientos sagrados de la rigidez estilizada del pasado y les confiere concreción y vida.[14] 2. LA NAVIDAD Y LOS POBRES La distinción entre el hecho de la encarnación y el modo de ésta, entre su dimensión ontológica y la existencial, nos interesa porque arroja una luz singular sobre el problema actual de la pobreza y de la actitud de los cristianos hacia ella. Ayuda a dar un fundamento bíblico y teológico a la opción preferencial por los pobres, proclamada en el Concilio Vaticano II. En efecto, si por el hecho de la encarnación, el Verbo tiene ha asumido en cierto sentido a todo hombre, como decían algunos Padres de la Iglesia, por el modo en el que se ha realizado la encarnación, él ha asumido de forma particular al pobre, al humilde, al que sufre, hasta el punto de identificarse con ellos. Es cierto que en el pobre no se tiene el mismo género de presencia de Cristo que se tiene en la Eucaristía o en los otros sacramentos, pero se trata de una presencia también verdadera, "real". Él instituyó este signo, como instituyó la Eucaristía. Aquel que pronunció sobre el pan las palabras: "Esto es mi cuerpo", dijo también estas mismas palabras de los pobres. Las dijo cuando, hablando de lo que se ha hecho o no se ha hecho en favor del hambriento, del sediento, del prisionero, del desnudo y del forastero, declaró solemnemente: «Conmigo lo hicisteis», y «Tampoco lo hicisteis conmigo» (cf. Mt 25,31-46). En efecto, esto equivale a decir: «Esa persona andrajosa, necesitada de un poco de pan, ese anciano que moría aterido de frío sobre la acera, ¡era yo!». «Los padres conciliares -escribió Jean Guitton, observador laico del Vaticano II- han redescubierto el sacramento de la pobreza, la presencia de Cristo bajo la figura de aquellos que sufren».[15] No acoge plenamente a Cristo quien no está dispuesto a acoger al pobre con el que él se ha identificado. Quien, en el momento de la comunión, se acerca lleno de fervor a recibir a Cristo, pero tiene el corazón cerrado a los pobres, se asemeja, diría san Agustín, a uno que ve venir de lejos a un amigo que no ve desde hace años. Lleno de alegría corre a su encuentro, se pone de puntillas para besarle la frente, pero al hacer eso no se da cuenta de que le está pisando los pies con zapatos de clavos. Los pobres, en efecto, son los pies desnudos que Cristo tiene todavía puestos sobre esta tierra. El pobre es, también él, un "vicario de Cristo", uno que hace las veces de Cristo. Vicario en sentido pasivo, no activo. Es decir, no en el sentido de que aquello que hace el pobre es como si lo hiciera Cristo, sino en el sentido de que aquello que se hace al pobre es como si se hiciese a Cristo. Es verdad, como escribe san León Magno, que después de la ascensión, «todo lo que era visible en nuestro Señor Jesucristo ha pasado a los signos sacramentales de la Iglesia»,[16] pero también es verdad que, desde el punto de vista existencial, ha pasado también a los pobres y a todos aquellos de quienes dijo: «Conmigo lo hicisteis». Veamos la consecuencia que se deriva de todo esto en el plano de la eclesiología. Juan XXIII, con ocasión del Concilio, acuñó la expresión "Iglesia de los pobres".[17] Esta expresión reviste un significado que va quizá más allá de lo que se entiende a primera vista. ¡La Iglesia de los pobres no está constituida sólo por los pobres de la Iglesia! En un cierto sentido, todo los pobres del mundo, estén bautizados o no, le pertenecen. Su pobreza y sufrimiento es su bautismo de sangre. Si los cristianos son aquellos que han sido «bautizados en la muerte de Cristo» (Rom 6,3), ¿quién está de hecho más bautizado en la muerte de Cristo que ellos? ¿Cómo no considerarles de alguna manera Iglesia de Cristo, si Cristo mismo los ha declarado su cuerpo? Ellos son "cristianos" no porque se declaren pertenecientes a Cristo, sino porque Cristo los ha declarado pertenecientes a él mismo: «¡Conmigo lo hicisteis!». Si hay un caso en el que la controvertida expresión "cristianos anónimos" puede tener una aplicación plausible, ese es precisamente el de los pobres. La Iglesia de Cristo es por tanto inmensamente más grande de lo que dicen las estadísticas corrientes. No como un simple modo de decir, sino de verdad, realmente. Ninguno de los fundadores de religiones se ha identificado con los pobres como ha hecho Jesús. Ninguno ha proclamado: «Todo lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40), donde "mis hermanos pequeños" no indica sólo a los creyentes en Cristo, sino, como es admitido por todos, a todo hombre. De ello se desprende que el Papa, vicario de Cristo, es realmente el "padre de los pobres", el pastor de este rebaño inmenso, y es una alegría y un estímulo para todo el pueblo cristiano ver con cuánto empeño han tomado este papel los últimos Sumos Pontífices y, de modo muy particular, el pastor que se sienta hoy en la cátedra de Pedro. Él es la voz más autorizada que se levanta en su defensa. La voz de los que no tienen voz. ¡De veras, no se ha "olvidado de los pobres"! Lo que el Papa escribe, en la reciente exhortación apostólica, sobre la necesidad de no quedar indiferentes ante el drama de la pobreza en el mundo globalizado de hoy, me ha traído a la mente una imagen. Nosotros tendemos a poner, entre nosotros y los pobres, dobles cristales. El efecto del doble cristal, muy usado hoy en los edificios, es que impide el paso del frió, del calor y del ruido, lo diluye todo, hace que todo nos llegue atenuado, acolchado. Y de hecho vemos a los pobres moverse, agitarse, gritar en la pantalla de la televisión, en las páginas de los periódicos y de las revistas misioneras, pero su grito nos llega como de muy lejos. No penetra en nuestro corazón. Lo digo para mi propia confusión y vergüenza. La palabra "¡los pobres!", "¡los extracomunitarios!", provoca en los países ricos lo que provocaba en los antiguos romanos el grito de "¡los bárbaros!": desconcierto, pánico. Ellos se afanaban en construir murallas y enviar ejércitos a las fronteras para mantenerlos a raya; nosotros hacemos lo mismo, de otros modos. Pero la historia dice que todo es inútil. Lloramos y protestamos -¡y con razón!- por los niños a quienes se impide nacer; ¿pero no deberíamos hacer lo mismo por los millones de niños nacidos y condenados a morir de hambre, enfermedades, niños obligados a ir a la guerra y matarse entre sí por intereses a los que no somos ajenos nosotros los de los países ricos? ¿No será porque los primeros pertenecen a nuestro continente y tienen nuestro mismo color, mientras que los segundos pertenecen a otro continente y tienen un color diferente? Protestamos -¡y con mucha razón! - por los ancianos, los enfermos, los deformes que son ayudados (y a veces forzados) a morir con la eutanasia; ¿pero no deberíamos hacer lo mismo por los ancianos que mueren ateridos de frío o abandonados a su suerte? La ley librecambista del "vive y deja vivir" nunca debería convertirse en la ley del "vive y deja morir", como sin embargo está sucediendo en el mundo entero. Ciertamente, la ley natural es santa, pero necesitamos partir de la fe en Jesucristo precisamente para tener la fuerza de aplicarla. San Pablo escribió: «Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho posible Dios enviando a su Hijo...» (Rom 8,3). Los primeros cristianos, con sus costumbres, ayudaron al estado a cambiar sus leyes; nosotros los cristianos de hoy no podemos hacer lo contrario y pensar que es el estado el que con sus leyes tiene que cambiar las costumbres de la gente. 3. AMAR, SOCORRER, EVANGELIZAR A LOS POBRES Por consiguiente, lo primero que hay que hacer de cara a los pobres es romper los dobles cristales aislantes, superar la indiferencia y la insensibilidad. Debemos, como nos exhorta precisamente el Papa, "darnos cuenta" de los pobres, dejarnos impactar por una sana inquietud ante su presencia en medio de nosotros, con frecuencia a dos pasos de nuestra casa. Lo que debemos hacer en concreto por ellos se puede resumir en tres palabras: amarlos, socorrerlos, evangelizarlos. Amar a los pobres. El amor a los pobres es uno de los rasgos más comunes de la santidad católica. En el mismo san Francisco, como hemos visto en la primera meditación, el amor a los pobres, a partir de Cristo pobre, es anterior a su amor a la pobreza, y fue lo que le llevó a desposarse con la pobreza. Para algunos santos como san Vicente de Paul, Madre Teresa de Calcuta y tantos otros, el amor a los pobres fue precisamente su camino a la santidad, su carisma. Amar a los pobres significa ante todo respetarlos y reconocerles su dignidad. En ellos, justamente por la falta de otros títulos y distinciones secundarias, brilla con una luz más viva la dignidad radical del ser humano. En una homilía de Navidad pronunciada en Milán, el cardenal Montini decía: «La visión completa de la vida humana bajo la luz de Cristo ve en un pobre algo más que un menesteroso; ve en él a un hermano misteriosamente revestido de una dignidad que obliga a tributarle reverencia, a acogerlo con premura, a compadecerlo más allá del mérito».[18] Pero los pobres merecen no sólo nuestra conmiseración, merecen también nuestra admiración. Ellos son los verdaderos campeones de la humanidad. Todos los años se distribuyen copas, medallas de oro, de plata, de bronce; al mérito, a la memoria o a los ganadores de competiciones. Y quizá solamente porque han sido capaces de correr en una fracción de segundo menos que los otros, cien, doscientos o cuatrocientos metros de obstáculos, o por saltar un centímetro más que los otros, o por vencer un maratón o una competición de slalom. Y bien, si observáramos los saltos mortales, la resistencia, los slalom que los pobres son capaces de hacer a veces, y no sólo una vez, sino durante toda la vida, las prestaciones de los atletas más famosos nos parecerían juegos de niños. ¿Así, por ejemplo, qué es un maratón en comparación con lo que hace un hombre-rickshaw de Calcuta, el cual al final de la vida habrá hecho a pie el equivalente a diversas vueltas de la tierra, con el calor más enervante, acarreando a uno o dos pasajeros por calles maltrechas, entre baches y charcos, zigzagueando entre los coches para no ser atropellado? Francisco de Asís nos ayuda a descubrir un motivo aún más fuerte para amar a los pobres: el hecho de que ellos no son simplemente nuestros "semejantes" o nuestro "prójimo": ¡son nuestros hermanos! ¡Son hermanos aquellos que tienen un mismo padre, y los hombres son hermanos porque tienen un único Padre en el cielo! Jesús dijo: «Uno sólo es vuestro Padre, el del cielo» y «todos vosotros sois hermanos» (cf. Mt 23,8-9), pero esta palabra había sido entendida hasta ahora como dirigida solamente a sus discípulos. En la tradición cristiana, hermano en sentido estricto es sólo aquel que comparte la misma fe y ha recibido el mismo bautismo. Francisco toma de nuevo la palabra de Cristo y le da un alcance universal, que es ciertamente el que tenía en su mente Jesús. Francisco puso de veras a «todo el mundo en estado de fraternidad».[19] Llama hermanos no solamente a sus frailes y a los compañeros en la fe, sino también a los leprosos, los ladrones, a los sarracenos, o sea, a creyentes y no creyentes, buenos o malos, especialmente a los pobres. Novedad ésta absoluta, extiende el concepto de hermano y hermana también a las criaturas inanimadas: al sol, a la luna, la tierra, el agua y hasta a la muerte. Evidentemente es poesía más que teología. El santo sabe bien que entre ellas y las criaturas humanas, hechas a imagen de Dios, existe la misma diferencia que entre el hijo de un artista y las obras por él creadas. Pero es que el sentido de fraternidad universal del Pobrecillo no tiene confines. Esto de la fraternidad es la contribución específica que la fe cristiana puede dar para reforzar en el mundo la paz y la lucha contra la pobreza, como sugiere el tema de la próxima Jornada Mundial de la Paz: "Fraternidad, fundamento y camino hacia la paz". Si lo pensamos bien, ese es el único fundamento verdadero y no veleidoso. ¿Qué sentido tiene, en efecto, hablar de fraternidad y de solidaridad humana, si se parte de una cierta visión científica del mundo que conoce, como únicas fuerzas en acción en el mundo, "el acaso y la necesidad"?; ¿si se parte, en otras palabras, de una visión filosófica como la de Nietzsche, según la cual «el mundo no es más que voluntad de potencia y todo intento de oponerse a esto es sólo signo del resentimiento de los débiles contra los fuertes? Tiene razón quien dice que «si el ser es solamente caos y fuerza, la acción que busca la paz y la justicia está destinada inevitablemente a quedarse sin fundamento».[20] Falta en este caso una razón suficiente para oponerse al liberalismo desenfrenado y a la "desigualdad" denunciada con fuerza por el papa en la exhortación Evangelii gaudium. Al deber de amar y respetar a los pobres, le sigue el de socorrerlos. Aquí viene en nuestra ayuda el apóstol Santiago. ¿De qué sirve -dice él- compadecerse de un hermano o una hermana que no tiene vestido ni alimentos diciéndole: «¡Pobrecito, cuánto sufres. Ve, caliéntate y sáciate!», si tú no le das nada de lo que necesita para calentarse y nutrirse? La compasión, como la fe, sin obras está muerta (cf. Sant 2,15-17). Jesús en el juicio no dirá: «Estaba desnudo y os compadecisteis de mí"; sino: «Estaba desnudo y me vestisteis». Ante la miseria del mundo, no hay que enfadarse con Dios sino con nosotros mismos. Un día, viendo a una niña temblando de frío y llorando de hambre, un hombre fue presa de un arranque de rebelión y gritó: «Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo por esta criatura inocente?». Y una voz interior le respondió: «¡Claro que he hecho algo. Te he hecho a ti!». Y de inmediato entendió. Hoy, sin embargo, ya no es suficiente la simple limosna. El problema de la pobreza se ha vuelto planetario. Cuando los Padres de la Iglesia hablaban de los pobres, pensaban en los pobres de su ciudad, o a lo sumo en los de la ciudad vecina. Casi no conocían otra cosa sino muy vagamente y, por lo demás, aunque lo hubieran conocido, habría sido muy difícil hacer llegar las ayudas, en una sociedad como la suya. Hoy sabemos que esto no es suficiente, aunque nada nos dispensa de hacer lo que podamos también a este nivel individual. El ejemplo de tantos y tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo nos muestra que hay muchas cosas que se pueden hacer para socorrer, cada uno según sus propios medios y posibilidades, a los pobres y promover su elevación. Hablando del "grito de los pobres", en la Evangelica testificatio, Pablo VI decía de modo particular a nosotros religiosos: «Induce a algunos de vosotros a unirse a los pobres en su condición, a compartir sus ansias punzantes. Invita, por otra parte, a no pocos de vuestros Institutos a convertir algunas de sus obras propias en servicio de los pobres».[21] Eliminar o reducir el abismo injusto y escandaloso que existe en el mundo entre ricos y pobres es el deber más urgente y más ingente que el milenio concluido hace poco ha entregado al nuevo milenio en el que hemos entrado. Esperemos que no sea todavía el problema número uno que el milenio presente deje en herencia al próximo milenio. Finalmente, evangelizar a los pobres. Esta fue la misión que Jesús reconoció como la suya por excelencia: «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para evangelizar a los pobres» (Lc 4,18), y que indicó como signo de la presencia del Reino a los enviados del Bautista: «Los pobres son evangelizados» (Mt 11,5). No debemos permitir que nuestra mala conciencia nos empuje a cometer la enorme injusticia de privar de la buena noticia a aquellos que son sus primeros y más naturales destinatarios. Tal vez, poniendo como excusa, el proverbio que dice "el vientre hambriento no tiene oídos". La acción social debe acompañar a la evangelización, jamás sustituirla. Jesús multiplicaba los panes y a la vez también la palabra, más aún, administraba primero la Palabra, a veces durante tres días seguidos, y después se preocupaba también de los panes. No sólo de pan vive el pobre, sino también de esperanza y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los pobres tienen el derecho sacrosanto de escuchar el Evangelio en su totalidad, no en edición abreviada o polémica; el evangelio que habla de amor a los pobres, pero no de odio a los ricos. 4. ALEGRÍA EN EL CIELO Y ALEGRÍA EN LA TIERRA Terminemos en otro tono. Para Francisco de Asís, la Navidad no era sólo la ocasión para llorar la pobreza de Cristo; era también la fiesta que tenía el poder de hacer estallar toda la capacidad de alegría que había en su corazón, y era inmensa. En Navidad él hacía verdaderas locuras.

Se convertía en uno de esos niños que están con los ojos llenos de estupor delante del pesebre. Durante la celebración navideña en Greccio, cuenta su biógrafo, cuando Francisco pronunciaba "Belén" se le llenaba la boca de voz y más aún de tierna afección, produciendo un sonido como el de oveja que bala. Y cada vez que decía "Niño de Belén" o "Jesús", se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de estas palabras (cf. 1 Cel 86). Hay un canto navideño que expresa perfectamente los sentimientos de san Francisco delante del pesebre, y esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que fue escrito, letra y música, por un santo como él, san Alfonso María de Ligorio. Escuchándolo en el tiempo navideño, dejémonos conmover por su mensaje simple pero esencial:

Santo Padre, Venerables Padres, hermanos y hermanas, ¡Feliz Navidad! N O T A S: [1]Y. Congar, Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milán, Jaka Book, 1972, p. 194. [2]Bihhmeyer-Tuckle, II, p. 239. [3]Y. Congar, op. cit., pp. 177 ss. [4]Doroteo de Gaza, Obras espirituales, I,20 (SCH 92, p. 177). [5]S. Bernardo de Claraval, Sermones sobre el Cántico, XVI, 10 (PL 183, 853). [6]S. Kierkegaard, La enfermedad mortal, II, cap. 1. [7]San Agustín, Soliloquios, I, 1, 3; II, 1, 1 (PL 32, 870.885). [8]Santa Teresa de Ávila, Castillo interior, VI dim., cap. 10. [9]Il libro della B. Angela da Foligno, Quaracchi, 1985, p. 737. [10]Apophtegmata Patrum, Antonio, 7: PG 65, 77. [11]Imitación de Cristo, II, cap. 10. [12]B. Pascal, Pensamientos, n. 150 Br. [13]A. Manzoni, Los Novios, cap. IV. [14]H. Thode, Francisco de Asís y los inicios del arte del Renacimiento en Italia, Berlín 1885. [15]J. Guitton, cit. por R. Gil, Presencia de los pobres en el concilio, en Proyección 48 (1966) p. 30. [16]S. León Magno, Discurso 2 sobre la Ascensión, 2 (PL 54, 398). [17] En AAS 54 (1962) 682. [18] Cf. Il Gesú di Paulo VI, a cura di V. Levi, Milán 1985, p. 61. [19]Damien Vorreux, Saint François d'Assise. Documents, París 1968, p. 36. [20]V. Mancuso, en La Repubblica, Viernes 4 de octubre de 2013. [21]Pablo VI, Evangelica testificatio, 18. |

|